當前,國際戰略格局不斷變化、戰略環境日趨復雜,現代戰爭的非對稱性和作戰手段的多樣性更加明顯。盡管國際社會簽署了《禁止生物武器公約》,但仍然無法有效遏止生物武器的發展勢頭。一些國家和地區擁有較大規模的生物武器,包括多種生物戰劑及其投擲系統,能夠滿足戰略、戰役、戰術等不同層次生物攻擊需要。一些恐怖組織仍擁有大量的生物武器,據不完全統計,全球范圍內30余個恐怖組織和其他非國家行為者都對生物武器表示出濃厚的興趣。由此可見,國際生物威脅形勢日趨嚴重,生物恐怖已成為影響全球安全與穩定的重要因素。

可怕的戰爭魔鬼——解密生物武器

生物武器的發展

生物武器舊時稱細菌武器,是由生物戰劑和施放裝置構成的一種作戰武器,以生物戰劑殺傷有生力量或毀壞植物等。生物戰劑是指能夠滿足軍事目的與使用技術要求,對人畜造成大面積殺傷,對農作物實施大面積破壞的致病微生物和由此產生的傳染性物質的總稱,它是構成生物武器殺傷力的物質基礎和決定因素。

生物武器的研究已有百余年的歷史。20世紀初至第一次世界大戰結束為第一階段,主要研制者是德國,研制的生物戰劑僅為幾種人畜共患的致病細菌,如炭疽桿菌、鼠疫桿菌等,其生產規模較小,施放方法相對簡單,主要由間諜秘密污染食物、水源或飼料。20世紀30年代至70年代為第二階段,其發展特點是生物戰劑種類逐漸增多、生產規模不斷擴大,主要施放方式是由飛機播灑帶有生物戰劑的媒介物,該時期是歷史上生物武器使用最多的時期。第三階段始于20世紀70年代中期,其特征是生物技術迅速發展,特別是DNA重組技術廣泛應用,不僅有利于生物戰劑的大量生產,而且為研制適用于生物戰要求的新戰劑創造了必要條件,使生物武器進入“基因武器”階段。

人類首次“生物戰”發生于1763年3月,當時正在俄亥俄—賓夕法尼亞地區進攻印第安部落的英國人亨利·博克特上校,將從醫院拿來的天花病人用過的毯子和手帕作為禮物送給了兩位敵對的印第安部落首領,幾個月后天花在該部落流行起來,結果英國人不戰而勝。然而,現代意義上的生物武器卻是在20世紀隨著武器技術和微生物學的發展而出現。第一次世界大戰期間,德國軍隊曾使用炭疽與馬鼻疽病菌襲擊協約國軍隊和馬匹。此舉遭到世界各國人民的強烈反對,戰后于1925年6月17日在日內瓦簽訂了關于禁止使用毒氣和細菌武器的協定書。第二次世界大戰期間,生物武器仍然被一些國家用于戰場,還有一些國家很早便成立了專門的生物武器研究所,如美國的達格威實驗場、陸軍傳染病研究所等。

印第安人接收沾染天花的毯子

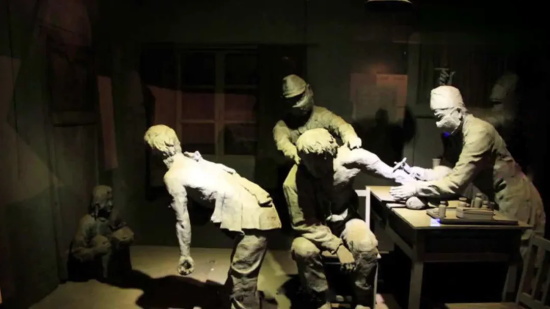

將生物武器大規模用于戰場的是軍國主義的日本,即以石井四郎為首推動和實踐的黑太陽“731部隊”,其最鼎盛時期工作人員達3000余人,他們使用的生物戰劑主要有傷寒、副傷寒、霍亂、菌痢、炭疽、馬鼻疽、鼠疫、破傷風、氣性壞疽等病原微生物,通過投放細菌炸彈、飛機噴霧和人工散布等方式實施,甚至喪盡天良地使用活人進行試驗。鑒于生物武器給人類帶來巨大痛苦,1971年12月16日聯合國第26屆大會通過了《禁止生物武器公約》,并于1972年10月在華盛頓、倫敦、莫斯科開放供各國簽署,1975年3月26日正式生效。

生物戰劑的分類

根據生物戰劑對人的危害程度,可分為致死性戰劑和失能性戰劑。致死性戰劑的病死率在10%以上,甚至能達到50%至90%,主要有霍亂弧菌、炭疽桿菌、傷寒桿菌、野兔熱桿菌、天花病毒、黃熱病毒、東方馬腦炎病毒、西方馬腦炎病毒、斑疹傷寒立克次體、肉毒桿菌毒素等。失能性戰劑病死率在10%以下,如Q熱立克次體、布魯氏桿菌、委內瑞拉馬腦炎病毒等。

根據生物戰劑的形態和病理,可分為細菌類生物戰劑、病毒類生物戰劑、立克次體類生物戰劑、衣原體類生物戰劑、毒素類生物戰劑和真菌類生物戰劑。細菌類生物戰劑主要有鼠疫桿菌、霍亂弧菌、炭疽桿菌、野兔熱桿菌、布氏桿菌等;病毒類生物戰劑主要有黃熱病毒、天花病毒、委內瑞拉馬腦炎病毒等;立克次體類生物戰劑主要有Q熱立克次體、流行性斑疹傷寒立克次體等;衣原體類生物戰劑主要有鳥疫衣原體;毒素類生物戰劑主要有葡萄球菌腸毒素、肉毒桿菌毒素等;真菌類生物戰劑主要有莢膜組織胞漿菌、粗球孢子菌等。

根據生物戰劑有無傳染性,可分為傳染性生物戰劑和非傳染性生物戰劑。傳染性生物戰劑如流感病毒、天花病毒、鼠疫桿菌和霍亂弧菌等;非傳染性生物戰劑如肉毒桿菌毒素、土拉桿菌等。

將生物武器大規模用于戰場的是軍國主義的日本

在這里特別需要強調的是各種主要生物戰劑的致死率。炭疽桿菌感染者初期癥狀并不典型,和感冒差不多,然而不及時治療一旦進入暴發階段就無藥可治;未經治療的肺炭疽死亡率高達97%,即便是早期得到治療,死亡率也能達到45%;鼠疫的受害者在1~5天發病,在不經治療的情況下,腺鼠疫的死亡率為25%~50%,肺鼠疫和敗血型鼠疫的死亡率則幾乎為100%;殺傷力相對弱一些的霍亂,至多在10天內可對感染者產生影響,死亡率在5%~50%之間;Q熱是一種全身性感染細菌,寒戰高熱,急性發病,伴有頭痛肌痛,可經呼吸道、消化道、皮膚、蚊蟲叮咬傳染,其傳染性強,不經治療死亡率雖然不足1%,但恢復較慢,可使病人長時間喪失活動能力。

生物武器的特點

生物武器與其他類型的武器相比,自身具有鮮明的特點。一是致病性強,傳染性大。生物戰劑多數為烈性傳染性致病微生物,少量即可使人、畜患病。傳染性極大,在缺乏防護、人員密集、衛生條件差的地區,極易蔓延傳播,引起傳染病流行。二是污染面積大,危害時間長。直接噴灑的生物氣溶膠可隨風飄到較遠地區,其殺傷范圍可達數百至數千平方千米,在適當條件下一些生物戰劑存活時間較長,不易被偵察發現。例如炭疽芽胞具有很強的生命力,其芽胞可以在土壤中存活40年之久,即使死亡多年的朽尸也可成為傳染源,極難根除。三是傳染途徑廣,感染方式多。生物戰劑可通過多種途徑感染人,如經口食入、經呼吸道吸入、昆蟲叮咬、皮膚接觸、污染傷口、粘膜感染等。四是戰爭成本低,毀傷效果大。據相關資料,1969年聯合國化學生物戰專家組統計數據顯示,當時每平方千米導致50%死亡率的成本,傳統武器為2000美元,核武器為800美元,化學武器為600美元,而生物武器僅為1美元,所以有人將生物武器形容為“廉價的原子彈”。五是使用簡單,難以防治。可通過牲畜、植物、信件、氣溶膠等多種形式釋放傳播。例如只要把100千克的炭疽芽胞經飛機、導彈、鼠攜帶等方式釋放散播在一個大城市,就會危及300萬人的生命;氣溶膠無色、無味,多在清晨、黃昏、夜間、多霧時秘密施放;所投帶菌的昆蟲、動物也易與當地原有種類相混,不易被發現。

DNA重組技術廣泛應用使生物武器進入“基因武器”階段

同時,生物武器也具有其局限性。首先,生物武器易受地形、氣象等多種因素的影響,烈日、大風、雨雪等均能影響生物武器作用的發揮;其次,生物武器使用時難以控制,使用不當可危及使用者本身;再次,生物戰劑進入人體到發病有一段潛伏期,短則幾小時,長則1周以上,在此期間采取措施,可有效減輕其危害。

值得警惕的研制動向

盡管有《禁止生物武器公約》,但生物武器由于其自身特殊的優勢和用途仍被某些國家和組織秘密研制,應引起全世界足夠的警覺。

對現有生物戰劑的改進提高。盡管生物武器威脅巨大,但由于其本身存在重大缺陷,比如容易受到外界環境的限制等,所以研究人員用物理化學方法改進現有的戰劑以提高其威力。例如,改良戰劑的物理特性;在戰劑中加入某種制劑以提高其對分散應力和氣溶膠化的耐受力;掩蔽戰劑的某種特性使之難以被偵檢和報警;增強戰劑顆粒的感染力等。施放手段上也日趨完善和先進,從而給防范增添了更大的難度。

開發利用新發病原體或毒素。除對現存戰劑進行改進外, 有些國家還在進一步尋找毒性更大、致死性更強的新型戰劑。正在研究的一些新的病毒和細菌有馬爾堡病毒、埃博拉病毒、拉沙熱病毒以及軍團菌等。這些病原生物都被作為新的生物戰劑來加緊研究,而且隨著生物技術的發展,這些病原生物還可被當作氣溶膠來進行使用。

利用工程技術研制基因武器。基因武器,就是運用基因工程技術,采用類似工程設計的方法,利用重組DNA 技術來改變非致病微生物的遺傳物質,在一些致病細菌或病毒中插入能對抗普通藥物或疫苗的基因,產生具有顯著抗藥性的致病細菌,或在一些原本不會致病的微生物體內插入致病基因,產生出新的致病生物制劑。基因武器的特有功能之一,就是從武器的使用到發生作用沒有明顯癥候,即使發現也難以破解遺傳密碼并實施控制。有關專家認為,基因武器的秘密研制可能產生一些人類在已有技術條件下難以對付的致病微生物,從而給人類帶來災難性的后果。

生物武器由于其自身特殊的優勢和用途仍被某些國家和組織秘密研制

遏制及防范的對策

遵守公約。《生物及有毒武器公約》規定除用于“預防疾病、防衛及和平”以外,禁止開發和擁有生物武器。該公約于1975年生效,其后陸續得到143個國家的簽署,中國于1984年接受了該公約。但沒有任何機構對公約成員的履約情況進行監督,相關專家認為這是執行公約的一個“黑洞”。1994年,公約成員國特別會議期間組成了一個以“加強公約實施效力,改善公約實施狀況,確定并審查具體核查措施”為目的的特別小組。該特別小組經過6年的艱苦努力制定了一個補充草案,目的是為了加強公約的實施效力。

主動防范。針對生物武器的特點,采取及時有效的防范措施勢在必行。及時查明敵人生物武器的襲擊企圖并徹底摧毀之,是最積極有效的防護。經過幾十年研究探索,生物武器的偵、檢、防、消技術都已取得了長足的進步,成為軍隊防護的一個重要組成部分。

戰劑偵檢。即組織對敵生物武器襲擊的偵察與檢測。使用生物武器的主要特征是:用飛機噴灑生物戰劑氣溶膠時,飛行速度慢、高度低,航跡出現云霧;用生物彈投放戰劑時,爆炸聲音小而低沉,閃光小或無閃光,彈坑淺、彈氣大,彈坑周圍有殘液痕跡或粉末;投放生物戰劑媒介物時,地面上會出現動物異常,或有異常物品。此外,被生物武器攻擊的地域,人和動植物會出現突發性傳染病或異常死亡等。一般而言,使用生物戰劑氣溶膠攻擊難被發現,需要用專門儀器和偵檢技術。

免疫預防。是指通過人工接種生物制品激發人體內免疫系統產生特異的免疫應答,以形成特異性抵抗力,破壞或排斥進入機體的病原體。專家認為一個國家要想應對“生物恐怖”,首先是要儲備足夠批量的疫苗、充足的藥物和手段,以保證應對突發事件。

救治病人。當出現感染和傳播時,應及時對病人、病畜等采取隔離措施,減少傳播途徑,便于集中收治,由醫務人員進行專業診療,對癥下藥。病人要主動避免與他人接觸,并加強消毒,積極配合醫生進行專業治療,直至癥狀消失。

疫區消毒。要在疫區周圍設置警示標明,實行封鎖,限制人員和物資進出,在交通路口設置臨時檢疫消毒站,對出入人員和車輛進行消毒。組織醫務人員或防化分隊,對尸體、排泄物、污水等進行無害化處理,對污染物、場地等進行徹底消毒。

除害滅病。對投放的生物戰劑及其媒介物,通常可采取泥土掩埋、烈火燒煮、藥水浸漬、煙霧熏殺等措施進行處理。其中最有效徹底的辦法是蒸煮和烈火焚燒,因為絕大多數致病微生物加熱至100℃以上就會死亡。

來源:《軍事文摘》雜志 作者:趙林 李珍妮

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞