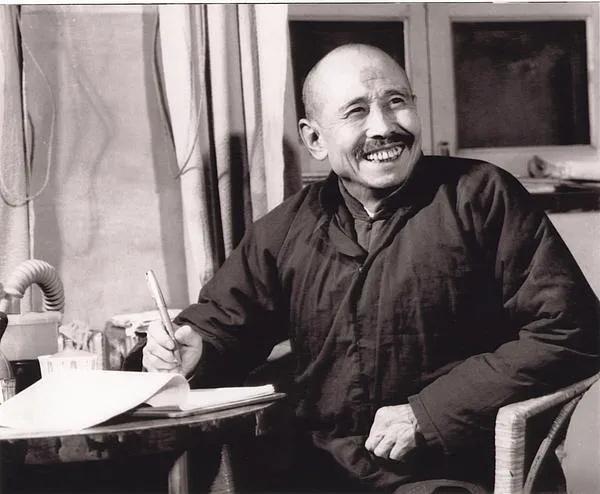

真實的柳青,和“創業史”是一而二,二而一的關系,沒有“創業史”,就絕不會有今天意義上的柳青,沒有《創業史》,柳青就完全是另外一個人!

01

—

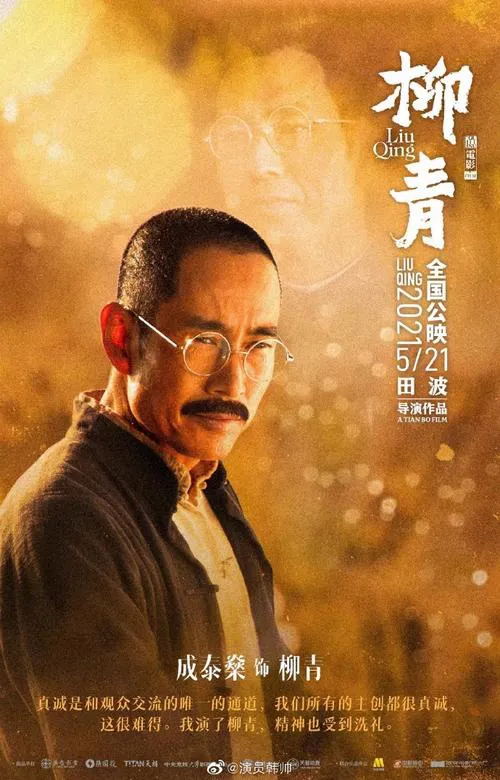

電影《柳青》的一個重大失誤,是把柳青與“創業史”做了切割處理。

這里的“創業史”,既是指小說《創業史》,也是指《創業史》所反映的波瀾壯闊的農村合作化運動。

影片采用淡化、虛化的手法來表現“創業史”,甚至對著名的、明顯“無害”的“梁生寶買稻種”都吝于做正面表現,僅僅是王家斌(梁生寶的原型)聲稱去買稻種,鏡頭一轉,他已經買完稻種回來了。在小說中極富畫面感的春雨瀟瀟之夜,梁生寶枕著“風聲、雨聲、渭河的流水聲”,夜宿隴海線上小候車室的情節,居然沒有一個鏡頭。這令許多既熟悉小說又看過電影的人為之遺憾。

由于沒有深入挖掘“創業”的歷史合理性與必然性,在影片中“創業”成了某種動機可疑、前景堪憂、效果也非常不理想的盲動,而主人公柳青也一直對這一運動缺乏真正的熱情,他矜持地保持著距離,用懷疑、憂郁的眼光注視著身邊發生的一切。

但真實的柳青,和“創業史”是一而二,二而一的關系,沒有“創業史”,就絕不會有今天意義上的柳青,沒有《創業史》,柳青就完全是另外一個人!

真實的柳青對“創業”是傾情投入的,“梁生寶買稻種”的故事就包含了柳青本人支持合作社的經歷:1956年,柳青用自己的稿費和積蓄換來了日本良種稻——矮稈粳稻,在小范圍種植試驗成功,第二年秋天,王家斌(梁生寶的原型)所在的勝利合作社一千多畝水稻獲得了平均畝產710斤的大豐收,創造了當時陜西地區糧食生產歷史最高紀錄。

電影《柳青》無疑受到了柳青女兒劉可風撰寫的《柳青傳》的影響。

關于寫《柳青傳》的緣由,柳青女兒劉可風說:

“他(指柳青)生前出版的東西,和他的思想,差別實在太大了。但是,他來不及完成整個作品就去世。如果我不寫,后人會一直誤解他。”

不知道劉可風女士是不是真的明白她這番說辭意味著什么?試問,如果柳青不贊成《創業史》,那么柳青還是柳青嗎?柳青還值得我們如此尊重和緬懷嗎?讀者通過《創業史》來理解柳青是對柳青的誤解嗎?

劉可風女士是這樣的態度,也就難怪一家頗有影響力的媒體,在報道柳青誕辰百年(2016年)時,會用這樣一個肆無忌憚的羞辱性標題《〈創業史〉作者柳青百年:一生不敢說真話》。劉可風女士真的贊同這家媒體的評價嗎?

對女兒劉可風的態度,柳青本人似乎早有預感。他曾對劉可風說:

“女兒呀!你長了我的頭腦,血管里流了我的血,但沒有我的精神!”

由于影片不是把柳青放在“創業史”中來表現柳青,所以電影中的柳青就變成了一個哈姆雷特式的人物——對合作化、集體化,贊同還是反對?這是個問題。

面對這個問題,他猶豫來猶豫去,直到影片結束,也沒有解決。

02

—

如果影片把柳青放到“創業史”中圍繞合作化運動而進行的一系列激烈斗爭中進行表現,那么柳青的形象無疑會豐滿得多,也會有魅力的多。

實際上,于上個世紀五十年代初期在中華大地興起的合作化運動,既不是空想,也不是盲動,而是事關黨在新民主主義革命時期對億萬翻身農民的政治承諾。

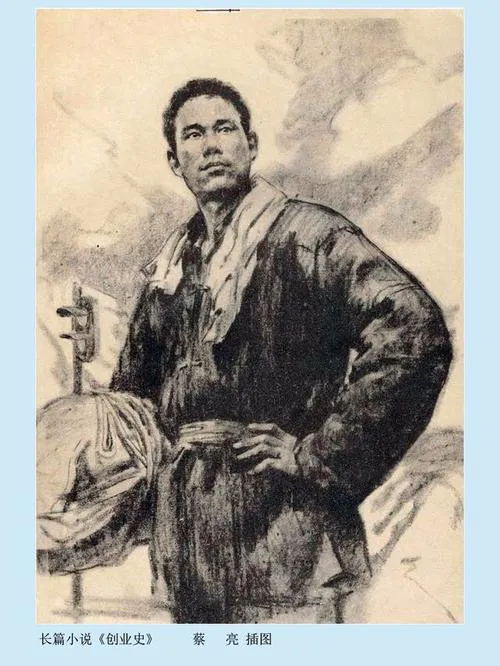

《創業史》塑造的有血有肉的人物有20多位,但最重要的人物有兩位,一是梁生寶,再一個就是蛤蟆灘主任郭振山,他們兩人的矛盾沖突是“創業史”的主要線索。

相對于初出茅廬的梁生寶,主任郭振山有著明顯的優勢。一是,在舊社會,他就走街串巷賣瓦罐,有著商人的精明和豐富的社會經驗;二是,在土改的時候,郭振山沖鋒在前,以雷厲風行、轟轟烈烈的工作作風,為自己贏得了“轟炸機”的美譽;三是,他是蛤蟆灘最早的黨員,上上下下都有關系,并且口才非常好,富有鼓動性,最知道莊稼人喜歡聽什么。

對郭振山來說,土地改革結束后的中國農村,簡直是一塊充滿無限可能的處女地,他終于有機會實現在舊社會無法實現的夢想——成為一個新的地主!

在原有地主、富農階級被消滅,土地被重新分配之后,似乎沒有什么力量阻止郭振山實現自己的夢想。他給自己制定了五年計劃,要在五年內成為蛤蟆灘擁有土地最多的人!

郭振山的躍躍欲試,實際上提出了重大的政治問題:土地改革,難道僅僅是為了在土地分配上重新洗牌,換一批新的人來做地主嗎?

如果是,如何面對建立一個“沒有剝削,沒有壓迫的新社會”的莊重承諾?如果不是,那么出路在哪里?

這實際上是新中國成立之初一個普遍存在并且困擾許多黨員的問題。

革命老人魏巍的長篇小說《東方》中,也觸及到了這個難題:1950年,在土改中精明過人,最善于查找地主埋藏的金銀財寶的村長李能(外號“大能人”),也雄心勃勃地要發家致富了,這讓在抗戰和解放戰爭中都一路緊跟共產黨的“堡壘戶”楊大媽產生了深深地困惑:難道我們犧牲了那么多人搞革命,就是為“大能人”革的嗎?

出路只有一條,就是在黨的領導下走互助合作的道路。

毛主席、黨中央關于互助合作的一系列指示傳達之后,楊大媽們立即就有了撥云見日,豁然開朗的感覺!

在《創業史》中,互助合作的代表人物則是梁生寶。

梁生寶經歷頗為傳奇,他童年逃難行乞,落戶在蛤蟆灘。八歲就很講禮儀,見長者必問安,以致“莊稼人覺得他老氣橫秋,很不活潑。”十一歲給人看桃園,恭恭敬敬地對付偷桃者,“摘桃的行路人,臉紅騰騰地走了。”為救人之急,他破例賣桃,又把錢精心保管、交還主家,“當下富農主家被這個窮娃的光輝品格,驚得臉色發了黃”,“心下相當害怕這個娃。”

梁生寶長大后,熬長工、當佃戶,買下地主家的小牛犢,租下十八畝稻地,顯示出莊稼人里少見的膽識和魄力。顯然,如果愿意,他也有變成新地主的機會和能力。

但梁生寶走上另外一條路。

學好——是梁生寶品質中永恒不變的一點。他的偶像是楊書記,楊書記的父親在戰斗中犧牲,母親被敵人凌遲,血海深仇無過于此,楊書記無疑是超越了個人和家族利益的榜樣人物,而剛剛入黨的梁生寶也開始顯示出這種品質,走互助合作的道路,建立一個沒有“人剝削人,人壓迫人”新社會,這才是他的夢想。

梁生寶的夢想和郭振山的夢想發生了迎面相撞,“創業史”演進的過程,也是梁生寶和郭振山所代表的兩條道路激烈博弈的過程。

這是何等真實、生動、豐富的生活?

梁生寶和郭振山面對的問題,揆諸今天“996”、“躺平”這樣的現實,難道不是以不同的表現形式同樣存在?如果能夠在銀幕上被恰當地表現,怎么可能不會在今天的觀眾中激起強烈反響?

遺憾的是,在電影《柳青》中,郭振山的原型完全沒有出現,梁生寶的原型則被塑造成一個憨厚的、笨嘴拙舌的“傻根”形象,影片由此失去了重量和厚度,失去了歷史感,變得輕飄飄了。

03

—

坦率地說,主創人員(我對導演選擇這個題材懷有最大的敬意)可能沒有吃透梁生寶這樣的人物,因此也就沒有吃透柳青。

柳青將《創業史》第一部稿費16000多元(這在1960年絕對是一筆巨款)全數捐獻給王曲公社建設機械廠,又從出版社預支第二部的稿費7000多元捐獻給皇甫村建設通電線路。人們對此津津樂道,似乎他是一個慈善家。

但這可能是對柳青最大的誤讀。

他向一直同自己保持聯系的中國青年出版社副總編輯王維玲解釋過自己的動機:

“我寫《創業史》,是宣傳人們和私有制、私有觀念徹底決裂,用共產主義思想,創社會主義大業,我是這樣寫的,也應該這樣要求自己!”

柳青從未將“創業史”中的生活與自己的生活分成兩個世界,在他看來,這完全是同一個世界。他說:

“《創業史》也是我自身的經歷,我把自己體驗的一部分和我經歷過的一部分,都寫進去了。生寶的性格,以及他對黨、對周圍事物、對待各種各樣人的態度,就有我自身的寫照。”

柳青說:

“要想塑造英雄人物,就先塑造自己。怎樣塑造自己呢?在生活中間塑造自己,在實際斗爭中間塑造自己。”

這才是柳青。

按照這樣理念與事實塑造的柳青,才是具有真正感人的力量,并能給今天的我們帶來啟迪,而無論把他塑造成托爾斯泰或哈姆雷特,都不會具備這樣的效果。

(作者系昆侖策研究院高級研究員;來源:“獨立評論員郭松民”微信公號;圖片來自網絡,侵刪)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞