法國人潘鳴嘯的著作《失落的一代》曾在我國公開出版過。這本書提出了一個奇葩觀點:中國發生上山下鄉運動的起因不是經濟因素(當年糧食緊張和城市就業困難)而是政治因素,是因為“毛澤東要馴服桀驁不馴的紅衛兵”,并列舉了1968年大學生造反派搞派性、武斗等事件作為證據。潘后來還寫過幾篇文章補充論證這個說法。這種觀點雖然贊同的人不多,但影響不小,有必要予以批駁。

眾所周知,上山下鄉并不是毛澤東個人的意見,而是當時許多中央領導人一致的意見。最早的規劃是周恩來提出的,劉少奇、朱德、陳云、鄧小平等人都有相關論述。劉少奇的專門講話比毛更多,上山下鄉應以插隊形式為主就是鄧小平首先提出的。潘單獨把毛澤東一個人挑出來,把上山下鄉這種重大的歷史事件說成是出于毛個人的主觀動機發起,這是毫無道理也毫無根據的。這種用臆測歷史人物的主觀意圖來解釋重大歷史進程是一種最省力的“研究”方法,只要隨心所欲“大膽假設”,再找一些似乎符合自己需要的材料“小心求證”就是了。但這種“研究”也是最不靠譜的,說穿了不過是人身攻擊。潘的“馴服論”實際上和當年林立果的“變相勞改論”一樣,只是換了個詞。這種觀點居然也成了中國社會科學研究中的一家之言,可見前些年一些“公知”們的水平何等低劣!

潘的錯誤首先是邏輯混亂。實際上潘把“中國20世紀60、70年代為什么發生上山下鄉”與“選擇什么時機掀起上山下鄉運動高潮”這兩個問題混淆了。這是兩個雖有聯系但顯然并不相同的問題。用1968年下半年大學生造反派桀驁不馴、大搞派性和武斗、需要馴服作為中國社會產生上山下鄉的原因,純屬偷換概念。產生上山下鄉的原因不應該僅僅在某個年度的形勢中尋找,而應該在中國50年代至70年代的政治經濟背景中尋找。它與“三年困難時期”的糧食困難以及60年代初開始的城市就業困難的形勢顯然有直接的因果關系,不可能是1968年或其它某個年度忽然產生的。 況且,“老三屆”只有400萬人,而全國知青有1700多萬,六九屆以后的知青占了知青群體的絕大多數,他們幾乎沒有參加文革初期的群眾運動,為何也“桀驁不馴”,需要“馴服”呢?

退一步,就算是討論1968年下半年掀起上山下鄉高潮的原因,也與“馴服紅衛兵”無關。事實是1968年仍然“桀驁不馴的紅衛兵”主要是大學生而不是中學生。以北京為例,在1968年上半年,中學的軍訓已進行了一年多,所有群眾組織已經解散實現了“大聯合”,軍訓解放軍掌握了學校的絕對領導權,完成了整黨和整團,部分文化課已經恢復,動員了征兵和下鄉,66屆畢業生已經部分分配,接受了六九屆和七零屆學生;此時仍在大搞派性和武斗的是部分高校的大學生(見《失落的一代》)。按照潘的說法,難道是為了馴服大學生就把中學生發配下鄉了?

其實當年的中學生,無論是依舊積極參加運動的“紅衛兵”還是“逍遙派”,面對“最高指示”都是最聽話的,因此才有了“12.21”指示一發出,幾百萬中學生就立即上山下鄉的宏大運動。如果“老三屆”中學生真是桀驁不馴不聽話,怎么會出現這個下鄉大潮呢?

“馴服論”的錯誤,除了邏輯混亂,還在于它違反了當年大中學生畢業分配的實際情況。1967至1969年全國的大中學生畢業分配工作中,幾十萬大學生并沒有被分配下鄉當農民,盡管“12.21”指示明確地把大學生也算在需要“到農村去接受貧下中農的再教育”的“知識青年”,大學生的畢業分配原則是“四個面向”,但即使分配最差的醫科生和文科生,到農村最底層的也是在公社一級,除了極個別人,幾十萬大學生并沒有到生產隊去當農民的。此外全國三四十萬中專生除了強烈要求下鄉的很少一部分,絕大多數也留在了城市或工礦。那一年真正下鄉的是數百萬“老三屆”和六九屆中學生。難道是中學生比大學生和中專生更加“桀驁不馴”需要“馴服”嗎?這當然說不通。合理的解釋只能是:當時全國各企事業單位能夠接收容納幾十萬大學生和中專生,但無法全部接納400萬中學生,安排不下的中學生只能下鄉。其實即使是對“老三屆”,也盡力安排了大約一半人留城或進工礦企業。北京市的“老三屆”就有一部分被分配到郊區工廠、煤礦、中小學校,以及三線工廠,此外還有征兵。反倒是六九屆,他們畢業分配緊接著“老三屆”之后,城市和工礦企業容納能力已經飽和,只好被“一片紅”了,全國各大城市幾乎都是如此。這些簡單的事實清楚地說明:中學生為何上山下鄉與他們在文革中的表現沒有什么關系,“馴服論”根本就說不通。

可見,潘的說法既不合邏輯,也不符合事實,只是一些國內外反毛政客慣用的說辭,實在算不上什么“學術研究成果”。但潘鳴嘯還有更為奇葩之處。為了讓所謂“馴服論”有說服力,他干脆否認上山下鄉的發生有經濟方面的原因,認為文革期間中國社會根本就不存在城市就業困難。不知道這在中國社科界算不算是獨樹一幟。為證明這個觀點,潘鳴嘯在《失落的一代》一書和“上山下鄉運動再評價”、“經濟問題不是上山下鄉運動的主要動因”等文章中提出了幾條證據:

①文革期間有800萬農民進城

②1968至1977年全國遷入城市人口多于遷出人口

③1970年代北京市區遷入人口多于遷出人口

④1979年中國就業形勢最困難,卻在這一年結束了上山下鄉讓我們一一分析這些證據是否成立。

1、文革期間有800萬農民工進城嗎?

“文革10年國家招了800萬農民工”,這是《當代中國的勞動力管理》一書提供的數字,應該是可信的。而潘鳴嘯卻把這個事實解釋成當時城里有大量空缺工作崗位,根本不存在就業困難,知青本可以在城市充分就業不必下鄉。這是潘所有證據中最有迷惑性的一個,在其論著中被反復提出,并借他人之口說:“大規模的下放知青去農村,是當時盛行的‘極左政策’的實施結果,根本不存在真正的經濟理由”。

10年招了800萬農民工應該是事實,但是要說這800萬農民工是“進城做工”,和知青下鄉形成了毫無意義的“大對流”,那就錯了。

首先,原資料明明說的是文革10年全民和集體所有制單位共增加職工3700萬人,其中包括了800萬農民,可潘鳴嘯卻錯誤地把這演繹成為800萬農民“在城市就業并轉為城市戶口”。實際上在農村招收的全民和集體所有制單位職工并沒有全部進入城市,很多是在農場、三線工廠、礦山、鐵路、灘涂、荒山等處。比如我當時所在的黑龍江農場(兵團)這10年就有數以萬計的職工子女中學畢業后在農場就業,成為全民所有制職工。這些人并沒有進城,也沒有“在城市就業并轉為城市戶口”。

另一方面,也更為重要的是,文革十年間隨著經濟的發展,必然造成一些農村地區的城市化,必然有一部分農民生產和生活的土地被城市擴張或被工業建設征用,這些農民也隨之轉為城市居民——這就是所謂的農村城鎮化。我無從查閱有關數字,但從常識出發就能舉出許多例子。

這十年間,許多城市隨著人口增加及經濟發展都有不小的擴張。比如北京就有首鋼(石景山鋼鐵廠)、燕山石化(東方紅煉油廠)、順義維尼綸廠、門頭溝煤礦和首都機場等大型企業的建設。文革前我們中學生下鄉勞動常去的近郊區公社被大片劃入了城區或企業。

這十余年間全國出現了許多因建設三線軍工、新建工業基地、石油礦產勘探企業、大型水庫而形成的新興城市,例如黑龍江大慶市、四川攀枝花市、湖北葛洲壩市、上海寶鋼區,此外還有大量鐵路、公路、機場等交通建設。

這些城市擴張和新建擴建的工業、交通設施都需要占用大量農村土地,必然要將被占地區的農民招收為工人、轉成城鎮居民,否則你讓這些失去土地的農民怎么生活?除非中國工業經濟不要發展了,否則這種“農民招工”就是必須的。這不是下鄉知青能替代的,也不可能與知青下鄉形成“對流”。

所以,如果潘真想證明城市并無就業困難,就不應該用農村城鎮化的人口流動數字,而應該說明城市當年有大量空缺工作崗位,這個空缺數字潘顯然找不到,因為眾所周知早在文革前中國大城市就已有不少中學生畢業后在家待業(當時稱“社會青年”)。如果潘要用10年招工數字說明他的觀點,就應該首先列舉出“招農民工進城”的數字而不是“招農民工”的數字,還要將這個數字減去農村城鎮化產生的新市民人數,最后得到的數字才能與下鄉知青人數比較。“800萬”被打了這么多折扣之后,剩下的一定微不足道。

如果文革期間真的出現過從農村大規模招工(不算知青)進城的事情,一定會造成很大影響,可有誰記得發生過這種事情?我在北京生活了幾十年,就沒有遇到過一個70年代外省農民遷入北京成為市民的人(不算知青和下放人員)。這種人我只知道一個:當時的國務院副總理陳永貴。潘鳴嘯能再舉幾個例子嗎?

文革期間,中國這么大的國家,10年的農村城市化進程吸收了八百萬農民工,平均每年才80萬人,應該說規模一點兒都不大,更不能以此說明城市原本沒有就業困難。潘鳴嘯這個最有力的證據根本就站不住腳。

2、1968至1977年全國遷入城市人口多于遷出人口嗎?

潘鳴嘯在“上山下鄉運動再評價”一文中列出了一個“凈非農城市人口的移民數(1968—1980)表”。這個表很長,此處不列出了。該表主要內容是:1968至1977年中國城市遷出了900萬知青和300至500萬其他居民,但“凈移民”數只有50萬。潘由此推論:“1968至1977年,城市人口雖然有900萬知青外加幾百萬其他城市居民的外遷所帶來的‘成果’,都被農村居民永久性遷入所抵消了。”他在注釋中也強調“800萬的數字(指進城農民數字)可能偏低”。

潘引用的“凈移民”數字我以前沒有見到過,但他對數據的認識顯然是錯的,而且錯得很不應該。問題的關鍵是:遷入城市的都是農民嗎?潘也承認,1968以后遷出城市的人有900萬知青以及“幾百萬其他城市居民”,如果這些人一直到1977年一個也沒回城,那么潘的推論自然是正確的,填補他們遷出空缺的一定是外來農民。可實際上到了1977年,知青和上述其他居民早已大量返城了,怎么能把遷入城市的人口都說成是“農民居民永久性的遷入”呢?

當然,當年進入城市的一定也有一部分農民,這就是前面提到的農村城鎮化。60年代至1978年,在人員流動方面我們國家一直存在著兩個大的潮流:一方面,受制于當時的農業生產力低下和城市就業困難以及嚴峻的國際環境,需要連續多年動員數以百萬計的城市知青和其他人員下鄉;另一方面,隨著工業建設的發展,部分農村地區必然要城市化,部分農民會轉為城市居民,這也是經濟發展必須的。這兩個潮流都是當時中國經濟發展的客觀需要,前者也為后者提供了流動空間。資料表明1968到1977這10年,我國城鄉人口比例始終保持在0.21比1,這和潘指出的此期間城鄉人口“凈流動”數很小屬于同一含義,這個比例保持不變,表明了計劃經濟條件下兩個潮流的大體平衡,既適當地發展了工業和經濟,又避免了城市人口過快增長造成城鄉人口比例失衡,使農業難以承受。顯然這是吸取了50年代經驗教訓有意識采取的政策。潘鳴嘯毫無理由地認為這兩個潮流互不相容,甚至把返城知青也算成農民進城,對此我們只能使用荒唐二字形容了。

3、1970年代北京市區遷入人口多于遷出人口嗎?

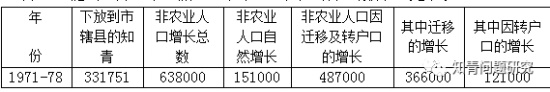

在“經濟問題不是上山下鄉的主要動因”一文中潘還提供了北京地區人口資料做證據。見下表:

潘沒有提到這些數據的來源,我們也無法核查。從表中數據看,北京市1971至1978年下放了33萬知青,卻從農村和外地接收了49萬人,反而增長了15萬人。這似乎說明北京城里原來完全可以容納這33萬知青工作。潘由此推論:“外來移民及部分郊區農業人口轉為非農業人口的人數遠高于知青下放郊區的人數”,因此“‘下鄉運動的起因是城市就業及人口壓力問題’這一解釋也很難自圓其說”。

其實這個例子更加荒唐。既然是統計文革時期城鄉人口流動,為什么不用1966至1976年的數字而要剪掉前幾年的?知青下鄉并不是從1971年才開始的,71年之前的下鄉知青并沒有計算在這個表的下放知青中,可他們在71至78年的返城卻被潘計算到“戶口增長”的49萬人中,并被當成農民進城了。我本人1968年下鄉到北大荒,1975年回北京,在潘的表格中我被算成了外來的農民。正確的計算應該使用1966至1976年(或1979年)的數字。有資料顯示,在潘剪去的1966至1970年,北京市有26萬知青下鄉,而這幾年農民進京的人數極少。也就是說,66至78年下放知青人數應該是33萬加26萬等于59萬,明顯超過了進城的49萬。這還沒有算上其他下放農村的人。這些數字說明真實情況與潘的說法完全相反。

值得注意的是,上表中進入城市的49萬人分為“遷戶口”和“轉戶口”兩種,后者有12.1萬,是不需遷移就轉為城市居民的人,顯然這12.1萬人就是本文前面提到的因為城區擴張和工業交通建設占地而被劃入城區的郊區農民。除了這個途徑,當時的農民并沒有其它途徑“轉”成市民。這個數字說明,潘鳴嘯前面提到的“800萬進城農民”中的例子中也一定包含了大量這類“轉戶口”變成市民的。他們是因為工業和經濟發展需要征用家鄉土地而成為市民的,并不是因為城市有大量空缺工作崗位而從外地農村調入城市的。

4、為什么在1979年結束上山下鄉運動?

潘多次提出:1979年是70年代中國城市就業人口最多的一年,并且有大量知青返城,從就業壓力角度看是中國歷史上城市就業狀況最緊張的一年,而在這一年停止了上山下鄉。他因此認為,這說明“在1968年后的下鄉運動中,顯然不是就業問題發揮著關鍵作用”。

在這里,潘鳴嘯的邏輯有些莫名其妙:就業困難不是1979年繼續堅持下鄉的原因,為什么就不能是1960年代發起上山下鄉的重要原因?潘鳴嘯是否知道中國古代有個成語叫“刻舟求劍”?

1979年開始正逢60年代生育高峰的出生者開始就業的時期,城市待業人數大大超過了以往,致使整個國家面臨巨大的就業困難,下鄉知青大量返城又加重了這一危機。對于這一時期的就業困難和由此引發的社會動蕩有許多具體資料,很容易查找。廣大知青,特別是1979年回城的知青大都有刻骨銘心的體會。如果60年代出現79年的就業困難,中國不知道要經受多大的苦難。但從1976年10月起,整個國家的政治經濟形勢已經發生了根本改變:大規模上山下鄉運動的最大推動力——文革已經結束,1977年恢復了高考,1978年全國科學大會召開,十一屆三中全會吹響改革開放的號角,整個國家進入了新的發展階段,當年人均糧食產量已達340公斤大大超過十多年前,工業在國民生產總值所占比重已經增加到48.64%......這些都為終止上山下鄉提供了堅實的基礎。同時,長期的上山下鄉運動積累的一些矛盾也逐漸明顯,甚至出現群體事件。所有這些都是1960年代初發起上山下鄉時和1968年掀起高潮時所沒有的。立即結束上山下鄉是中央根據新的歷史形勢審時度勢,果斷采取的決策。盡管此時就業問題依然嚴峻,但已不是最主要的問題,也是新形勢下可以嘗試其它方式解決的。潘鳴嘯無視十多年來政治經濟形勢的巨大改變,用1979年的決策否定1968年的決策依據,既不合邏輯也沒有道理。

以上我們具體分析了潘鳴嘯為了否認城市就業問題對上山下鄉運動的影響所提出的主要論據,結論是全都不成立。這些錯誤有些是因為資料提供者對數據做了錯誤的解釋,有些是潘自己對歷史數據和事實不了解,還有些是歪曲。這提醒我們,我們的后人會不會犯同樣的錯誤?同潘鳴嘯一樣,他們對于新中國前30年的發展道路不可能有親身感受,只能象潘鳴嘯一樣,從檔案資料中獲取數據、分析評論,很容易受到表面現象和他人錯誤的誤導。因此,作為上山下鄉的參與者,我們應該有一種自信:不管我們的認識帶有多少歷史局限,親歷者的體驗總是不可替代的。

(作者高非,原黑龍江生產建設兵團四師34團北京知青。來源:知青問題研究微信號)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞