美東時間2月4日周六下午3點40分,誤入美國的中國無人飛艇剛剛在1.8萬米的南卡羅來納州飄出美國東海岸之際,被美國空軍F-22擊落,美軍隨即組織打撈。請看視頻:

所謂的臨近空間是指距離地面高度2萬米到100公里之間的區域。但是和此次中國臨近空間飛艇首飛新聞報道中不同的是,飛機和航天器是可以在臨近空間飛行的,只是時間不能維持太久。

實際上稍有軍事常識的人都知道,最大飛行高度超過兩萬米的戰斗機是相當多的,而且在50年代就出現了。

【F4戰斗機,50年代創造了3萬米飛行高度的突破】

對于飛行速度非常高的航天器來說,臨近空間的空氣雖然稀薄,但形成的阻力仍然過大了。在臨近空間飛行會使它必須要額外消耗很多燃料來維持高度,否則就必須返航或者在大氣層中墜落燒毀。

對飛機載人飛機來說,它要在座艙內維持足夠的氣壓,保證飛行員的生命安全;因此要從發動機壓縮空氣的過程里,抽取大量空氣送進座艙。整個這一類設計的工作極限,就只能到2.5萬米,因為空氣密度已經只有海平面的1/40了,工作效率已經低到臨界點了。再往高就必須采用宇宙飛船式的全封閉設計。

人類不僅沒有造出過能在2.5萬米附近長期飛行的飛機(這個高度和以上的記錄,都是飛行員玩命短時間躍升沖刺的結果,無法停留),實際上要維持在2萬米附近長時間都非常難。空氣密度低到地面的1/14,使飛機需要很高的速度才能維持足夠的升力,抵消自身的重量;而發動機又損失推力特別大,要多燒好多的油。

要長時間(最低數天以上、長則一年以上)維持在1.8萬米到3萬米之間(再高就超出現在人類的科學工程技術水平了)高度的有動力飛行,目前唯一可行的方法,就是利用飛行器自身的浮力來克服重力,飛行的動力由太陽能電力系統提供(這樣可以把重量減少到最小)。

包括我國前幾年試飛的型號在內,各國的臨近空間飛艇都屬于這類設計。它通過在氣囊內灌充非常輕的大量氦氣(氫氣易燃易爆過于危險),使整個飛艇的密度比2萬米海拔的空氣還小,因此維持兩萬米高度本身不需要額外的消耗動力。

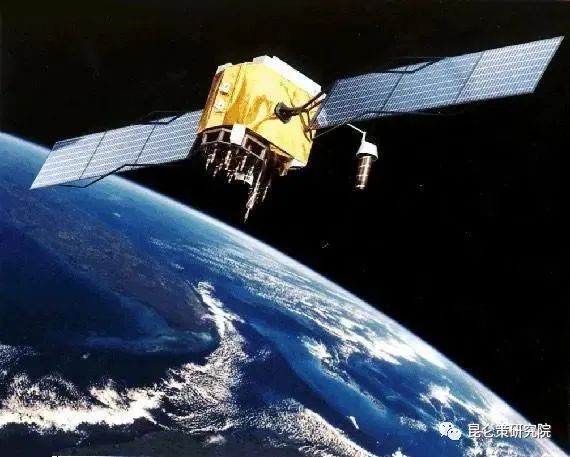

相對于飛機和衛星來說,飛艇在性能上有三大理論上的優勢。第一是在同一地點的維持存在時間極長,第二是使用費用低,第三是探測能優勢明顯。這使它在通信中繼、對地監控、防空警戒上有著非常大的潛力優勢。

【臨近空間飛艇充當通信中繼平臺】

由于距離遠、功率有限,通信衛星的帶寬不僅昂貴而且資源緊缺。而現在的軍事偵察手段對于帶寬的要求正在越來越高,比如全球鷹這樣能實時發揮大量高清照片和視頻的戰略偵察機,只要幾架,就能在數千平方公里以內消耗掉所有的衛星通信資源;再增加數量,就只能擠占其它系統的份額了。

而臨近空間飛艇可以攜帶通信中繼設備,極大地緩解通信衛星的工作壓力。早在2003年,美國空軍的空間戰實驗室,就在名為“攀登者”的試驗飛艇上實現了三萬米高度的初期試驗。除了懸浮、降落、返航等基本飛行控制功能的驗證外,最主要的就是通過攜帶的45公斤重的通信和監視設備,完成通信中繼和對地監控任務能力的驗證。

此外長時間的高空滯留能力,也使它在對地和對空監測上有著特別強的潛力優勢。2006年,美國空軍科學咨詢委員會發布題為《在臨近空間高度持久存在》 的報告, 對臨近空間平臺建設發展進行了中長期規劃。

其中“傳感器與結構一體化(ISIS)”飛艇,設計重點就在于利用飛艇搭載大型相控陣雷達,利用高度優勢,針對伊拉克、臺灣海峽、伊朗進行戰時監控。根據論證結果,一艘ISIS定點在伊拉克中部,就能覆蓋伊拉克全境;定點在菲律賓北部的呂宋海峽上空,就能覆蓋臺灣海峽、臺灣島、臺灣以東海面。

但就目前來說,受限于能源等問題,真正能做到7天/24小時不間斷的高精度監視(信息精度達到火控級別,能直接用來引導導彈等武器攻擊目標),發揮滯空和高度優勢的飛艇,還只能是停留在中空的系留式飛艇。它可以通過與地面之間的電纜來滿足探測設備的需要。

總的來說,臨近空間飛艇有很大的潛力,但至少在相當長時間內,受制于很多技術上的障礙,不能真正的實用化。

目前最主要的難點在于材料、能源、動力/飛行控制三個方面。材料比較好容易理解,飛艇的骨架、氣囊、外殼這些部件都要越輕越好,因為它們都是死重,要擠占各種設備的重量。

尤其是飛艇在兩萬米高度時,空氣密度非常低,增重1公斤,就要至少10立方米以上的氦氣囊體積來維持平衡。高度越上升,載荷能力越差——從2萬米到2.5萬米,空氣密度從海平面的1/14急劇下跌到1/40。

其次是能源,由于要嚴格控制重量并維持長時間工作,因此飛艇的主能源系統不能使用消耗燃料的供能方式,也不能用一大堆電池。它只能依靠太陽能來發電,而現階段的太陽能發電板/薄膜效率都不怎么高。

美國空軍和國防高級研究規劃局聯手的ISIS飛艇研制之所以暫停,關鍵的原因就是上面這兩個問題。

它一方面要把設備占飛艇自身空重的比例,從2%提升到40%——這真是何等喪心病狂的規劃,以至于飛艇結構研制能力目前根本達不到這樣的高要求。另一方面的問題,就是它搭載的大型相控陣雷達需要的高功率電力,目前的飛艇能源系統根本提供不了。

從動力/飛行控制上說,2萬米高度上氣流一般很穩定,但風速較大,平均在10米/秒左右,最大能到40米/秒。飛艇由于自身體積特別大,因此受到風力作用形成偏航、沉浮、翻滾的趨勢也特別強烈,要用很有限的重量和動力功率去克服這些問題,難度非常的高。

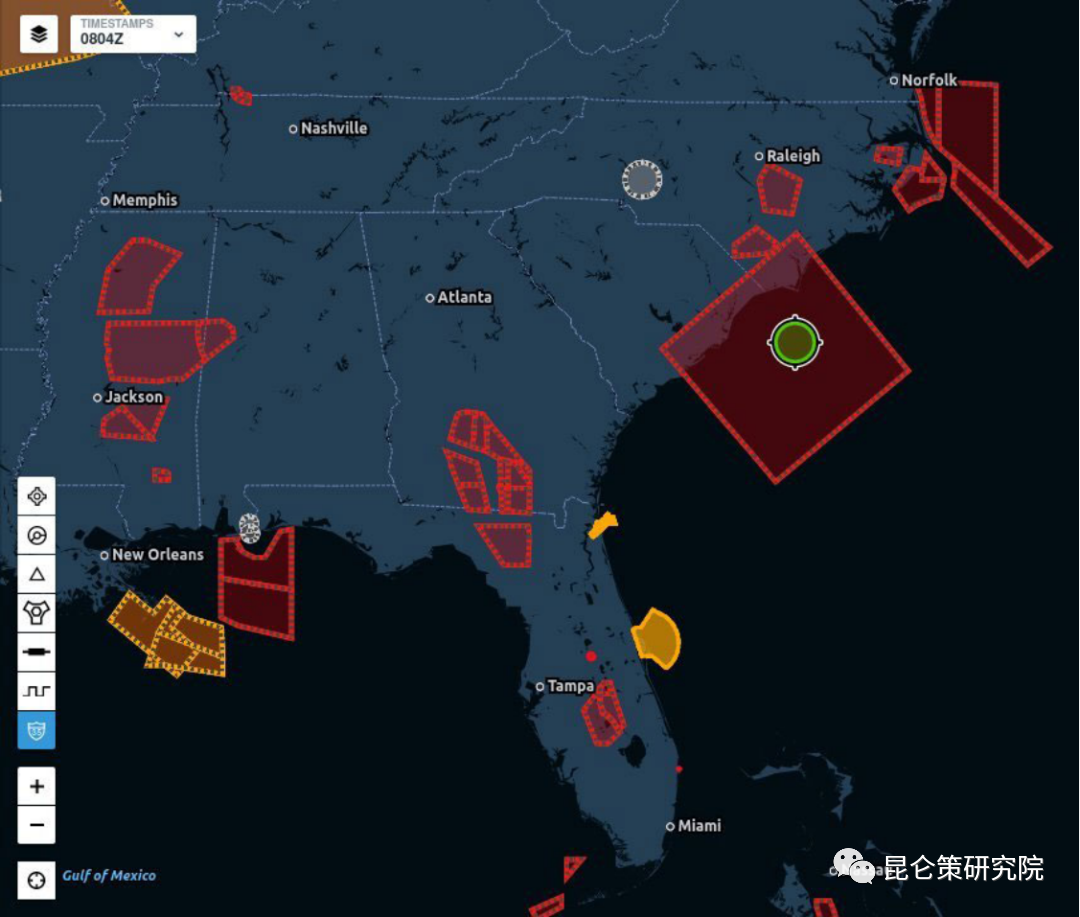

2月4日早些時候,美國聯邦航空管理局已下令北卡州威爾明頓(ILM)、南卡州默特爾比奇(MYR)和查爾斯頓(CHS)三個機場及附近空域實施臨時飛行限制(TFR),以實施“國家安全行動”。

通過飛行器監視軟件,可以看到除F-22外,還出動了空軍的F-15戰斗機、KC-135加油機,海軍的P-8A反潛巡邏機、海岸警衛隊的HC-130搜救飛機。

兩架F-15從馬薩諸塞州巴恩斯基地起飛。一架KC-135R從阿拉巴馬州伯明翰起飛,另一架KC-135R從密西西比州子午線起飛。P-8A從佛羅里達州杰克遜維爾起飛。

附近海域已經集合了三艘美國海軍的軍艦:船塢登陸艦卡特霍爾號(LSD-50)、導彈巡洋艦菲律賓海號(CG-58)、導彈驅逐艦奧斯卡-奧斯汀號(DDG-79),還有數艘海岸警衛隊的船只。

海岸警衛隊的快艇和船只也在現場,包括部署艦艇和潛水員,當響尾蛇導彈飛向氣球的時候,準備工作已經就緒。如此大陣仗,可見美國對回收氣球設備殘骸的重視程度。

氣球及設備殘骸墜落在距離海岸約10公里的海域。這片水域是淺海,平均水深只有14米,打撈預計不會存在什么難度。美國海軍和海岸警衛隊的船只已開始著手回收殘骸。

就在擊落的同時,拜登在機場接受采訪,稱他周三(2月1日)就已下令擊落中國氣球,是軍方建議等氣球飄到東海岸領海上空再動手。

而2月3日,美國軍事分析員就表示,F-22戰機可能會在東海岸附近將氣球擊落。這樣氣球殘骸落入海中,可以動用周邊待命的艦船打撈氣球殘骸及其有效載荷。

顯然,這幾天美國讓這只氣球繼續在本土上空流浪,主要是在為盡可能多地回收氣球設備殘骸做準備。

美軍方宣稱,氣球殘骸具有情報價值,美國可以對氣球及其攜帶的設備進行研究和審查。待搜集完這顆氣球的殘骸后,殘骸將送到維吉尼亞州寬提科(Quantico)的FBI實驗室進行分析。

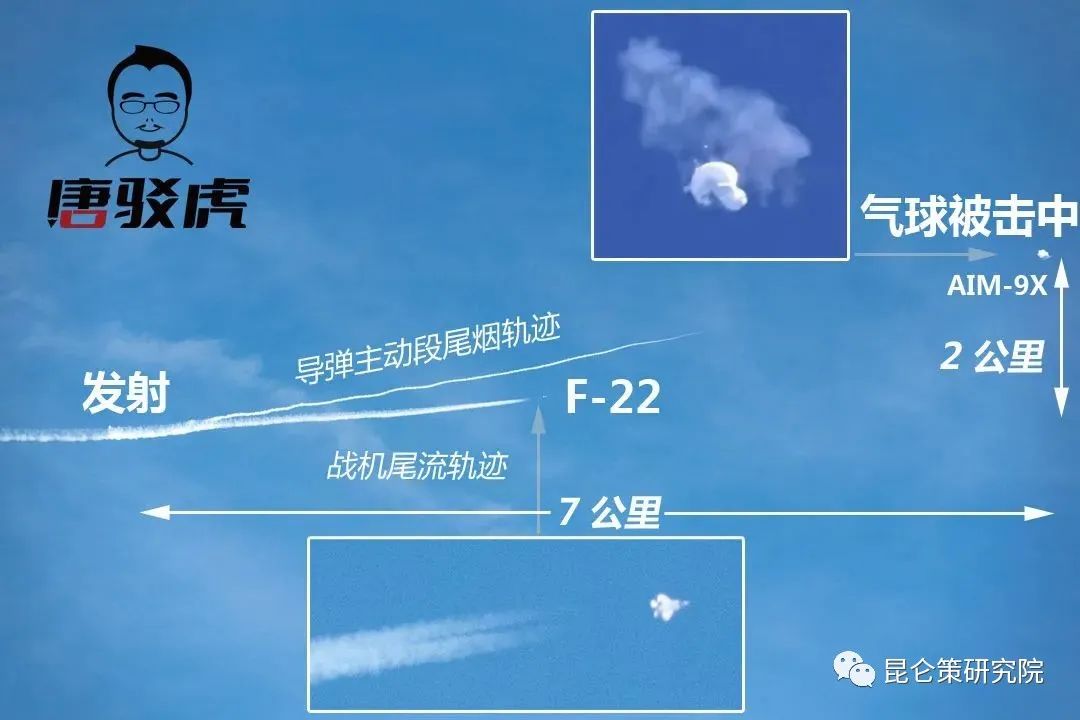

而在擊落氣球后,美國國防部舉行了新聞發布會,公布了相關信息。美空軍第一聯隊94中隊出動2架代號為“FRANK01”和“FRANK02”的F-22戰機,一主一僚。主機發射導彈,僚機備份。

美國北方司令部表示,代號“FRANK”是為了向一戰飛行王牌、以“亞利桑那氣球克星”而聞名的中尉弗蘭克·盧克致敬,他擊落了14個德國偵察氣球和4架飛機。

這是F-22戰斗機第一次擊落實戰目標,也可能是有史以來最高的空對空擊落戰果,和2019年中國空軍殲-10戰機在云南擊落高空氣球的高度相當。

因為中國空軍殲-10C戰機也用第四代霹靂-10(PL-10)近程空空導彈,在極限高空擊落了自西向東飄進境內的不明氣球。

2月4日一整天,很多人在說美國人不可能把氣球打下來。他們不僅錯判了氣球浮空的高度(細節下一篇會說),也低估了軍事科技發展的程度。

當然,在高空打氣球,確實有難度。也并不像人們通常所想象的那樣,就是一個巨大的死靶子,要打易如反掌。為什么?因為空氣非常稀薄。

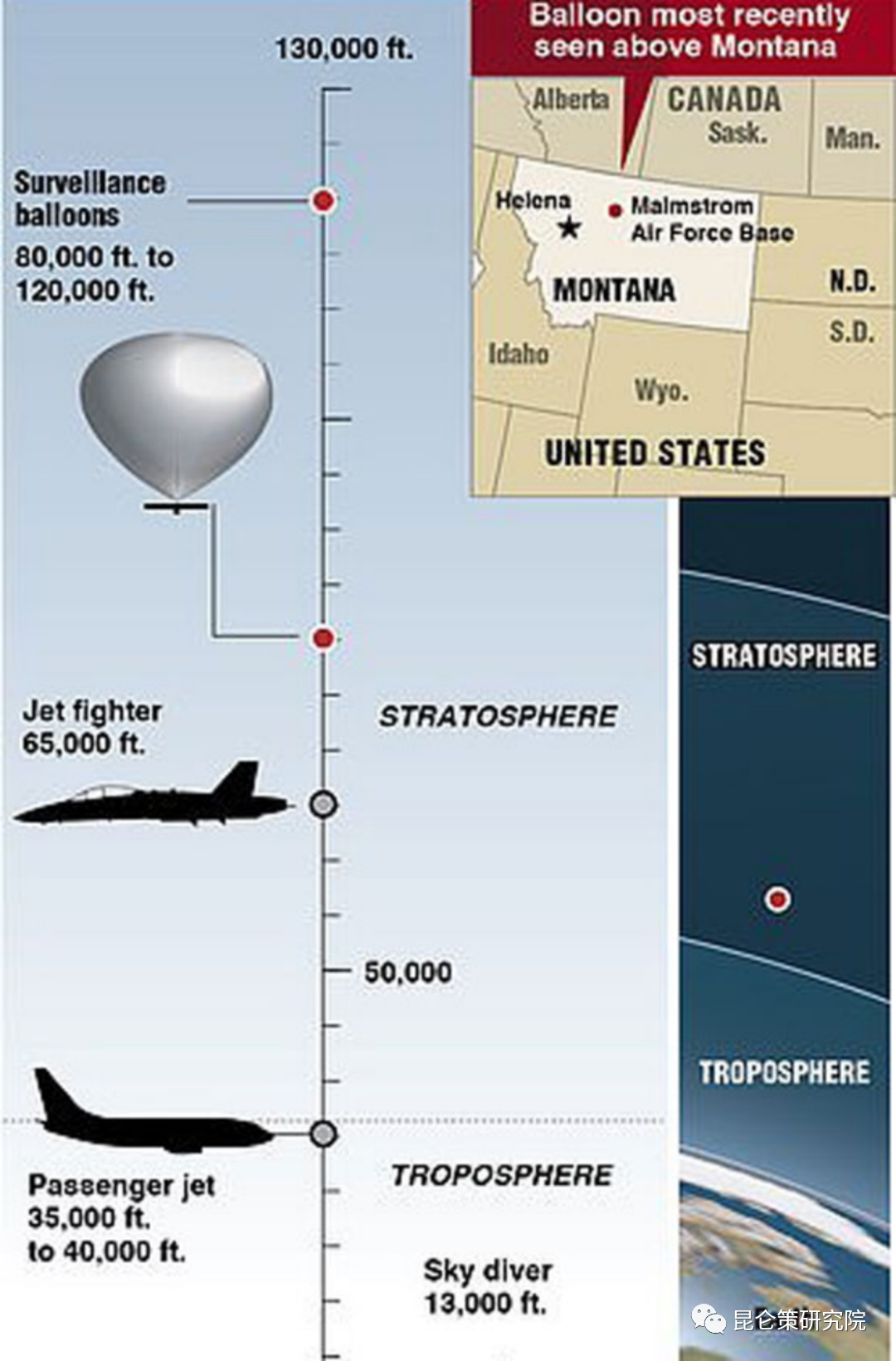

8公里以下是大氣的對流層,從8公里到50公里是平流層,氣流相對穩定。不過,因為太高了空氣稀薄,飛機的發動機動力、姿態控制都會有問題。

所以民航客機巡航都在平流層的下方,就是10公里(1萬米、3萬英尺)高度左右飛行。大部分戰斗機的實用作戰高度也就是15公里(15000米)左右,高空偵察機才會在20公里(20000米)左右直線一般平飛。

對于火箭氣動推進的普通空空導彈來說,在這個范圍機動作戰也有挑戰。為什么?因為空氣密度、壓力都只有海平面的1/10,氣動舵面的效率嚴重下降。

不過對于像2003年服役的AIM-9X第四代“響尾蛇”、2013年服役的霹靂-10這些第四代近程格斗空空導彈來說,都已不是太大的問題。

因為它們都配備了推力矢量技術(燃氣舵)——四塊導流翼片被放在發動機噴口后方,通過四塊翼片的擺動來控制噴氣方向。

這是為了有效對抗現代高機動目標。但也為在超過15公里的高空作戰提供了不受空氣密度限制的機動調整能力。

另外,第四代近程格斗空空導彈的氣動結構也從早先的前鴨翼控制改為全動尾翼,前翼現在是固定的。除了推力矢量,還有鴨翼后的側推微火箭。這些都提高了敏捷性和在高空精確氣動力控制的可控性。

不過,在高空作戰,這對以體積重量小、動力充沛的一次性導彈還可以改進。對有人飛機本身來說,在高空作戰依然有一定挑戰。

因為高空大氣密度低,升力系數低,發動機效率降低,只能以速度獲得升力,機動性很差。很多人都想象不到高空僅剩1/10的稀薄空氣對氣動與機動能力帶來的巨大變化。

現代噴氣戰斗機的實用升限,一般都在18公里左右,但這時的爬升率也降到了每秒僅剩5米——海平面是每秒330米,相差66倍。

在15公里之上高度作戰,每爬升1000米甚至600米都需要一分鐘甚至幾分鐘時間,操縱非常費力,令人感覺飛機幾乎是靜止了一般。

這次大批美國民眾的手機錄像,以及多家美國電視媒體的鏡頭,都在直播中拍下了氣球被擊落的畫面。看似四平八穩的畫面和軌跡,其實發生在18公里高空。

F-22的實用升限是19公里,這次發射導彈的高度是17700米。氣球目標垂直高度差是2公里,發射時F-22和氣球估測距離是7公里。

F-22為保持高度需要1.5倍音速飛行,10多秒鐘就能飛掠。這些都接近飛機和導彈的可用極限了。

AIM-9X的實際有效射程12公里(迎頭)/7公里(尾追),而這些數據不可能是高空極限條件下取得的。所以,這一次攻擊對AIM-9X來說也快到極限了。

至于為何不用射程更遠的AIM-120中程空空導彈?因為AIM-9X的焦平面導引頭和激光近炸引信,是比雷達制導的AIM-120等中程空空導彈更理想的選擇。

因為氣球結構的聚乙烯薄膜對雷達來說算是半透明的,雷達反射回波不明顯,而氣球下方懸掛的設備尤其是桁架,卻是雷達反射的強目標。

發射雷達制導的AIM-120,大概率會擊毀桁架設備,氣球反而安然無恙。這就不符合要求了——所以必須考慮擊毀氣球而盡量不損傷設備的方案。

AIM-9X的像增強紅外焦平面陣,不再是單一點狀的紅外導引頭,不需要強烈的紅外特征,只要有溫度差,就能識別。也可有效區分真正的目標和紅外誘餌。

這些設備和條件,才能有效抓住雷達特征和紅外特征都很微弱的氣球。當然,對殲-10發射霹靂-10來說,也是一樣。都是技術可實現、但對飛行員仍有一定挑戰的科目。

七、美國民意、內斗與中美關系

據悉,該高空氣球于當地時間1月27日進入北美防空司令部視野,1月28日飄進阿拉斯加,30日飄過加拿大,31日飄到美國本土蒙大拿州,此后在美國本土繼續由西北向東南隨風漂移了4天。

1月28日拜登就知道氣球的事,但他選擇不說。當2月3日蒙大拿當地報紙Billings Gazette發布照片報道之后,這事就瞞不住了。

據美國國防官員透露,最近幾年已經有三次被認為是中國的探空氣球隨西風帶飄進美國領空,但美國都選擇不對外公布。其中前兩次發生在川普執政期間,第三次發生在拜登執政初期。

也就是說,美國政府和軍方,包括執政時的川普都不認為這是一個事。但是,一旦這個事件被意外曝光,事情就變得復雜了。

美國內部反對拜登的各方勢力,都在借助流浪氣球攻擊拜登政府的對華政策。政客們突然集體戲精附體,各種撒潑打滾,特別是共和黨人,叫得最歡,不停地吵吵著“打氣球打氣球”。

本來這事一開始就是美國鷹派惡意炒作,阻止布林肯訪華。后來很快都把美國民眾整破防了,如果不擊落任由其出境,拜登肯定坐不住。

在美國,關于中國的議題越來越敏感。有人說,“反華”已經成為美國各方勢力之間少有的共同語言。這話雖然有些夸張,但不可否認的是,對中國的敵意,確實已經成為了美國國內的一種政治正確。

既然是政治正確,那么就可以被人利用。所以,是非根本不重要。只要能打擊對手獲得利益,政客們就會爭先恐后地做到底。

2月初,中國連續發文喊話——中美脫鉤行不通,深化合作才是出路。美國務卿布林肯原計劃也應在這幾天訪華,緩和兩國關系。結果搞出了一個氣球事件,布林肯想來也來不了了。

本來,雙方都有緩和關系的意愿。但在復雜的局勢下,能做到不被意外事件搞出“加速下墜”就不錯了。這個,確實是要表示遺憾的。

拜登其實不太希望談氣球及布林肯的事,一方面因為美國官方其實也從來沒有正式宣布過布林肯訪華。另一方面,新出爐的美國一月份就業報告出奇得好,拜登希望大眾能夠聚焦他的“經濟成績”。

這次氣球事件,中美雙方都表達了強烈不滿和抗議。本已緊張的中美關系朝著更不確定的方向又前進了一步。美國國務卿布林肯因為氣球事件推遲訪華,可能只是前戲。

控制整個事件走向的關鍵是美國聯邦調查局(FBI)接下來對氣球殘骸的分析,美方將得以獲取大量素材。

所以這事沒完,劇情走向還有流浪氣球3。

總之,面對這種意外情況,正如中方所言,中美能否“保持定力,及時溝通,避免誤判,管控分歧”非常重要。

(作者:侯知建、唐駁虎;來源:昆侖策網,轉編自“華山穹劍”,原載“鳳凰網”)

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://m.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

李光滿|美國武力襲擊!中國國防部發聲!有人建議讓一萬個“流浪氣球”飄到美國去!

2023-02-06? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞