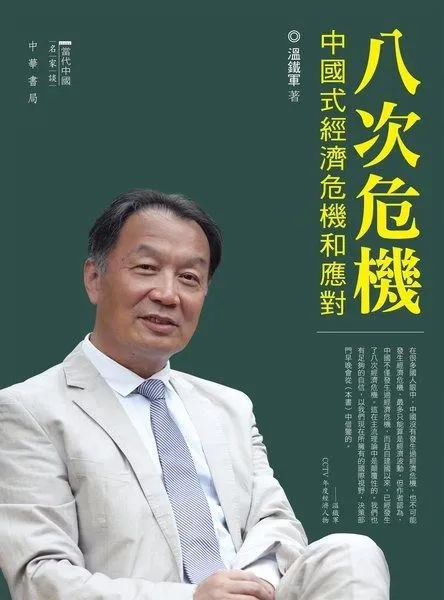

開始閱讀溫鐵軍教授的《八次危機》一書。據溫教授說,這本書是他和他的團隊經過幾年的調研之后寫出來的。可以理解,他們下的功夫確實不小。但是這八次危機,為什么是八次,不是七次,也不是九次,可能也跟他們這個團隊對于危機的定義有關,也與他們對于危機的分類有關。我不明就里,就不能評論了。在我讀的過程中,我發現,在新中國成立以后,從一開始,就面臨著很多問題。這些問題算不算危機對我來說不能確定。但是面對這些問題,中國要怎么解決,中國共產黨能拿出什么辦法來,這恐怕才是最主要的。新中國成立之初,原來國民黨統治時期的經濟問題,不可能自動地消失,更不可能自發地解決。共產黨有辦法嗎? 在這個過程中,共產黨確實也有一些辦法,例如陳云提出的解決上海資本家攪亂市場的辦法就很有一套。但除了這樣的問題,還有不少其他的問題。而那些其他的問題,也不一定有什么錦囊妙計來應對。有的時候只能是等待、隱忍,甚至是煎熬。不熬過這一段,還真就不行。《八次危機》中提到,我們在實行第一個五年計劃,即開始進行我們的工業化建設的時候,我們投入了很多成本。其中有一部分被稱為制度成本。我在網上查了一下,到底什么是制度成本,但解釋的內容卻完全不一樣。有的認為是制度本身的缺陷或者錯誤才導致制度成本的產生;有的則是說,只要有相關的制度安排,或者在某個制度下,你要做什么事,就必然會產生制度成本。所以,在我沒有真正弄懂制度成本到底是什么之前,我也只能認為,承擔這樣的成本肯定會給我們帶來一定的壓力,或者帶來一定的負擔。在書中介紹的八次危機中,我比較容易理解的就是在蘇聯撤走專家,撕毀合同,停止投資之后,中國經濟所面臨的巨大困難。這肯定是一次不小的危機。本來,我們已經準備就要實施第二個五年計劃了。蘇聯的這一手確實讓中國猝不及防。同時,在三面紅旗的口號下,全國都已經醞釀出普遍要實現高增長的過熱氛圍。情緒上的過熱與資金上的過冷,內外夾攻,中國經濟就出現了很大的困難。這就是三年經濟困難時期。那時尚在年幼時期的我們,當時聽到的一個經常性的口號就是下放勞動。后來才知道,這就是讓在此之前進入工廠的來自農村的工人,又要回到農村去從事農業勞動。這樣的措施對這些曾經的青年農民打擊是很大的。但當時的國家也確實沒有什么更好的辦法。用溫教授的話說,那是中國的農村就像是一個蓄水池,有不少問題放到農村去,不能說很好地得到解決,但能起到不小的緩解作用。接下來就是城鎮居民在糧食與副食品供應上出現了一段較長時間的緊張和短缺。票證經濟在這個時候大行其道。很多經濟作物的產品,如花生、大豆等,還有其他大量的農產品據說都用去償還欠下蘇聯援助時的債務了。《八次危機》的書中說,一般在國外,遇到這種情況,社會上肯定要出現規模較大的動亂了。但中國沒有出現這樣的社會動亂。書里給出的解釋是,那時是通過搞階級斗爭,或者其他的政治運動來緩解社會矛盾,或者轉移了社會動亂可能發生的關注點。對這個解釋,我是有疑問的。那時的中國人民,雖然經歷了如此可怕的危機,但毛主席的巨大威望還在,人們對毛主席的無上敬仰還在,對黨的堅定信任也還在。這應該是中國沒有發生大規模動亂的最主要的原因。書中所提到的,在進入八十年代之后,中國所面臨的各個不同的經濟危機,其中有很多情況,普通老百姓并不可能直接了解。老百姓最能直接感受的就是工資收入是增加了,還是沒有動。生活必需品的物價是穩定還是飆升。至于是哪些原因帶來的這些變化,老百姓一般并不了解。然而價格體制的變化,以及產品銷售的雙軌制政策,讓人們看到的是“官倒”,是腐敗,是有人利用這個所謂新措施所帶來的國有資產的大量流失,是社會新出現的絕對不公平。有人或許會說,要改革,總要進行各種嘗試。摸著石頭過河,總是會深一腳、淺一腳,這些情況的出現在所難免。然而老百姓卻不這么看,因為這些措施的出臺,得益的就是那些制定這些政策與措施的少數人,以及他們的親友,或者是把他們當作支撐后臺的少數人們。這種不公平是經濟改革必然要經歷的嗎? 是不是有人會說,不這樣做,經濟發展就沒有效率,經濟就可能停滯不前? 這些措施雖然讓有人發了財,但畢竟也是在趟出一條經濟發展的路來。這種只讓少數人得利,讓少數人有積極性或者有了一種瘋狂,而讓多數人不滿的做法,真的就是在發揮所謂巨大的效率嗎? 我對此有所質疑。從另一個角度來說,這些與經濟有關的政策措施,很大一部分是從西方資本主義那里學來的。這里又有一個新的問題。我們的這些經濟發展的做法,是不是一定要向西方資本主義學習。在八十年代初期,我們都認為西方很發達,很成功,我們向他們學是一種必然的途徑。或許,那時的我們,有可能無法避免走一條彎路。但是今天的我們,至少應該明白,那就是一條彎路,那就不是一條正路。雖然當時的我們一時還找不到真正的正路,但是今天的我們顯然應該對此有所醒悟,至少應該讓我們認真思考一下,使我們今后要走一條有別于西方資本主義的道路。還有一個讓老百姓感到非常不滿,甚至感到非常擔心的就是物價問題。自八十年代之后,當時的物價漲幅都比較大。畢竟在此之前,中國商品物價幾乎是不太動的。但是到了1988年,由于經濟過熱,物價上漲的壓力非常大。在這個時候,關于物價體系要怎么調整,就有了不同的觀點。當時,那些偏愛西方經濟學理論的人們,提出“長痛不如短痛”的觀點,要求物價全部放開,任其隨意飛漲。當時還有另一種觀點,即要把經濟過熱的現象壓下來、實行國家調控、治理整頓的觀點,反對所謂長痛不如短痛的觀點。如果真的采取了所謂短痛的做法,肯定會引起天下大亂。在當時社會上,各種傳言讓老百姓人心惶惶。于是就出現了1988年的“搶購風”。搶購風一方面反映出經濟過熱的問題,另一方面也反映出老百姓對于物價會高漲快漲的擔憂。用今天的話說,對政府能否解決物價問題,老百姓沒有信心。搶購風最終讓堅持治理整頓的觀點占了上風。老百姓心里總算松了一口氣。對老百姓所遭遇到的這場危機,一直令人心有余悸。然而隨后發生的情況看起來不像是經濟領域里的問題或者危機,但卻跟經濟上發生的這類危機有著密切的關系。國際上的東歐劇變波及到中國,那對中國來說,就是一場“顏色革命”。《八次危機》中講到了在國企改革中,大量工人下崗失業。當時的說法叫“減員增效”。書中說,在八十年代初,為了解決大批知青回城后的就業問題,當時國家計委要求國有企業大量吸收這些剩余的勞動力,所謂“五個人的飯,十個人吃”。現在需要減員增效,把那多出來的五個人減掉,似乎也沒什么不對。在我看來,這就是不對。要解決冗員的問題,在中國,就不能簡單地使用這種粗暴地強迫工人下崗的方式。我們的黨既然是把為人民服務作為黨的最基本的宗旨,那么解決經濟上的問題就必須要考慮到老百姓的利益,特別是關于老百姓的生存問題。對企業冗員問題的解決,可以想到很多辦法,而最不應該做的就是這種強制下崗。大批工人下崗之后,收入沒有了,生活下降了,社會問題陡增。各地發生的聚集事件,到政府門前靜坐的現象此起彼伏。沒有失業保險,沒有救濟保障,這是把工人往死路上逼。這是在搞經濟嗎? 這是在用西方資產階級的那一套來打壓中國的社會主義國有企業。表面上的經濟問題,而在背后的實質就是政治問題。與城鎮工人所面臨的困境相比,中國的所謂“三農”問題如果說不能以危機來描述,那也應該是一種嚴重的困境。至于“三農”問題到底算不算是危機,這可能在學術上有爭論。但對農民來說,這種困境對他們的生存和發展都產生了重大的負面作用。書中或許因為篇幅問題,或許因為沒有精力進行這個領域的更廣泛的調研,所以著墨不多。也許這也是一個缺憾吧? 與2008年全球金融風暴發生的同時,《八次危機》也提到了中國當時面臨的一次危機。只是這次危機究竟是金融風暴所引發的呢,還是中國經濟自身所出現的問題呢? 應該主要是金融風暴所導致的,而中國經濟受到了波及與連累。《八次危機》這本書,可以說是從經濟領域對中國最近幾十年的歷史進行了一次大致的梳理。作為一個經濟研究的門外漢,畢竟有些問題我看不太清楚,有些情況也不是太能理解。但是能讀到這本書,對那段歷史多少還能了解一些過去不曾關注過的問題。畢竟開卷有益嘛。

(作者系昆侖策研究院高級研究員;來源:昆侖策網【作者授權】,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。