我們離隔震強國還有多遠?在瀘定地震后,震中附近僅有的兩棟隔震建筑全部因為各種各樣的隔震層破壞,無法使用,反倒是它們旁邊的普通非隔震建筑大多都還能正常使用。

大家好,我是曲哲,是一名地震科技工作者,主要從事建筑抗震研究。說到抗震,大家是不是會馬上想到抗震救災?但其實如果地震已經造成災害了,再來抗震就有點晚了。我們說的建筑抗震,是希望讓建筑在地震還沒有發生時就做好抵抗地震的準備。

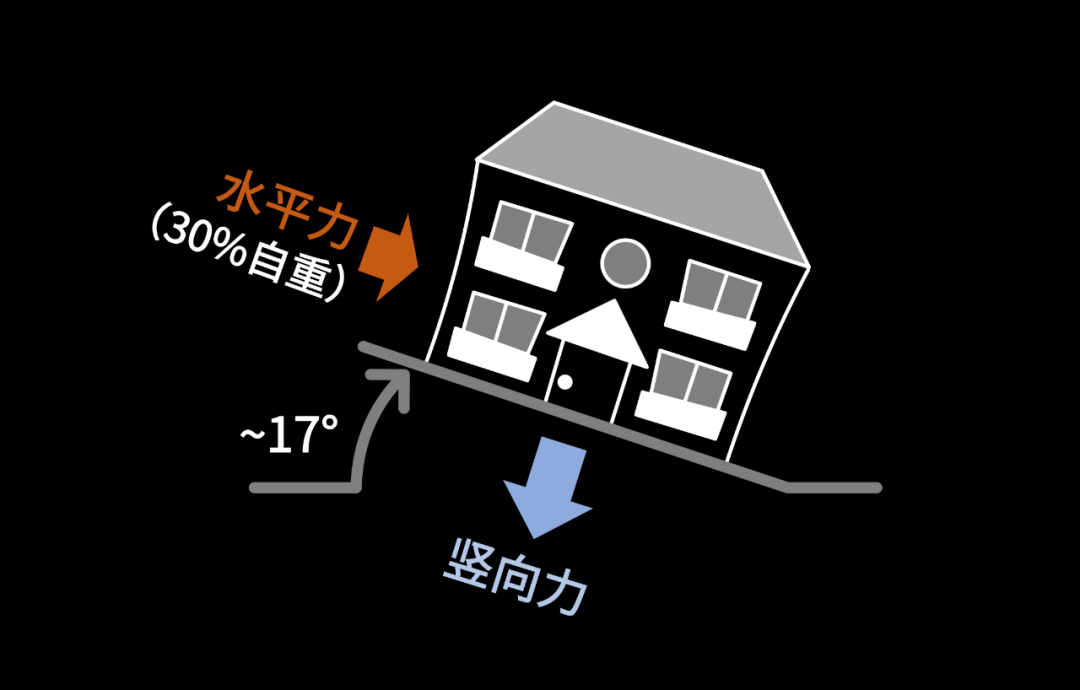

這樣說可能有點抽象,到底怎么抵抗地震呢?大家知道,我們的房子會受到地球的引力,所以時刻都會有一個豎向力的作用,但在發生地震或者強風時,還會受到比較強烈的水平力作用。100多年前,人類最初想要對建筑做抗震設防時,日本的佐野利器先生提出,可以按大概30%的自重來考慮地震引起的水平力。30%的自重是什么概念?我們可以想象一下,如果把房子從一邊抬起來17度,這時房子受到的水平力大概就是豎向力的30%。如果房子在這樣的傾斜狀態下還不會發生任何破壞,那么從100年前的觀點來看,這個房子就可以說是一個抗震建筑了。我們國家的建筑抗震起步相對晚一些,1976年的唐山地震是一個關鍵節點。經過40多年的發展,我國的抗震設防水平整體上在不斷提高。我們按照設防烈度把全國劃分成6、7、8、9度四個區域,烈度越高對抗震設防的要求就越高,房屋需要抵抗的水平力也就越大。

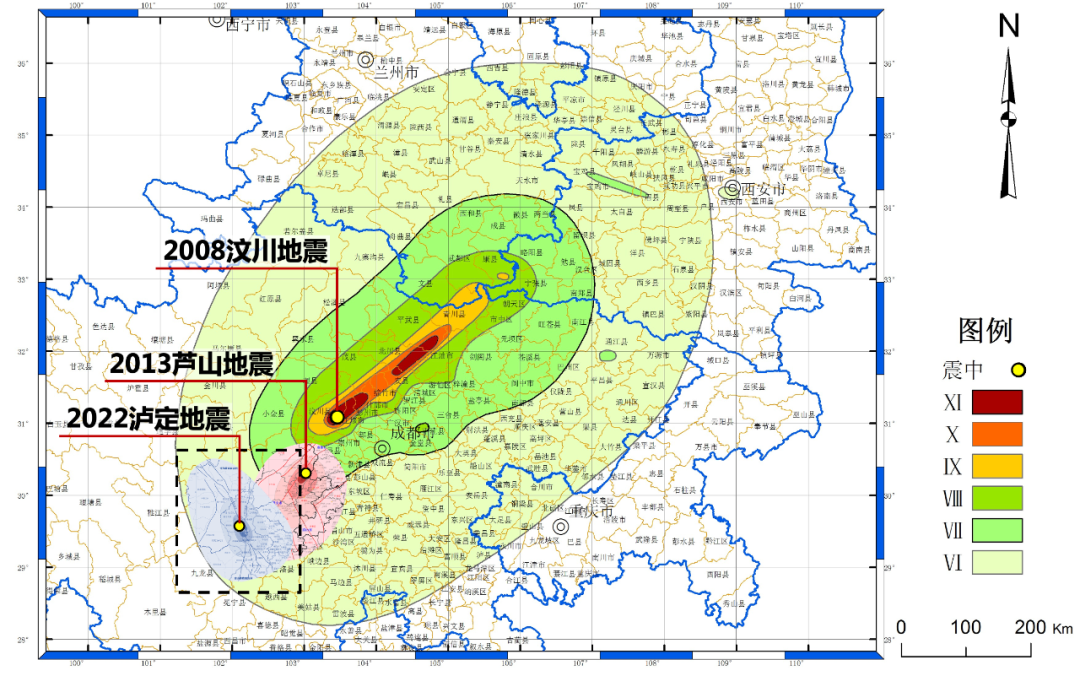

大家注意這里使用的是“度”,而不是“級”。有一些宣傳說某某建筑可以抗8級地震,實際上是不科學的,建筑抗震并沒有按地震震級來設防的。這是我國2016年開始實施的第五代地震動參數區劃圖,圖上用不同的顏色表示不同的烈度區,顏色越深,抗震設防的要求就越高。我們通常把8度區和9度區叫作高烈度區。

在高烈度區內有兩座城區常住人口超過一千萬的超大城市,北京和天津。300多年前這里曾發生過一次八級左右的地震,叫三河平谷地震。還有一座超500萬人的特大城市,也就是我的家鄉西安, 400多年前在這附近也發生過一次8級地震,華縣大地震。除此之外,在高烈度區內還有三座超300萬人的Ⅰ型大城市,包括烏魯木齊、太原,以及我們現在所在的昆明,所以我們錄制演講的這個房子應該是按八度設防的。這樣看來好像建筑抗震也沒什么難的,每個地方設防烈度的高低都是確定好的,不同烈度區對建筑的抗震能力的要求也是確定的。但其實這些都是我們人類,或者說我們工程師,根據自己對地震的理解做的一些一廂情愿的規定。現實中的地震幾乎每一次都是以一種我們想象不到的形式呈現在人們面前。所以一部抗震工程發展史,就是一部我們的認知不斷被地震災害刷新的歷史。就我個人而言,最痛的一次經歷就是2008年的汶川地震。

汶川地震中城鎮為什么會跪倒?

汶川地震發生時我正在清華大學讀博,我們課題組的一個主要研究方向就是鋼筋混凝土結構的抗震。從唐山地震到汶川地震過了30多年,在這期間我國的建筑抗震設計規范經歷了三版更新。對于混凝土結構,在鋼筋尺寸、材料的強度上有各種各樣的規定,目的是希望保證它在地震中不會出現這樣的破壞。當我們都以為已經為下一次大地震做好準備的時候,汶川地震用一種非常殘忍的方式把我們拽回了現實。汶川地震中有大量的混凝土結構發生了倒塌,其中最重要的也是最普遍的一種破壞形式就是像這樣的薄弱層倒塌。遠看房子還挺好的,但是走近一看才發現,它們都是“跪著”的,底層已經沒有了,被壓扁了。地震喜歡攻擊結構最薄弱的部位,往往薄弱層已經完全垮塌了,其他樓層還基本完好,相當于這個結構沒有像一個團隊、一個整體一樣一起來抵抗地震。

之所以說汶川地震刷新了我對地震的認知,是因為我們在課本里學到,在框架結構中,柱子是貫穿結構全高的構件,在地震中可以協調各個樓層的水平變形。所以柱子實際上是防止薄弱層倒塌的一個非常重要的,甚至是唯一的防線。因此人們就設想,如果地震比較大,破壞不可避免的話,那么最好讓破壞發生在梁上,比如像這個圖里畫的發生在梁的端部,而不要發生在柱子上,因為梁的破壞不會引起結構整體倒塌。這就是上個世紀八九十年代,新西蘭學者提出的“強柱弱梁”的抗震設計理念。這個理念被全世界主要的抗震國家采納,包括我國。所以我們上學時教科書是這樣寫的,老師上課也是這樣講的。這使我們對此深信不疑,覺得只要實現強柱弱梁,框架結構就不會出現薄弱層倒塌。但是實際上呢?美好的理想撞上了殘酷的現實。我和我的老師以及很多同行們,在汶川地震現場的廢墟里,沒有看到一棟混凝土框架結構真正實現了強柱弱梁,不是發生了薄弱層倒塌,就是破壞部位發生在了柱端,而不是梁端。到底哪里出了問題?汶川地震半年以后,我們發表了一篇文章,細數了強柱弱梁無法實現的八大原因。當然具體說起來就比較復雜了。總而言之,框架結構在地震中要面對非常多的不確定性,地震是不確定的,結構在遭受地震時的狀態也是不確定的。在這種情況下,想實現強柱弱梁幾乎是一個不可能完成的任務。汶川地震半年后,我第一次東渡日本求學,因為日本是世界上抗震工程最發達的國家。到東京后我就迫不及待地向我在日本的合作導師,東京工業大學的和田章教授,匯報了我們在汶川地震中看到的震害,以及我們的困惑和思考。實際上這不是中國特有的問題,而是一個全世界的普遍問題。框架結構發生中間薄弱層破壞的最典型案例,就是1995年阪神地震中日本神戶市市政廳的倒塌。

【1995年阪神地震后的神戶市政廳,拍攝:和田章(Akira Wada)】

和田先生跟我說,我們也一直在思考怎樣避免薄弱層倒塌,最近我有一個新的想法可能可以解決這個問題,你要不要研究研究?這就是根據和田先生的新想法,2011年加固改造完成的東京工業大學的一棟教學樓。在這個樓的立面上,有幾片簡潔有力的清水混凝土墻貫穿結構全部,我們把它們叫作搖擺墻。

【東京工業大學G3教學樓,拍攝:小野口弘美(Hiromi Onoguchi)】

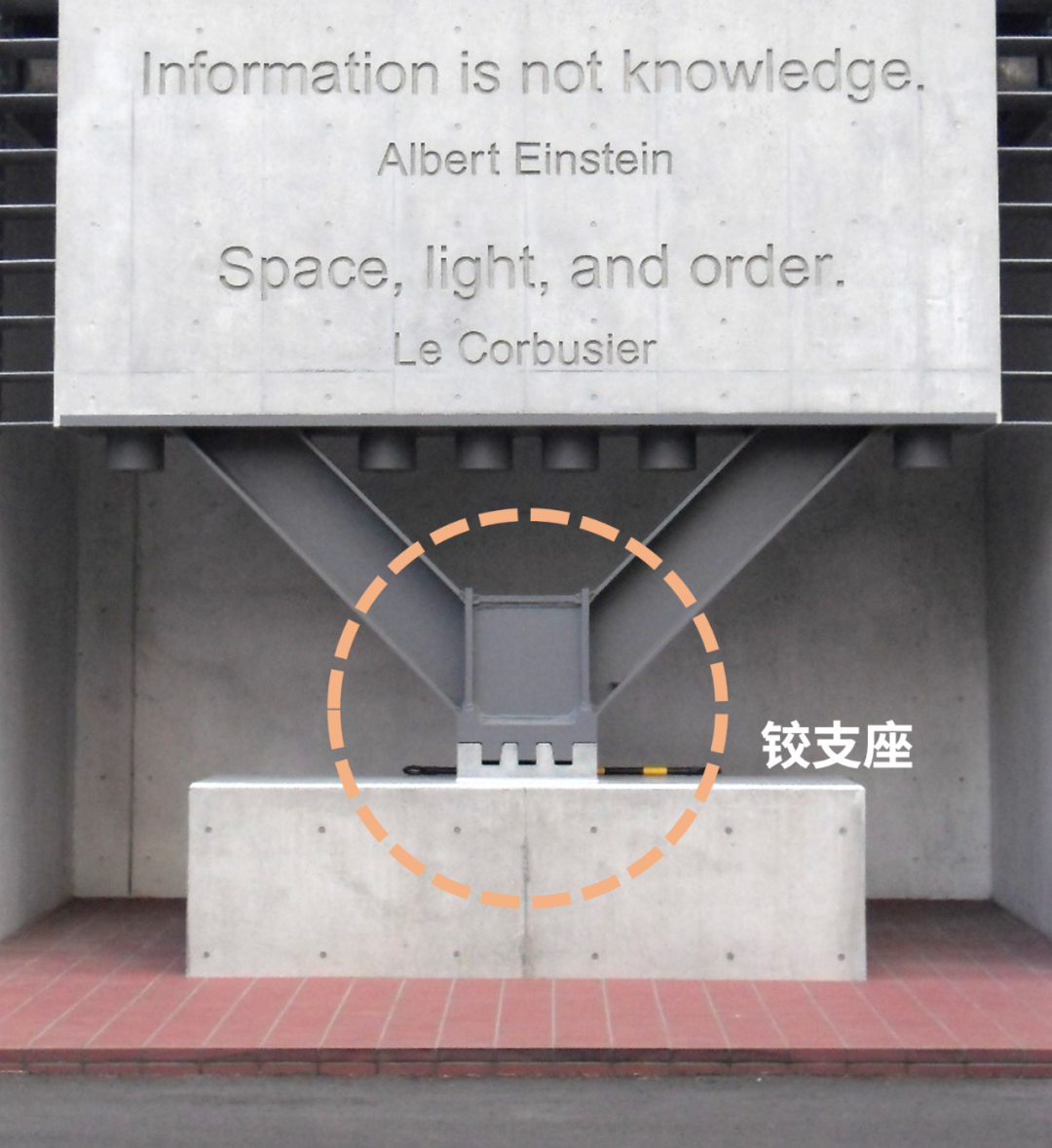

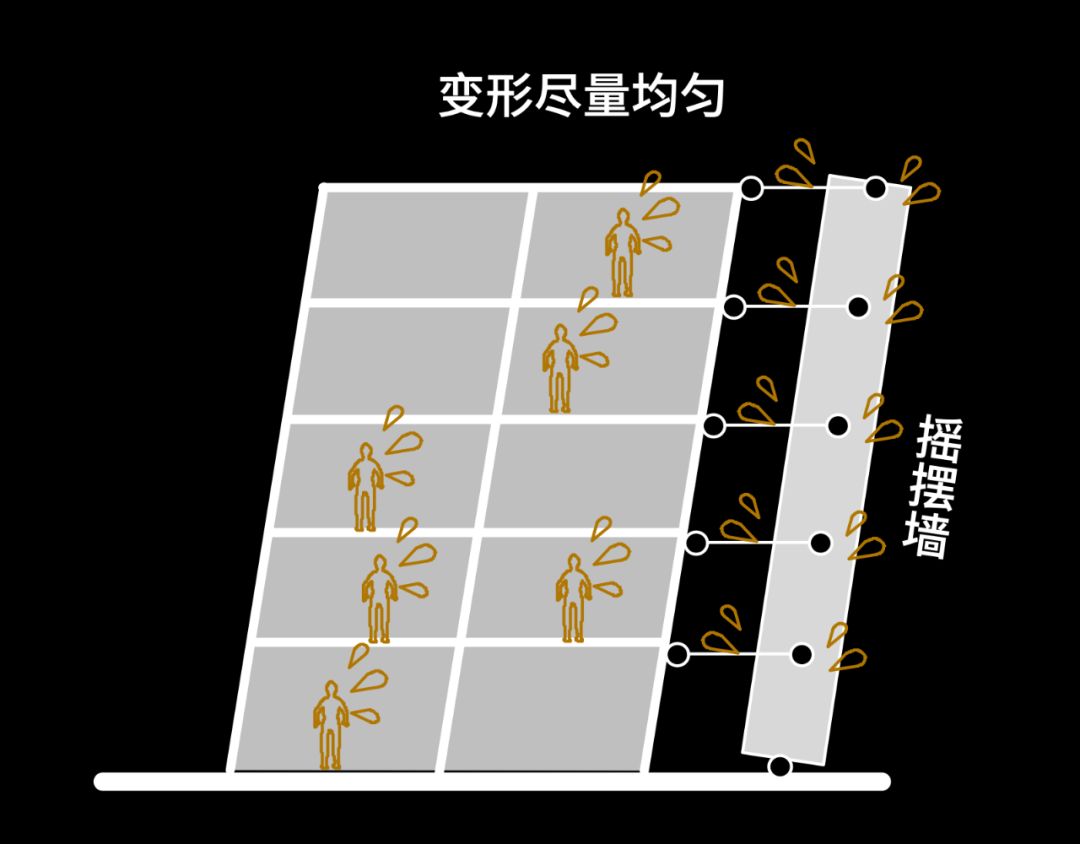

請大家注意這個細部,這個混凝土墻沒有結結實實地坐落在基礎上,而是通過一個看似很纖細的鉸支座與基礎連接,墻體可以繞著鉸支座轉動。在地震作用下它們可以隨著建筑一起左右搖擺,所以叫搖擺墻。這是世界上第一棟采用搖擺墻的現代高層建筑,我也非常有幸地因為對這個問題的關注,參與了這棟建筑的抗震分析。搖擺墻起到了什么作用呢?在這個框架里,搖擺墻的主要功能不是直接去對抗地震,而是像一個組織核心一樣協調各個樓層的水平變形,使結構形成一個整體,團結一致地對抗地震。

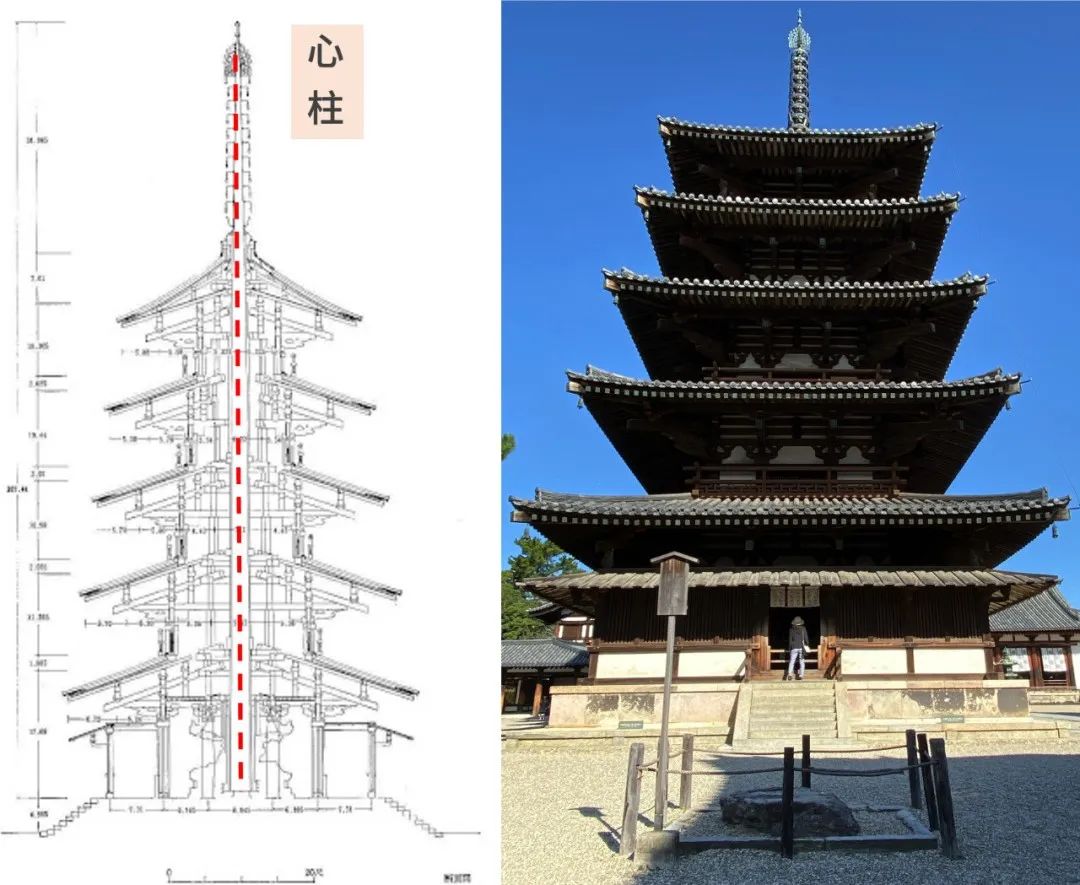

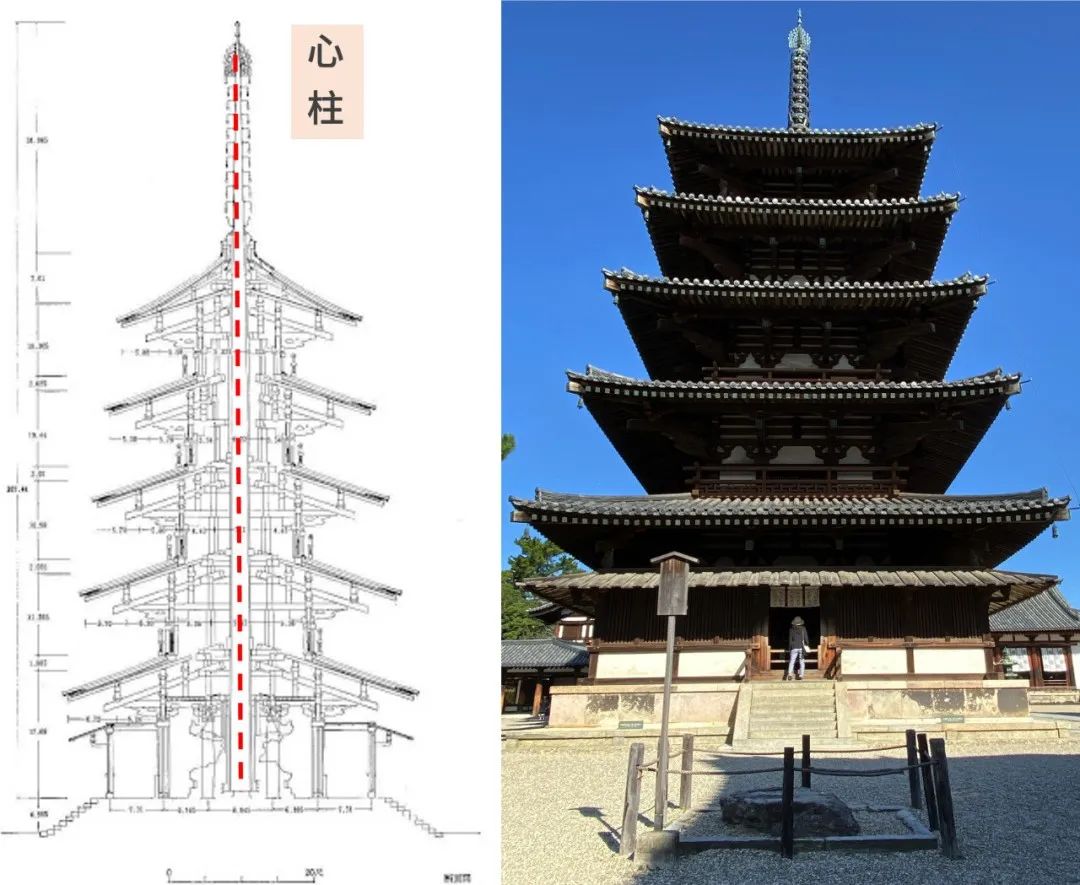

剛才我說了在強柱弱梁的設計中,一根根纖細的柱子是防止出現薄弱層破壞的最重要甚至是唯一的防線,但這些柱子比較分散。搖擺墻相當于將一根根筷子捆成一捆,這樣就不容易被折斷了,所以它是用一種更加強有力的,甚至有點簡單粗暴的方式來對抗地震的破壞。和田先生跟我們說,搖擺墻的靈感來自日本寺廟里的五重塔。大家如果去日本旅游過的話,肯定見過這種五重塔。這是法隆寺五重塔,塔的中間有一根非常結實、粗壯的心柱,從底到頂貫穿全高。

和田先生還說,這種結構形式最早是從中國傳到日本的。當時我不相信,因為古建筑我也了解一些,中國現存的古塔,包括現存最早的應縣木塔里都是沒有心柱的。我們的古塔中間不可能有一根大柱子,因為一般那里安放著佛像。后來無意中我發現了一個資料,這是北魏時期洛陽永寧寺里九層方塔的復原圖,在一層到七層的中間還真有一根心柱。看來和田先生作為一個日本人對中國古建筑的了解比我還多,他說的沒錯,心柱果然起源于中國。我們也很高興地看到我們開創的搖擺墻理念,在大洋彼岸同樣地震多發的加州也得到了一些應用。這是舊金山市的一棟鋼結構的高層建筑,在中間的混凝土核心筒的底部也設置了一個鉸支座。 【Janhunen et al (2013) Tipping Structural Engineers】2012年底我回國參加工作,也把我們很得意的搖擺墻帶回到了國內。但那時很多工程師接受不了,大家覺得這個厚重的混凝土墻落在地上更結實一些,中間隔著一個纖細的鉸支座感覺不太牢靠。但是慢慢地有更多的學者來研究這種新型的結構體系。最近同濟大學的呂西林老師的團隊把搖擺墻應用在了浙江嘉興的一棟高層建筑中,做了一個很好的示范。據我所知,這也是我國第二棟采用搖擺墻的建筑。從這個過程中大家也可以看到,一個新的技術從最初的想法到被人理解和接受,再到實際應用,其實是一個挺困難的過程,需要很長的時間。因為深受和田先生的影響,2014年我決定把他的一本書《建筑結構損傷控制設計》翻譯成中文,向中國的學者和工程師介紹地震損傷控制這樣一個抗震設計理念。這種控制一定不是最優控制,因為建筑抗震面臨的不確定性實在太大了。我們不知道什么時候會發生地震,也不知道會發生多大的地震,不知道地震引起的地面振動會有什么特性,當然更不可能控制地震。我們控制不了地震,但是可以控制房子。從這個角度來看,搖擺墻做的事就是通過一種強有力的控制,使建筑在地震中的變形在各個樓層之間盡量均勻分布,并且不管來什么樣的地震,這個變形分布都差不多。【創意:小野口弘美(Hiromi Onoguchi)】還有沒有其他的可能性?比如,我們推到另一個極端,能不能讓變形盡量地集中呢?其實比搖擺墻結構出現得更早,并且已經大量應用的隔震建筑就是這樣做的。

【創意:小野口弘美(Hiromi Onoguchi)】

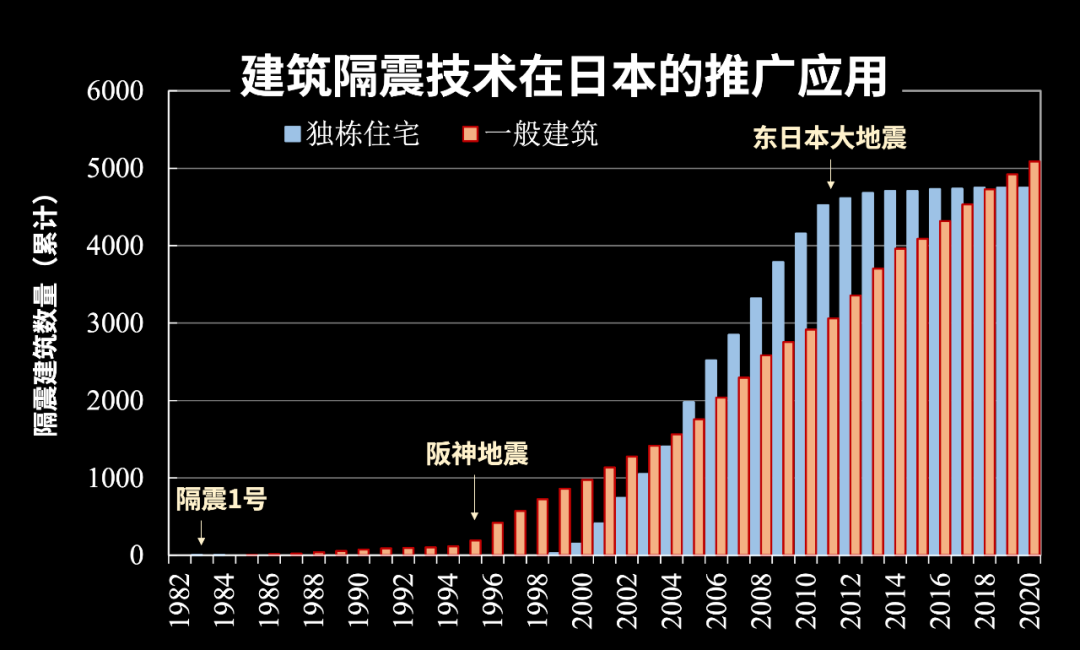

2018年,汶川地震10周年的時候,我們出版了一本地震科普繪本《震振震》。在小讀者見面會上,有一個非常可愛的小女孩發明了一種隔震,把房子用氣球吊起來飄在空中,這樣房子就跟地面隔開,不會受地震影響了。她想得非常周到,在房子的下面還墜了一個很大的球,旁邊寫了一個“沉”字,把房子拽住這樣就不會被風吹走。現實中的隔震是怎么做的呢?通常是在建筑的底部,比如在地下室和基礎之間的每一根柱子下面,放置這樣的疊層橡膠支座。這個支座很柔軟,在水平方向可以發生很大的變形。這樣做實際上就是在建筑底部人為地設置了一個柔軟的隔震層,但這個隔震層只能在水平方向柔軟,豎向不能柔軟,不然就像把房子放在一個救生氣墊上一樣,即使不地震房子也會晃來晃去。那么問題來了,怎樣讓一塊橡膠在水平方向柔軟,但是豎向又很堅硬呢?隔震支座外表上看是一坨橡膠,里邊則大有玄機,它是由一層薄薄的橡膠、一層薄薄的鋼板這樣一層一層疊合起來的,所以叫疊層橡膠隔震支座。這是什么意思呢?因為每一層橡膠都很薄,它的側向變形會受到鋼板強有力的約束。所以豎向壓它的時候,它不會像一整塊橡膠一樣鼓出一個大包來,這樣在豎向上就實現了很大的剛度。在隔震層里還有一些消能構件,幫助耗散地震輸入的能量,控制隔震層的位移。最常見的就像圖里顯示的,橡膠支座中間有一根鉛棒,我們叫它鉛芯,利用鉛這種金屬的塑性變形來耗散地震能量,這種支座也叫鉛芯橡膠支座。隔震建筑里另一種常用的消能器叫黏滯阻尼器,在隔震層里像這樣水平安裝,它其實就是一個內部充滿了黏滯液體的活塞機構。這個東西看似很陌生,實際上大家日常生活中都有。比如我們的衣柜、櫥柜,還有轎車后備廂的廂蓋,在關上時都會有一個消能元件來起一些緩沖作用,讓它不要“啪”地一下,而是慢慢地關上。它們原理差不多,只不過建筑中用的阻尼器體量要大很多。很多人可能是第一次聽說隔震,會覺得它離我們很遙遠。2008年之前確實如此,但現在已經很不一樣了。有必要讓大家了解一下隔震目前在中國的發展狀況,很可能某一天你所處的建筑就會是一棟隔震建筑。我們先來看看隔震技術在日本的發展情況。1983年,正好是我出生那一年,日本建成了全世界第一棟采用橡膠支座的隔震建筑,他們很驕傲,叫它隔震一號。但在此后的十幾年間,隔震建筑的增長非常緩慢,直到1995年的阪神地震。阪神地震中有一棟采用隔震技術的郵政大樓表現非常好,從那個時候開始,隔震技術的優越性才得到了公眾的熟知。

【數據來源:日本隔震協會】

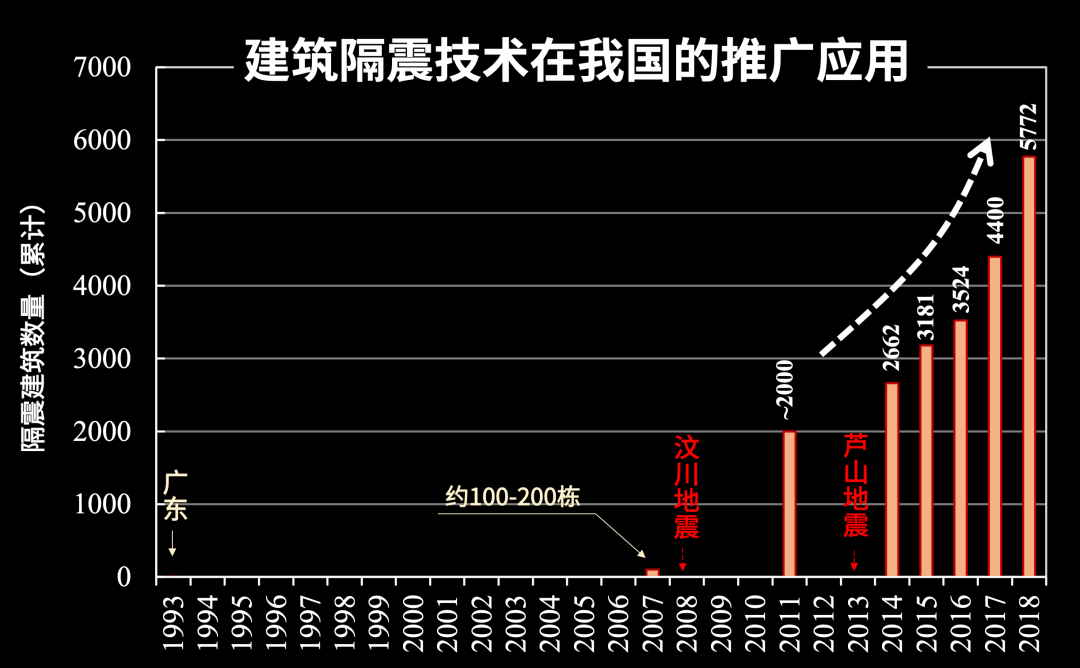

大家可以看到,1995年以后日本隔震建筑的數量直線上升,到2020年已經超過了5000棟,其中還不包括圖中藍線所示的比較小規模的獨棟隔震住宅。我們國家第一棟隔震建筑1993年在廣東建成,非常類似,在此后的十幾年中推廣起來也是困難重重。到2007年,這么大一個國家全國只有大約100-200棟隔震建筑。在我國發揮了阪神地震那樣的作用的,是2008年的汶川地震。汶川地震后僅三年,這個數字就翻了十幾倍,現在還在繼續增長。

【數據來源:北京建筑大學曾德民, 中國勘察設計協會抗震防災分會】

到2018年,保守估計我國至少有5772棟隔震建筑,實際數字可能遠高于此。現在我們業內普遍相信,在總數上我們已經超越了日本,成為世界第一隔震大國。在隔震建筑發展的驅動力上,我們與日本有一些差別。日本主要受市場驅動,我國隔震建筑的建設在很大程度上是各級政府,特別是一些地震多發省份的地方政府在推動,他們扮演了非常關鍵的角色。這一點從這些隔震建筑的地域分布上也可見一斑。剛才說的5000多棟隔震建筑中有71%在云南,遠遠多于同樣地震多發的四川。

云南2018年有4000多棟隔震建筑,同一年日本也有4000多棟隔震建筑,這是拿省跟國比,不太公平。但是比較巧的是,云南省的面積跟日本的國土面積差不多,平均下來,云南省隔震建筑的密度和日本也沒差多少。日本有1.3億人口,云南只有不到5000萬人口,所以云南人均占有的隔震建筑數量遠高于日本。從這個角度來說,云南的隔震建筑真是“富”可敵國,在準備這個演講之前我都沒有想到。

蘆山地震:

我國隔震建筑第一次經受考驗

雖然云南擁有我國最多的隔震建筑,但隔震建筑第一次經歷強烈地震的考驗并不是在云南,而是在同樣地震多發的四川。2013年,四川省雅安市的蘆山縣發生了一次7.0級的地震,這次地震的影響區位于2008年汶川地震災區的西南角。

【來源:中國地震局】

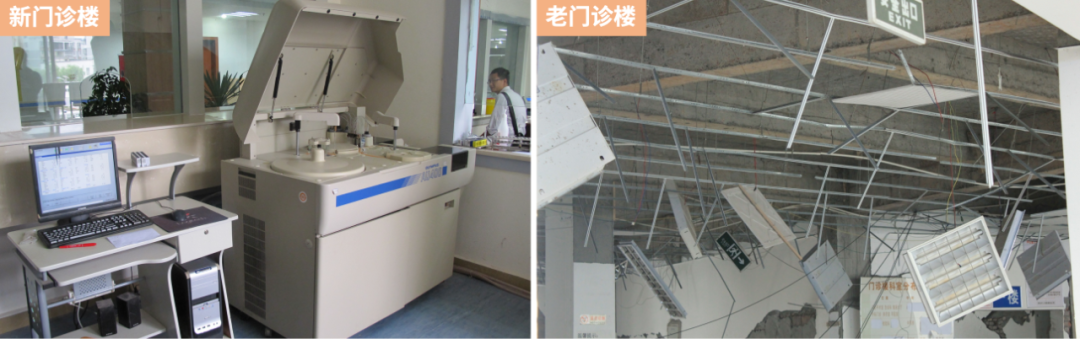

兩次地震時隔5年,當地很多建筑在汶川地震后做過抗震加固,也有很多新建的建筑,其中就包括蘆山縣人民醫院的新門診大樓。這是一棟隔震建筑,它在蘆山地震后被網友們親切地稱為“樓堅強”。為什么呢?主要是因為它有一個好隊友,跟它緊鄰的老門診樓破壞得比較嚴重。兩相對比,新門診樓破壞很輕,很快就恢復了正常使用,發揮了比較關鍵的震后應急救治的作用。

這里有一個很重要的概念“正常使用”。我們國家幾十年來的抗震設防標準一直是“小震不壞,中震可修,大震不倒”,不管是可修還是不倒其實都不能正常使用了。從城市防災的角度出發,我們現在對醫院、學校、應急中心等功能比較關鍵的建筑,提出了一個更高的抗震性能需求,“中震正常使用”。那么怎樣才能保證呢?我們看一下對比,新門診大樓在震后之所以能正常使用,除了主體結構沒有破壞之外,更重要的是它的非結構構件,就是門、窗、吊頂、管線、醫療設備等也沒有太大的破壞。其實老門診樓的結構問題也不太大,它之所以被比下去了,主要是因為非結構構件損壞太嚴重了。蘆山地震發生在上午8點,當時我剛起床,我們下午5點半就抵達了成都,準備進入災區。我們在災區看到的一個普遍現象是,很多樓從外觀上看一點問題都沒有,但是所有的應急工作都是在室外臨時搭建的帳篷里開展的。如果說汶川地震后那些遠看完好的建筑實際上是跪著的,那么蘆山地震中這些結構完好的建筑就是遭受了嚴重的內傷。比如非承重的砌體填充墻發生了嚴重破壞、吊頂大面積墜落、管線破損導致沒有上下水,還有通訊設備損壞。

【滑動查看蘆山地震中的非結構破壞】

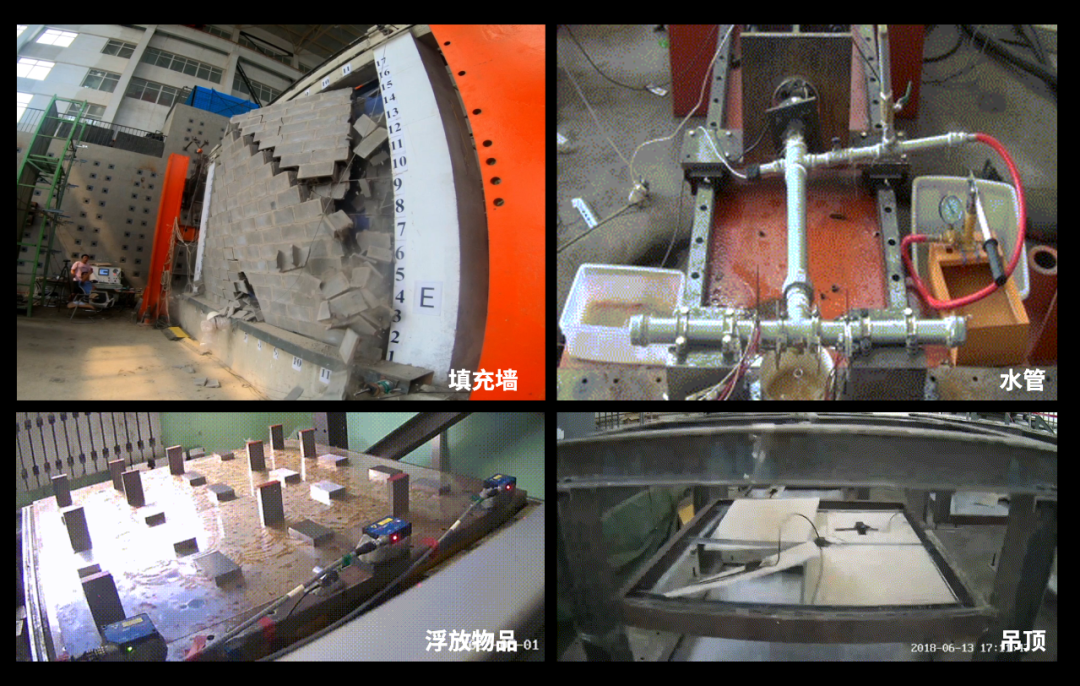

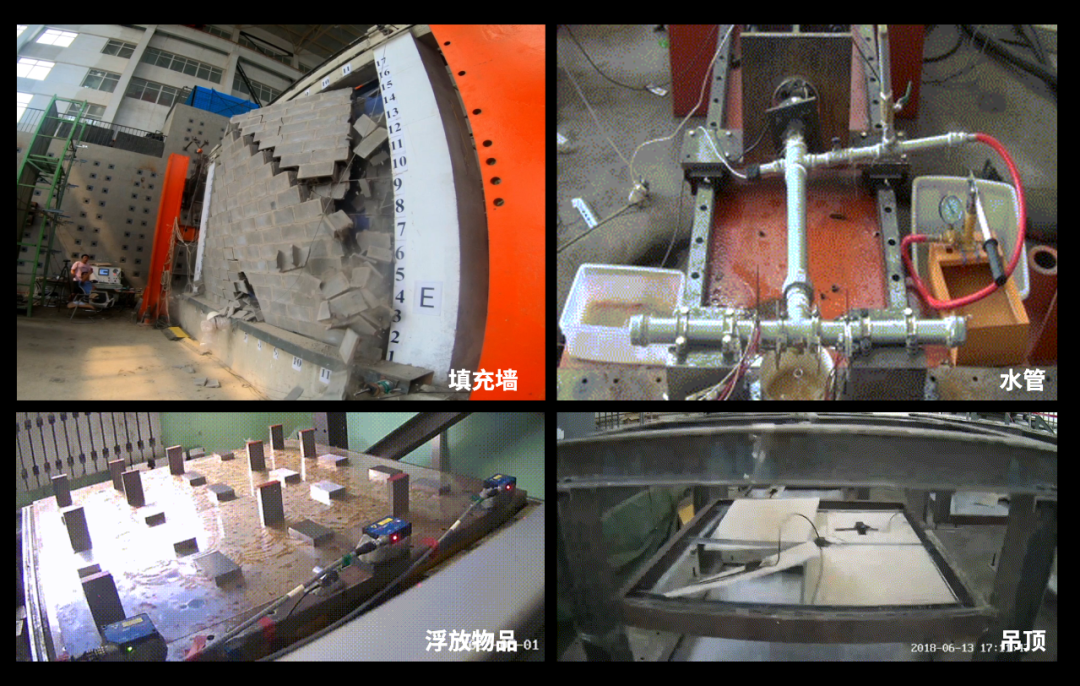

從這里可以看到,我們要保證一個建筑的正常使用,光看結構是不夠的,還需要考慮非結構破壞。那么怎樣保證非結構構件在地震中的安全呢?一個非常直接的思路是,分門別類地把各種非結構構件的抗震性能都搞得很好。這幾年我們做了很多實驗,有填充墻的實驗、水管的實驗、吊頂的實驗,還有室內物品的實驗,我們發現非結構構件太復雜了,種類繁多、動力特性復雜,損傷機制更是千差萬別。

更重要的是,非結構構件的布置非常靈活,而且不受結構工程師的控制,不需要有圖紙,也不需要審核。所以想要分門別類地提高非結構構件的抗震性能,看起來簡單,實際上卻是一件非常困難的事。那么還有沒有別的辦法呢?先看兩段視頻。我們在實驗室里的振動臺上,模擬了一棟普通多層建筑里一個真實大小的房間的地震反應。大家可以看到在劇烈晃動下,吊頂大面積墜落、桌椅移位、柜子也倒掉了。

【非隔震 PGA=0.3g 周期1秒;曲哲研究室試驗視頻(A test video @qLab) 】

再看下一段視頻,同樣是這個房間,同樣的地震,唯一不同的是這次我們對這棟建筑采用了隔震技術。這一次吊頂、桌子、椅子、書柜都沒有問題。

【隔震 PGA=0.3g 周期2.6秒;曲哲研究室試驗視頻(A test video @qLab)】

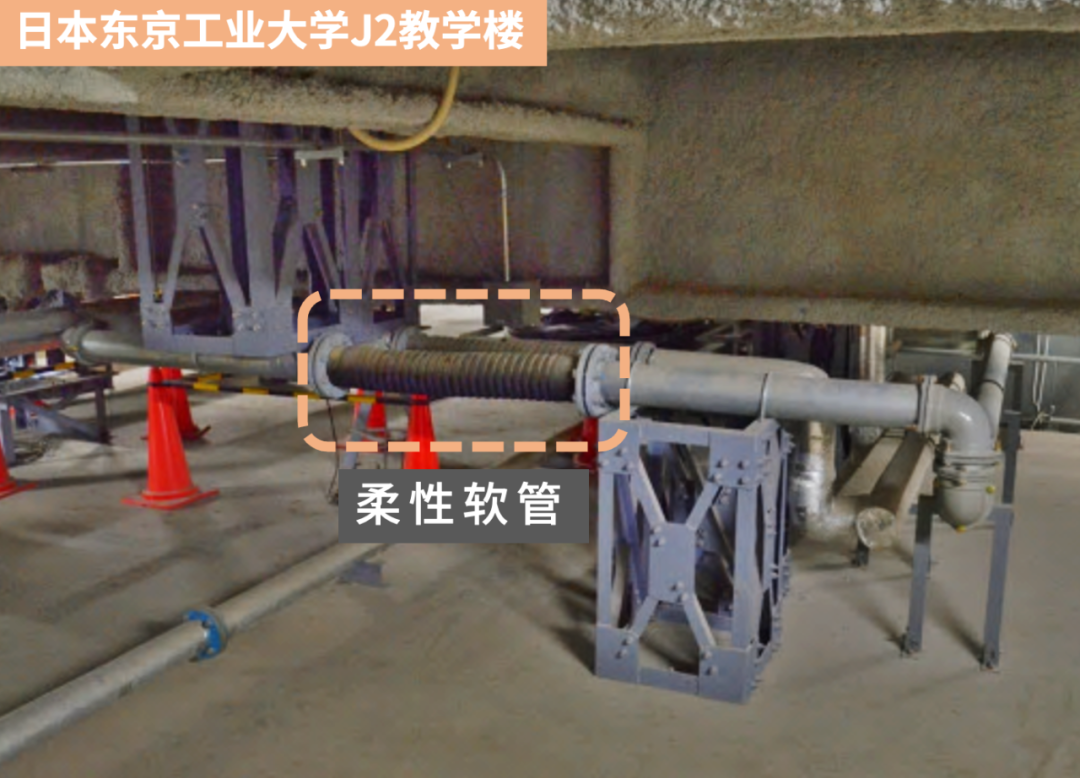

對比可以看出,跟非隔震結構劇烈的晃動相比,隔震建筑里的房間像海上的一艘船一樣晃來晃去,晃動的幅度很大,但節奏要慢很多。從結構動力學的角度來看,隔震層延長了結構的周期,減小了它的地震反應,既保護了上部結構,也保護了依附在結構上的各種非結構構件。我們現在回過頭來看,不管是搖擺墻還是隔震,都是希望用一種非常簡單明確的變形機制來對抗地震的不確定性,最簡單的控制目標最容易實現。但是隔震也不是萬能的,更大的挑戰來自理論和技術之外。兩個多月前在四川甘孜州的瀘定縣發生了一次6.8級的地震,震中離2013年蘆山地震的震中不遠,還是沒有逃出2008年汶川地震的影響范圍。如果說蘆山地震是我國隔震建筑第一次接受強烈地震的考驗,那么瀘定地震就是第二次。在瀘定地震中,隔震建筑既暴露出不少蘆山地震中已經出現的老問題,也暴露出更多新問題。這是瀘定震中附近的一棟學校建筑,是比剛才我們看到的蘆山人民醫院新門診樓還要恢宏的隔震建筑。我們剛才說了,隔震層在地震中預計要發生幾十厘米的水平位移。為了適應這個位移,需要在結構和周邊的場地之間設置一個隔震縫或隔震溝。這個縫很寬,比如這棟建筑的隔震縫有70厘米寬。為了防止人掉下去,上面要有一個蓋板。這個蓋板本來應該隨著上部結構一起運動,但是在這次地震中,這個蓋板在根部的地方與上部結構脫開了,并且殘留了一個20多厘米的縫隙。一方面這是一個意外的震害,也是我國隔震建筑的一個老問題,另一方面它也告訴我們這個隔震層在地震中至少運動了20多厘米。大家可以想象一下,一棟兩萬多噸的龐然大物在你面前發生20多厘米的水平搖晃,還是很壯觀的。這正是隔震的力量所在,把變形吸收在隔震層,讓它能夠保護上部結構。但是,如果隔震層附屬的非結構構件不能適應這么大的變形,那也會壞事。比如這棟建筑中穿越隔震層的三根供水管線全部破壞,一直在漏水,把隔震層都淹沒了。這也不是個新問題,2013年蘆山地震中也有同樣的隱患,當時只是僥幸沒有破壞。二者的共同點在于都沒有按規定采用柔性連接。按照要求,穿越隔震層的管線都要采用這樣的柔性軟管,來適應隔震層可能發生的巨大的水平變形。排水管也是一樣,蘆山地震中也有跡象,只不過當時的隔震層變形比較小而沒有破壞。

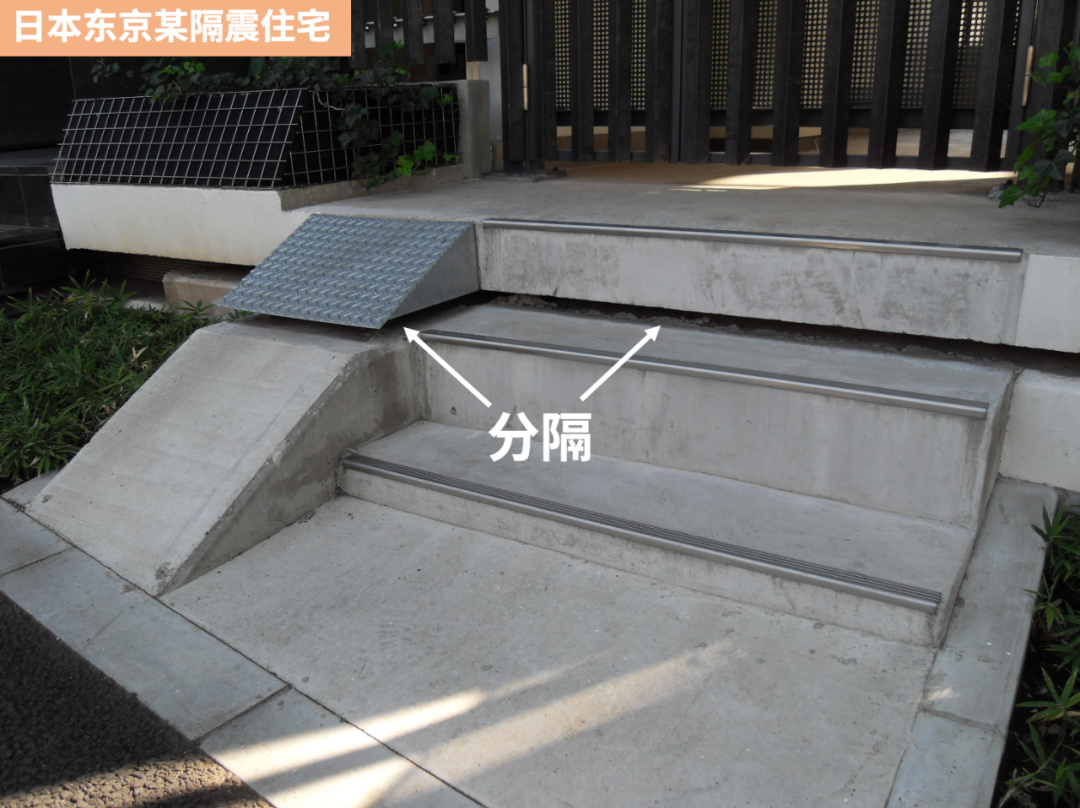

相比之下,日本隔震建筑里的隔離措施就要精致得多。即使是一個簡單的PVC下水管,也要在隔震縫的兩側做嚴格的物理分隔。樓梯也是,穿越隔震層的樓梯如果不做分隔處理的話,在地震中可能會阻礙隔震層的變形。當隔震層這個龐然大物想要運動的時候,樓梯首當其沖會被干掉。日本的隔震建筑精致到什么程度呢?不光樓梯要分開,樓梯旁邊那個推自行車的小斜坡都要分開。

我在東京生活的時候,離我的住所不遠有一個隔震建筑。我遛彎的時候偶然發現,入口旁邊自行車停放區的欄桿都考慮到了隔震層的水平位移而做了完全的分隔。也就是說他們要做到,在地震中自行車停放場的欄桿都不能壞。瀘定地震除了有這些蘆山地震中曾經暴露過但沒有引起足夠重視的問題之外,還有一些更嚴重的新問題。比如在剛才那棟恢宏的隔震建筑里,幾乎所有黏滯阻尼器都發生了不同程度的破壞。

在另一棟隔震建筑里,我們發現有多個橡膠隔震支座發生了整體斷裂。

據我所知,這也是我國大陸地區的隔震建筑中首次出現關鍵的結構構件,也就是隔震支座和阻尼器的破壞。這些破壞雖然沒有危及建筑的安全,但要恢復正常使用,必須更換這些支座和阻尼器。不但費時費力,還不可避免地會引發很多糾紛。2008年汶川地震以來,經歷了蘆山地震,再到今年的瀘定地震,我們國家的隔震實現了從少到多的蛻變。無論是看全國的總數,還是云南的人均數,我們都可以說是當之無愧的世界第一隔震大國。但是我們離隔震強國還有多遠?在瀘定地震后,震中附近僅有的兩棟隔震建筑全部因為各種各樣的隔震層破壞,無法正常使用,反倒是它們旁邊的普通非隔震建筑大多都還能正常使用。看到這樣的震害,對我來講真是百感交集。一個那么好的技術,在沒有推廣開的時候有沒有推廣的問題,推廣開了以后又有新的問題。前段時間,有一個朋友對行業現狀做了一個非常精辟的概括,他說:“市場需求太大,靈魂趕不上身體。”在經歷一次次地震災害的洗禮后,我們構思出各種各樣的新技術來對抗地震的不確定性時。與此同時,我們也不能忽視在技術推廣中另外一種很重要,甚至可能更重要的不確定性,就是人的不確定性,這無疑增大了建筑抗震的難度。最后衷心地希望我國的抗震技術不只有好看的皮囊,還能早日擁有精益求精的靈魂,在下一次大地震發生之前,能夠真正做到防震于未然。

(作者系中國地震局工程力學研究所研究員;來源:昆侖策網【授權】,轉編自“一席”)