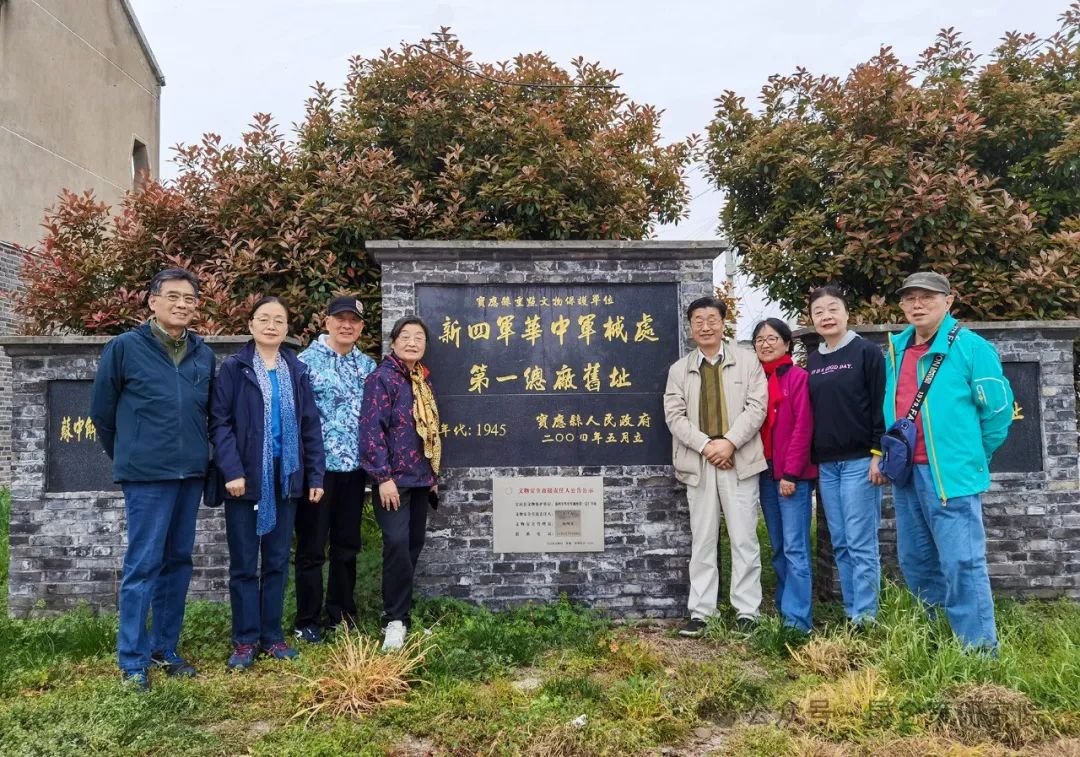

4月14日,在寶應新四軍研究會華兆昌、吳寶海兩位副會長的陪同下,我們姐弟兄妹四家上午參觀過曹甸鎮的蘇中公學故址》《蘇中公學紀念館》和西安豐鎮的《蘇中革命歷史紀念館》《蘇中區委黨校紀念館》,午飯后又直奔射陽湖鎮的油坊頭村。這也是我們尋訪的一個重點,這里承載著父親在新四軍的一段軍工生涯。

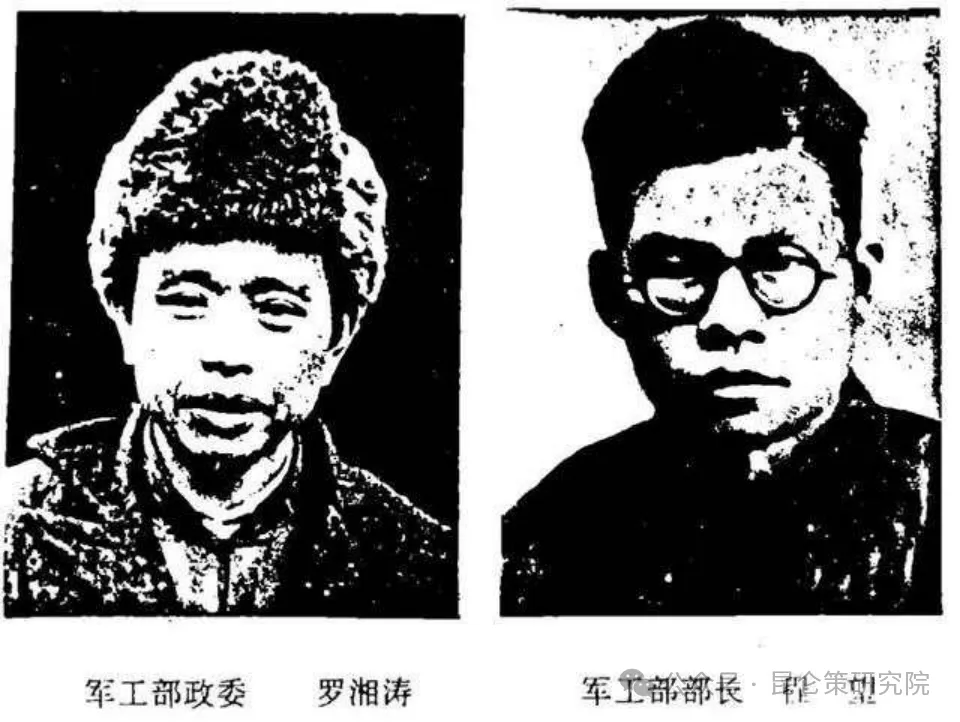

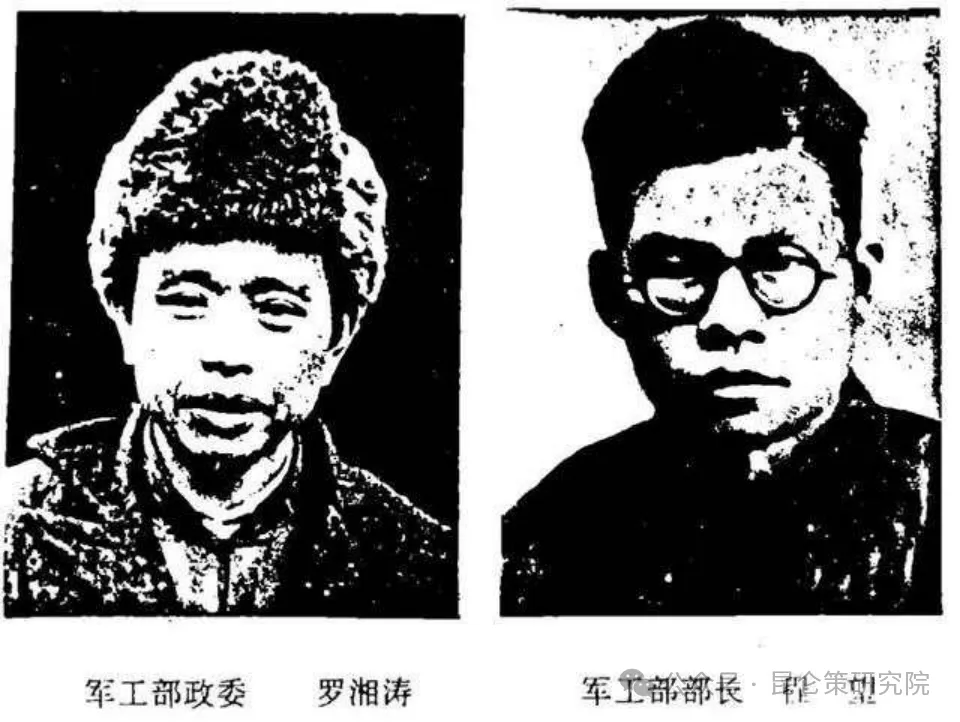

1945年5月,我們的父親奉命調離蘇中公學,到位于寶應射陽湖鎮林上莊的一師軍工部工作。據父親回憶,新四軍一師軍工部,基礎是原師供給部的一個30多人的修械所。成員中有蘇區時期的修槍工人,也有鄉鎮的手工業工匠,多數是從國民黨頑軍或起義部隊過來的修械工人。他們都有豐富的實踐經驗,用簡陋工具就能加工各種機步槍零件。1942年4月,一師軍工部在啟東海復鎮成立。1926年的老紅軍、原旅供給部老部長羅湘濤同志任政委,1938年入黨的大學生、廣東人程望同志任部長。

程望部長后來成為中國船舶工業的重要開創人之一。新中國成立后,他擔任中央人民政府重工業部船舶工業局局長。文革后曾任國家交通部副部長,中國船舶工業總公司副董事長、上海船舶工業公司董事長。

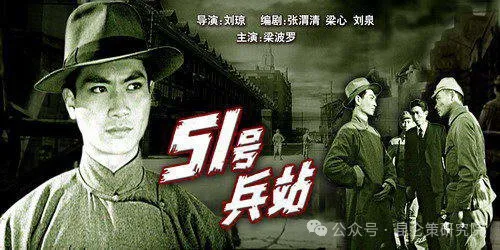

程望部長在他回憶一師軍工部工作的《崢嶸歲月》一文中談到,在自己到任之前,羅湘濤政委已著手為軍工生產做了準備。如派既有社會經驗、又有社會關系的老修械劉志祥同志回上海去,招收到10余名技術工人,加上原人數,使軍工部達40多人。后來,粟裕師長又專派一師后勤部軍需科長張渭清到上海為軍工部采購,要程望部長開出貨單。這個張渭清,其實就是電影《51號兵站》的主角“小老大”梁洪的原型,影片中不少情節都是他的親身經歷。1943年,張渭清奉粟師長指令到上海建立秘密兵站,采辦制炮所需的無縫鋼管,以及無線電器材、印刷器材、西藥、油墨等戰略物資。1944年,他采辦了一批無縫鋼管,并通過江南造船廠的地下黨員協助加工了一批迫擊炮筒和炮座等10多噸物資,偽裝出口,買通關節,緊急運往蘇中根據地。除了張渭清,新四軍的“小老大”還有很多,他們都曾以不同的身份潛入上海、鎮江、揚州等地,運用各種社會關系與敵人巧妙周旋,采購大批鋼材、五金、化工原料以及機床設備,收羅技術人員,為新四軍的軍工建設做出突出貢獻。

【這是文革后的張渭清夫婦】

粟裕師長明確交待:師軍工部主要任務是制造各旅不能制造的迫擊炮彈,修理技術要求高的槍支和火炮,以及制造小迫擊炮;至于制造地雷、手榴彈、刺刀、復裝子彈和一般修械等任務由各旅的軍工部門承擔。專責分工,對工作促進很大。起初,為應對日偽軍頻繁的“掃蕩”“清鄉”,軍工部不斷轉移,只能修理槍支,堅持小量生產手榴彈,但在擴充人員、鞏固隊伍、收集軍工器材、維修機床設備等方面,做了大量工作。特別是粟師長派出以張渭清同志為組長的上海地下采辦組,通過各種社會關系,與敵人斗智斗勇,克服重重困難,先后從上海運回蘇中根據地機器設備和軍用物資達130余木船,其中有各種機床20余臺,制造迫擊炮的無縫鋼管450多米,迫擊炮悶頭400余只,還有各種五金化工材料。他們還在上海機械廠、船廠的地下黨組織幫助下,先后分批動員120多名有經驗的技工到蘇中根據地來,壯大了軍工隊伍。1944年6月,師軍工部奉命全部轉移到寶應縣四面環水的林上莊。組織生產52毫米和73毫米兩種迫擊炮,9月試制成功,正式投入生產。10月,勝利完成340多門迫擊炮制造任務,并試制了八二迫擊炮彈。到12月生產出萬余發炮彈,供粟裕司令率部南下浙西開辟新區。1945年1月,繼續突擊生產八二迫擊炮彈6000發。當要運出林上莊水道時,工人同志們個個抱著八二彈,跳著秧歌舞,裝上船只,快樂得無法形容。

【新四軍一師軍工部部分領導人和產品,左起:張云白、吳同興、劉志祥、羅湘濤(軍工部政委)、李白濤、黃德行、程宗浩、張超、許斌(軍工一總廠廠長)、徐健】

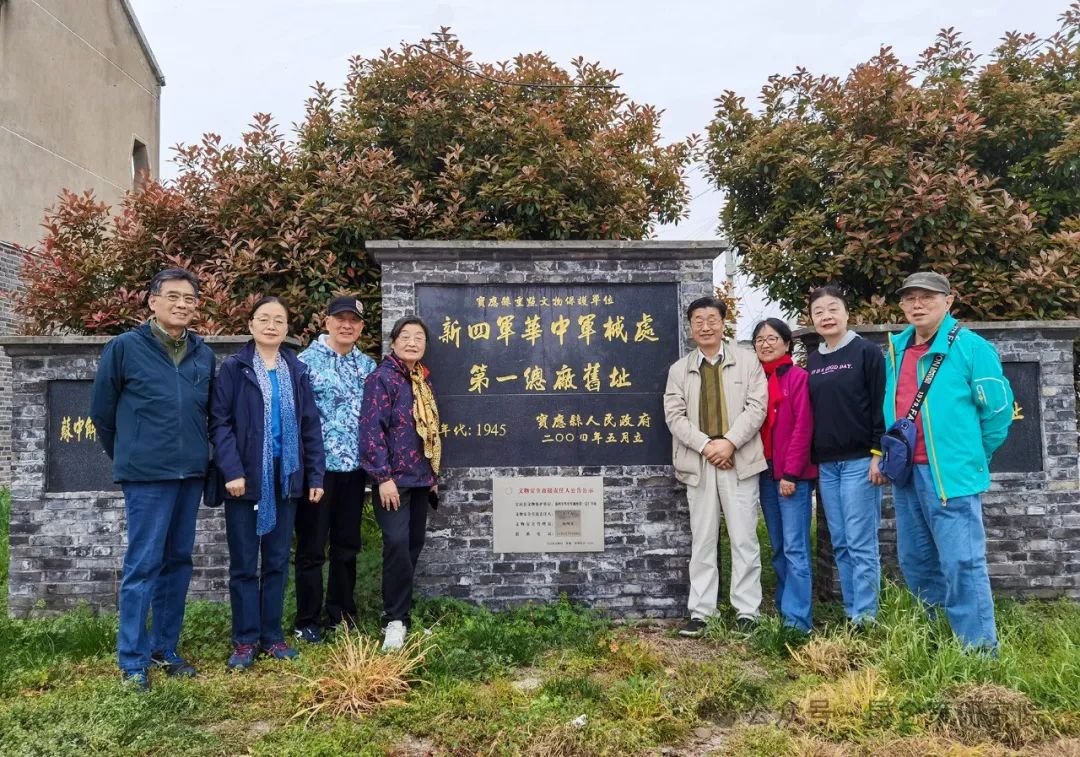

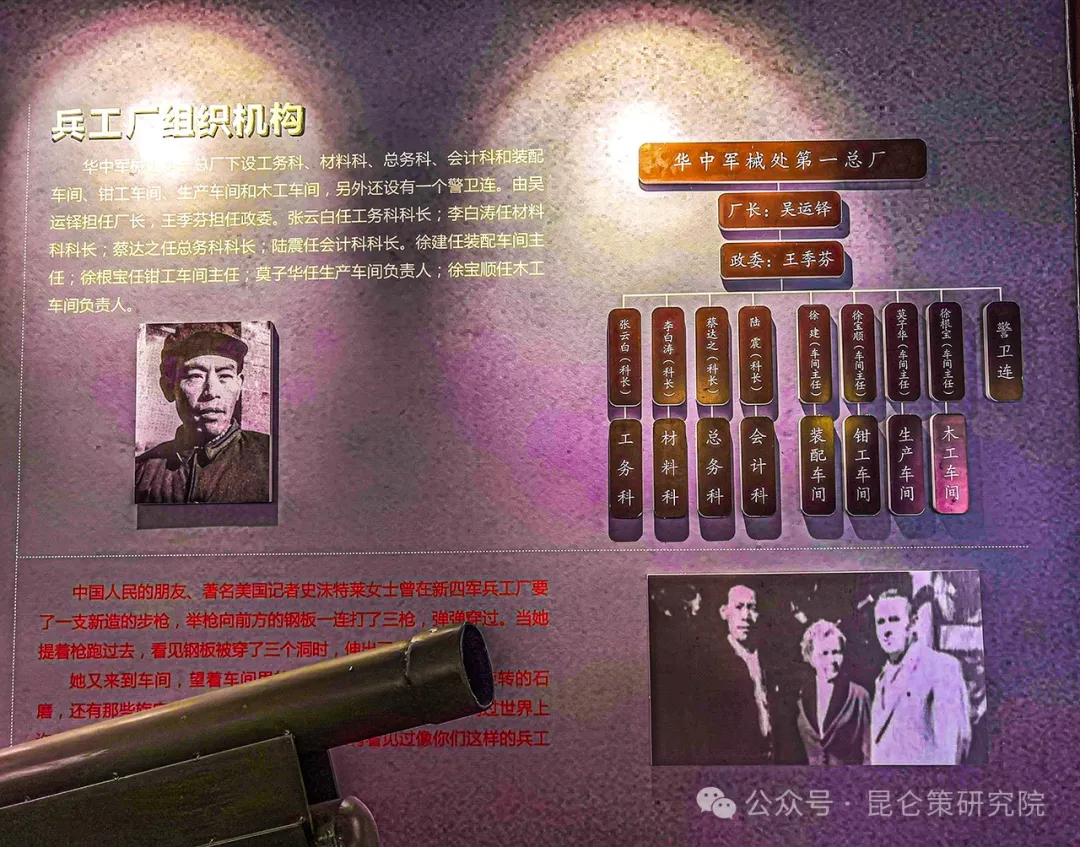

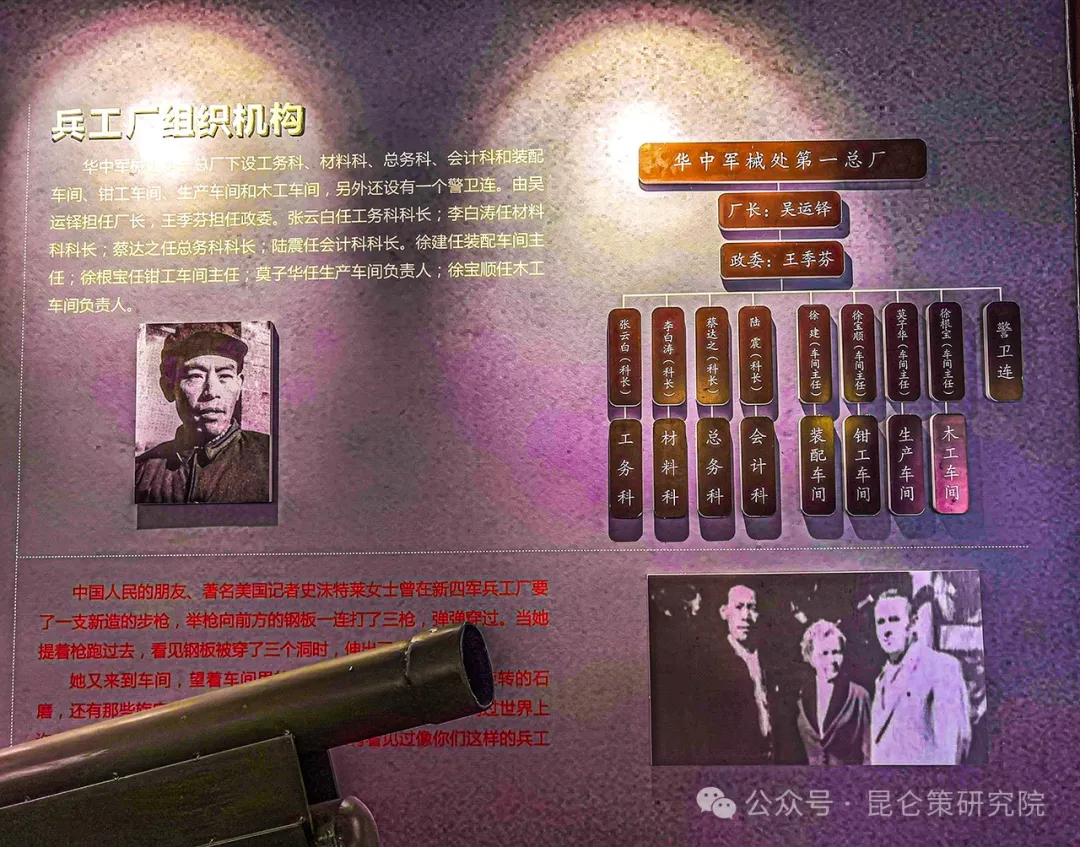

1945年10月至第二年春節前,一師軍工部搬遷到射陽湖鎮的油坊頭,改編為新四軍華中軍區軍工部第一總廠。據父親的回憶錄記載,華中軍區軍工部第一總廠的首任廠長是許斌,政委王季芬,教導員趙穎萍,他自己是政治指導員兼中心黨支部書記。因為林上莊沒有保留軍工部舊址,于是我們只有到油坊頭村尋故了。

來到油坊頭,看到新四軍華中軍區軍工部第一總廠舊址的碑牌,大家激動不已,興奮留影。前邊就是軍工一總廠紀念館的標牌,怎么寫的是吳運鐸的名字?

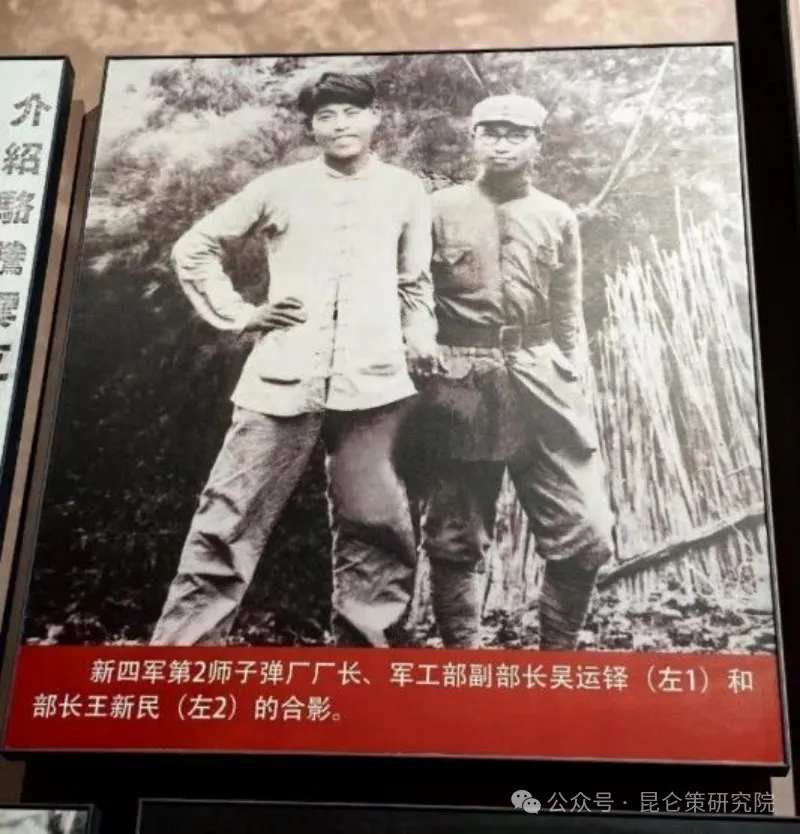

吳運鐸可是大名鼎鼎的英雄人物!我們從小就讀過兩本書,一本是奧斯特洛夫斯基的《鋼鐵是怎樣煉成的》,一本就是吳運鐸的《把一切獻給黨》。吳運鐸被譽為“中國的保爾·柯察金”,他在新四軍軍工生產和研制武器彈藥中,三次光榮負傷,左眼球被摘除,左手、右腿致殘,經過20余次手術,身上留有20多塊彈片沒有取出,仍以頑強毅力戰勝傷殘,堅持戰斗在生產第一線。第三次被炮彈炸傷后,他身邊的同事不幸被炸死,在救治過程中他忍著傷痛,還在用《鋼鐵是怎樣煉成的》主人公保爾·柯察金的故事鼓舞自己。我們曾多次問過爸爸,你和吳運鐸在一起工作過嗎?爸爸總說,我知道他,可是與他不是一個廠,他是二師的兵工廠,我們是一廠。經查,吳運鐸自己署名發表的回憶錄《新四軍的軍工生產》一文中,明確寫著:1941年“9月下旬......成立二師軍工部”,“軍工部下轄子彈、榴彈和修械三個廠,吳運鐸任子彈廠廠長”;“1943年8月,......重建了二師軍工部,部長王新民,副部長王文值,......吳運鐸任工務科科長”;“1945年9月......王文值任二師軍工部部長,吳運鐸任副部長”;“1945年12月,在淮安成立華中軍區軍工部,......原一師軍工部改為華中一總廠,廠長許斌,政委王季芬。”《人民兵工大事記》也記載:“1945年10月,新四軍華中軍區軍工部在蘇北淮安市成立,孫象涵任部長,羅龍生任政治委員,王新民、李仲麟任副部長,吳屏周任副政治委員。......第一師軍工部遷江蘇省寶應縣油坊頭,改編為華中軍區軍工部一廠,廠長許斌,政治委員王季芬,主要生產迫擊炮彈。”直到1947年7月,“新四軍第二師軍工部機關和第四廠人員轉移到蘇北淮陰縣,并入華中軍區軍工部”。

顯然,我們老爸的回憶是準確的。直到1947年7月之前,吳運鐸一直在新四軍二師軍工部工作,并未在一師軍工部為前身的華中軍區軍工部一總廠任職。

可是,油坊頭的華中軍區軍工一總廠紀念館為何有吳運鐸塑像,墻上還寫著吳運鐸是這個廠的首任廠長。這是怎么回事?

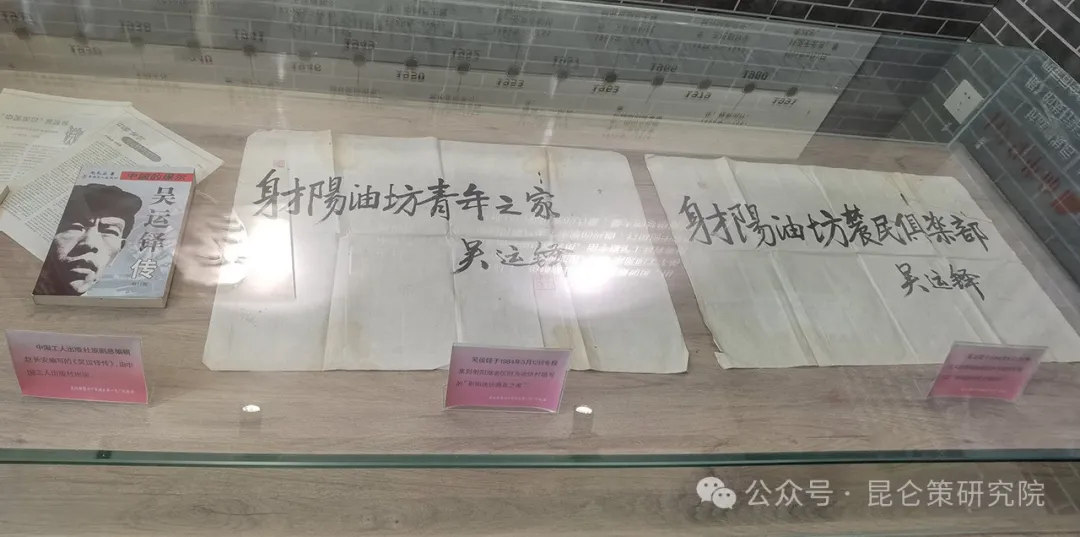

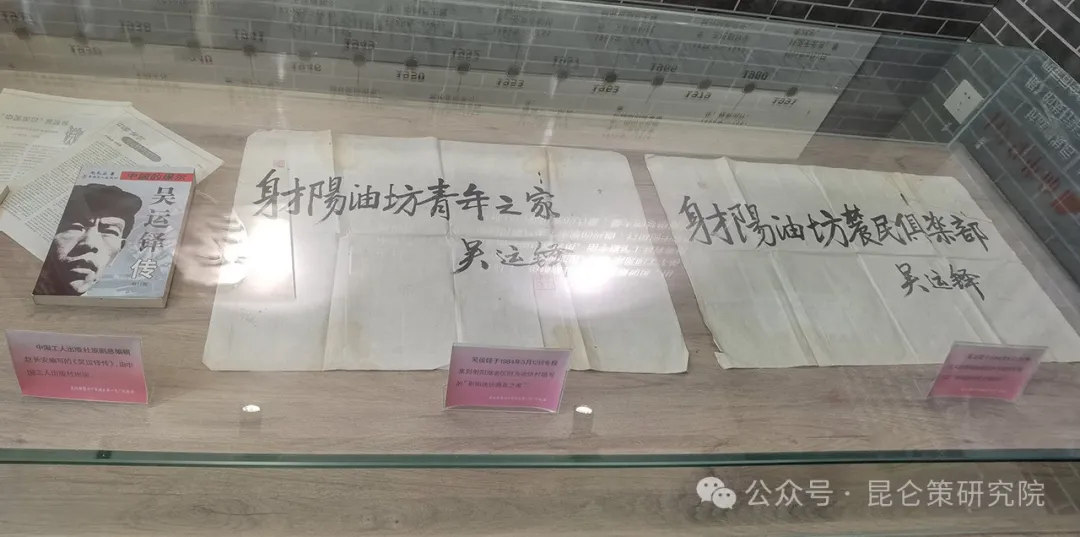

【紀念館展板上沒有軍工一總廠廠長許斌的名字,變成了”吳運鐸“】究其原因,原來在吳運鐸的記憶中,他是1941年秋奉命在天高縣金溝區平安鄉小朱莊籌建二師生產子彈的兵工廠。建國后,他一直惦記著昔日戰斗過的小朱莊。1960年,吳運鐸派他的秘書來找,誰知天高縣早已撤銷,也沒有什么平安鄉(實為“平阿鄉”),小朱莊已屬于新成立的金湖縣,完全對不上了。秘書找不到地址,于是稀里糊涂,誤將寶應縣東部的一師油坊頭兵工廠當作二師的小朱莊兵工廠。回去匯報后,吳運鐸信以為真,聽說當地受災,還拿出自己3000元的儲蓄寄給油坊頭。雪中送炭,油坊頭用這筆錢修了個水泵機站,解決了排澇問題。1984年,吳運鐸還親自來到油坊頭,與鄉親們親切交談,還給當地留下數幅墨寶。這就是油坊頭認定吳運鐸就是他們軍工一廠廠長的原因。

現在看來,這其中的確有誤。我們將此情況告訴了寶應縣新四軍研究會的領導同志,但對油坊村的同志一字未提。因為吳運鐸是否真的在這個村的軍工一廠干過并不重要,重要的是吳運鐸已與這個村結下深厚感情,那個水泵機站直至今天還在用;吳運鐸的“中國保爾精神”已經成為這個村乃至這個鄉這個鎮的愛國主義教育的靈魂!不過,當將軍的敏弟有個建議:除了宣傳吳運鐸,紀念館還是應該補充和恢復軍工一總廠真實的歷史。可以前面設兩個部分,一部分介紹新四軍軍工發展總體情況,一部分介紹吳運鐸的事跡和精神;后面再分幾個部分,分別介紹新四軍一師軍工部情況、華中軍區軍工部組建情況,然后重點介紹廠長許斌和政委王季芬領導下的軍工一總廠發展情況。歷史就是歷史,歷史不能因為名人效應而扭曲。只有尊重歷史才能傳承歷史,對于紅色歷史更是這樣。是啊,不該遺忘的那些人和事,是決不能遺忘的,他們為民族解放、為新中國的誕生做出過貢獻!其實,吳運鐸的“中國保爾精神”并不屬于他個人,而是新四軍乃至我軍軍工精神的象征。吳運鐸只是一個代表,在新四軍軍工部門,在我父親的軍工一廠以及其他軍工廠,都有許許多多的吳運鐸,都有許許多多的吳運鐸那樣的可歌可泣的故事——

父親在回憶文章《抗戰精神是我們民族的驕傲》中就曾敘述:

“完成任務是用血的代價換來的。就是我所去的工務科,同志們在拆廢炮彈時,發生了爆炸,犧牲一人,重傷三人,都是知識分子技術骨干。工務科科長張云白,炸飛了一條手臂;從抗大九分校剛調來的戴眼鏡的女同志王貽珠,炸毀了乳房。王貽珠是我的戰友、學友,我們都是九分校的文化教員。她愛人吳光中原是九分校一大隊一隊指導員,到部隊后當了團政委。受傷后,王貽珠要求離婚,吳光中堅決不同意,相愛如初,成為同志們的美談。他倆相伴終生,離休后家住福州。”

程望部長也在回憶文章中專門談及此事,他印象最深的是:“受傷同志表現頑強,杜浩彈片還在肚子里,他看到我問的第一句話卻是:TNT穩定性很好,為什么會爆炸?張云白傷痛難忍,就高唱新四軍軍歌。程宗浩自己抱住手臂到附近連隊包扎。因后方醫院較遠,天氣炎熱,致杜浩犧牲,張云白截去左手,程宗浩截去右臂,王貽珠切去一個乳房,但康復后仍回到原來的危險大的工作崗位。工務科其他同志情緒正常,打掃現場后,下午仍照常進行裝藥等危險工作。知識分子這種不怕危險的精神和良好素質,給我留下了很深的印象。”

“值得一提的是,我們軍工廠的政治指導員李桂英,是一位參加過二萬五千里長征的老媽媽,羅湘濤政委的夫人。她深知勞動者的痛苦和感情,理解和尊重知識分子,很會做思想政治工作。在她帶領下,大家面對如此慘重的傷亡,上午爆炸,中午打掃現場,下午就恢復了正常生產,這種不怕流血犧牲的大無畏革命精神,和前線戰場上的將士一樣英勇。”

【老紅軍李桂英同志】

父親說,他能夠在軍工廠當政治指導員,也是李桂英同志推薦的。他在回憶文章中寫到:

“我先在工務科當科員。這里有九分校先期調來的老戰友、文化教員劉辛人(上海交大學生),還有蘇中公學同期剛調來的青年學生。我們思想上有個共同點,想走‘知識分子與工農兵相結合’的道路。晚間或飯后業余時間,我們都到工棚里串門,與工人同志聊天,交朋友。6月間,蘇中區黨委要召開蘇中職工代表大會,軍工廠召開全體會議選舉代表,我竟被正式投票選上。蘇中職工代表大會的第一天,區黨委組織部長章蘊同志做報告,題為《工人階級與共產黨》。我作了詳細筆記。回廠時,正值‘七一’紀念黨的生日,我在工廠大會上傳達章蘊同志的報告,并結合自己與工人同志接觸中碰到的認識問題,一一作了解答。工人同志們反響強烈,很受歡迎。廠黨支部組織職工認真討論,當月就發展了10多位黨員。不多時日,工廠成立工會,技工王志壽高票當選為工會主席,我這個工務科科員也高票當選為工會委員。指導員李桂英同志沒有參加選舉,因為羅政委隨粟司令南下,她也要南下,找我談話,要我接她的班。我說自己干不了她那么好,她說:‘一定比我好!因為你有知識,有文化。’”

父親擔任政治指導員后,注意調查了解工廠和來自各方的工人、技術人員的歷史,還下到各車間去熟悉生產過程。他的回憶錄里,記錄了自己在廠里勞動負傷的事情。那是他下鉗工車間去干做彈尾的沖床活,盡管技術比較簡單,但安全條件很差。有一次,沖床打連環車,他的手來不及抽回來,右手大拇指的前一節就給切掉了。開始傷口發白,不淌血,他還不當回事,要繼續勞動。而身邊的工人師傅有經驗,大叫“不行!快走!”立即護著他去工廠醫務所包扎、打針、止血。父親的右手給包扎起來,吃飯要人喂,洗臉要人幫,生活不能自理,有位工人同志自告奮勇地來做護理工作。父親說很感謝他,可惜后來記不得他的姓名了。一師軍工部領導十分關心,先后都來看望。父親記得程望部長像對待自己孩子一樣,責怪他:“你要學習,也不能上機床呀!”程望部長把醫務所長找來,查問打過破傷風針沒有?手指還會長出來嗎?還說:“十指連心,很痛的,特別是夜間。”他要那位自愿護理我的工人同志,不用上班了,和我吃睡在一起。父親說:“我住的地方旁邊就是工人宿舍,下班后,工人同志們排著隊來看望,讓我感到很溫暖。這就是階級感情啊!”時隔不久,這次事故又傳到蘇中公學,傳到母親耳中。父親說,“張穎連續來了四封信,給我鼓勵、打氣,要我向保爾·柯察金學習。文字的秀美,辭句的優雅,抽動我的心,但我無力回信。”1945年8月15日,日本宣布無條件投降。父親回憶錄里生動描繪了當時的情景——

我們軍工部軍工廠沸騰了!工人們擁向大飯堂,我一手掛著傷,一手拿著《號外》,站上飯桌,高聲朗讀,“抗戰八年,鬼子投降了!我們勝利了!”掌聲、鞭炮聲,跳呀!叫呀!興奮極了!這場景,我永遠忘不了。

事后,有同志稱贊父親:“你站立在飯桌高處,念《號外》的情景,很像一幅蘇聯油畫《列寧在1918》。”父親說,他聽了很高興。

“沒有槍,沒有炮,我們自己造......"

當年的油坊頭四面環水,百里蘆蕩、河汊易于隱蔽,是日偽頑勢力難以滲透的好地方,為新四軍開辟軍工生產提供了得天獨厚的有利條件。

射陽湖鎮和油坊村的干部給我們介紹,當年該廠占地100多畝,有大小廠房213間。令人驚奇的是,當年他們就有類似咱們現在的活動板房——自己安裝了鐵皮房。當然,更多的是茅草房、茅草棚。廠里有各種車床,車間里有軌道,廠區有兩個大爐,一個化鐵、一個化銅(如今尚遺存一個)。每到夜晚,工廠被汽油燈照得通明,兩座大爐的火光映紅夜空,人群往來穿梭,一片熱鬧景象。

令人驚奇的是,這樣一個軍工廠,就在敵人的眼皮底下,敵人竟然始終發現不了!甚至除了油坊村的老百姓,周圍的村子都不知道。據說,鄰村的人很奇怪,問油坊村的村民:怎么到晚上你們村就火光沖天?他們說,我們打鐵呢!于是周圍人們都叫油坊頭為“打鐵村”。

這就是我們的人民群眾!

油坊村的同志專門帶我們來到這個董家祠堂,講述祠堂前這棵銀杏樹的故事。當年軍工廠剛遷到油坊村,條件非常困難,這家董姓村民為了支援新四軍抗戰,把自家生長于清乾隆年間的全村最大最粗的古銀杏樹,捐獻給軍工廠做手榴彈柄和槍托。后來,從樹樁里又冒出了幼苗,經過多年精心培育,長成了現在這棵參天大樹——一個好棒的“紅二代”!

樹下的牌子上寫著:“母子古銀杏 紅色奉獻史”......

當年,手榴彈、子彈、地雷就藏在這樣的木桶底夾層中運出——

油坊頭的軍工一總廠共有工人203人,其中干部技術人員53人,每月可生產子彈4萬發、榴彈1.3萬枚、地雷5000顆,還不斷研制新式武器,制造小口徑迫擊炮和榴彈炮,生產了“52”小炮、“73”炮、“82”炮,為新四軍打擊日偽軍作出了重大貢獻!

據說,當年軍工廠轉移時,將好些帶不走的機器深埋入工廠旁邊的河溝里。近80年過去了,如今這些“功臣們”有些出土,但大多數仍沉睡在水下。一師軍工部和軍工一廠,是我們的父親走上軍工戰線以及工會事業的開端。后來,父親又被派往淮陰參加華中工農青婦民兵代表大會,協同二師軍工部來的石磊同志一起,在華中軍區軍工部黨委直接領導下籌辦成立華中軍工職工總會(即華中軍工工會)。成立時,華中軍區軍工部副政委吳屏周當選為主席,石磊當選為副主席,父親為宣傳部長。自衛戰爭炮響后,父親受命離開華中軍工一廠,到駐漣水縣高溝鎮的華中軍工三廠蹲點,摸索“工會在部隊工廠做政治工作”的經驗,并在軍工三廠組織成立工會,對職工同志進行形勢任務教育,反對蔣介石撕毀停戰協定打內戰,提出“一切為了前線”的口號。全廠三千人,在借用老百姓零星分散而破舊房子的艱苦條件下,兩個月中制造了炮彈1500多發,支援前線。蘇中“七戰七捷”后,粟裕師長命令軍工廠分批北撤山東。1946年底,父親和林士均副廠長帶領三廠第一批職工和家屬先行,安全抵達山東。趕至商丘后,華中軍區軍工四廠(原四師軍工部軍工廠)也合并到軍工三廠。休整一段后,又翻山越嶺,從魯南向山東渤海地區進發。這時傳來不好消息,華中軍區軍工一廠由海路北撤山東時,在海船上遭到美國支持國民黨打內戰的飛機空襲,教導員趙穎萍同志犧牲了!隨海路撤退的華中軍工工會主席、華中軍工部吳屏周副政委也遭敵機掃射犧牲了!父親聞訊,萬分哀痛!現在回想起來,如果父親當時還在軍工一廠,走海路北撤,或許也難逃此劫。

1948年春節前,黨中央在河北西柏坡召開華北兵工會議。華中軍工部黨委決定由父親作為華中軍工工會的代表,隨程望部長和孫象涵、王新民副部長前往參加。會議由朱德總司令親自主持,劉少奇同志作報告,傳達了毛主席的《目前形勢和任務》。朱總司令還在他睡覺的地方親自接見了來自各解放區的軍工工會代表,像老媽媽一樣,請每人吃糖,逐個問干什么專業。由于父親原先當工務科科員時搞炸藥,便隨口回答自己是“化工”。大家都感到中央的民主氣氛很濃,很親切、很舒暢,所以“知無不言,言無不盡”。在小組討論會上,父親還匯報了華中軍工工會情況和在部隊工廠中做工人思想政治工作的經驗體會。后來父親說,“這是我一生中最難忘的會議!......最令人興奮的是見到了中央領導同志,那么平易近人、和藹可親,那么高的思維哲理,敏捷深透、樸實無華!"

【1948年, 朱德總司令(左二) 觀看華東部隊武器操作】

1948年秋,濟南戰役后,第三(華東)野戰軍組建軍械部,李仲麟任部長。他來渤海調父親以及華中軍工三總廠一半的人,去前線搞軍械工作,但建制仍稱為軍械部軍工一總廠,由陳遠任廠長,父親任政治教導員、廠黨委書記。父親又回到軍工一總廠,說“我們一總廠的同志們,對上前線,都是精神振奮,大家斗志昂揚地參加了偉大的淮海戰役”!

1949年2月,淮海戰役之后,父親曾調至三野后勤政治部任政治協理員。5月上海解放后,又被派到后勤政治部的昆山干部學校任指導員(教導員)。第一期結束,他就要求回軍工,結果如愿以償,組織上將他調到后勤軍需生產部政治部當宣教科長兼華東兵工工會文教部長。1951年,他又調南京任華東兵工工會秘書長。

【這是父親在華東兵工工會工作期間的工作證和徽章】

1953年,父親隨部隊軍工系統集體轉業,到中央二機部直屬的軍工企業七七二廠(南京電子管廠)任黨委書記。無論在軍隊,還是在地方,還是他的軍工老本行!

【這是1954年11月父親(前排左三)參加二機工會技術革新專業會議合影】

在七七二廠期間,任黨委書記的父親通過調查研究,對新中國電子工業發展有了自己的看法,于是和廠長聯名給黨中央毛主席寫了一份1.4萬字的報告,用諸多事例證明沿海發展電子工業的優勢和必要性,提出沿海應與內地同步發展。此信被中共中央辦公廳轉發,引起各級領導重視。

【這是中央辦公廳1956年8月20日轉發的七七二廠黨委書記宋廷銘和廠長張笑晨4月9日聯名寫給黨中央毛主席的報告】

在油坊頭,我們作為新四軍軍工后代的軍工人(我和小妹夫都曾在軍工廠工作,小妹妹和小妹夫后來工作的南京汽車制造廠,前身也是三野的一個“一擔挑”隨軍修理隊),在這里切身感受咱們的軍工發展歷史。正是有像朱德、粟裕等這樣有眼光有智慧有膽略、高度重視軍工發展的指揮員,有像羅湘濤、程望、吳運鐸和我們父親這樣的老前輩在艱苦戰爭環境下的奮斗,有一代代無數“中國保爾”式的軍工人的努力奉獻,甚至付出鮮血和生命,才有了我軍從步槍、手榴彈、迫擊炮到裝甲化、機械化、信息化,才有了核導彈、核潛艇、航母、大飛機,以及太空站的發展。

從河蕩溝汊里走來的軍工事業今非昔比,而“中國保爾精神”在傳承,在閃耀......我們有這樣的軍工,才讓我們的國防有底氣,面對世界霸權不畏懼!(未完待續;作者系新四軍老戰士后代;來源:昆侖策網【原創】修訂稿,作者授權首發)

【昆侖策研究院】微信公眾號 遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對公眾負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。