筆記君說:

人這一生,從來都不會一帆風順。我們會遇到無數的挑戰、困難與挫折。

無論是工作中的瓶頸,努力許久卻看不到成果;

還是人際關系的困擾,與他人產生矛盾而不知如何化解;

甚至突如其來的變故,讓我們的生活陷入一片混亂。

面對這些煩心事,不少人選擇逃避、躺平,然而,若不勇敢面對并解決,人生的難題必將一次次卷土重來。

那么,如何才能做到不怕事、勇敢面對問題呢?

我們可以學習《毛選》中的這個思維:“道路是曲折的,前途是光明的。”

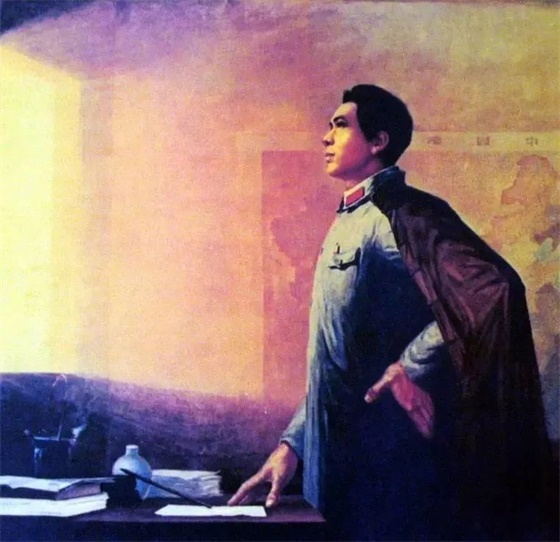

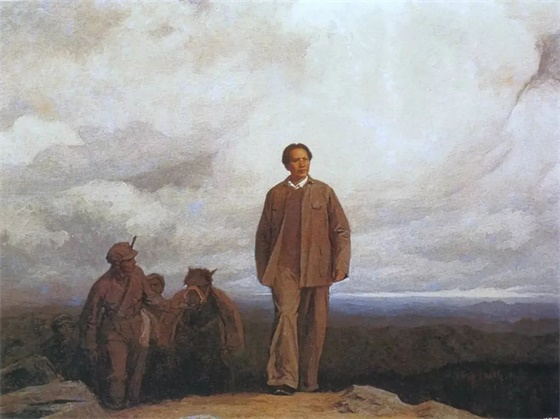

毛澤東的一生,曾面臨無數坎坷和挫折,面對被撤職、被孤立,甚至被質疑,他沒有躲避氣餒,而是默默學習、調研和等待機會。

因為他相信,事物的發展并非直線上升,而是具有曲折性,因為我們在某些階段可能會犯錯,導致曲折出現。

但由于人們天生具備趨利避害的本性,以及對美好未來的向往,就會不斷總結經驗,從而實現整體的上升態勢。

當我們轉變思維,就會發現:人生的所有難題都是暫時的。

今天這篇文章,我們就來拆解《毛選》中的幾個觀點,學習毛澤東在面臨逆境時的思考和方法。

一、認知力:所有焦慮,核心是沒抓準主要矛盾

“花半秒鐘就看透事物本質的人,和花一輩子都看不清事物本質的人,注定是截然不同的命運。”

當我們總是浮于表面的解決問題,沒有抓住本質問題,問題就會一次次出現。

那么,到底什么是事物的本質?

毛澤東從矛盾的角度,給本質下了一個定義:

什么叫本質,只能說本質是事物的主要矛盾和主要矛盾方面。——《毛澤東哲學批注集》

《矛盾論》告訴我們,事物是由矛盾推動發展的,解決矛盾的過程就是事物發展的過程。

理解和解決矛盾,是應對一切挑戰的關鍵。

很多時候,焦慮來源于我們對矛盾的誤解和逃避。只有勇敢地面對矛盾,才能找到解決問題的方法。

比如,在面對抗日戰爭時,毛澤東運用了《矛盾論》的思想,寫出了軍事政治著作《論持久戰》。

在《論持久戰》一文,毛澤東分為2大部分:

其一,全面分析了中日戰爭所處的時代和中日雙方的基本特點,闡述了中國抗日戰爭的持久戰總方針,批駁了“亡國論”和“速勝論”。

其二,將抗日戰爭分為了三個階段:

第一階段,敵之戰略進攻、我之戰略防御的時期;

第二個階段,是敵之戰略保守、我之準備反攻的時期;

第三個階段,是我之戰略反攻、敵之戰略退卻的時期。

這三個階段,是抗日戰爭的重要轉折期,而我們的人生也同樣會遇到重要轉折期。那么,在轉折期,我們應如何決策呢?

還是以抗日戰爭為例,《矛盾論》提到從 “矛盾發展的不平衡性” 來分辨主次矛盾,而主要矛盾決定著事物的發展方向。

那么,決定抗日戰爭未來走向的主要矛盾是什么呢?顯然是中日兩國的力量對比,畢竟力量是決定勝負的最基本因素。

因此,在《論持久戰》一文中,毛澤東進行了抽絲剝繭的分析,剖析出了核心矛盾:

“一切想要縮短戰爭時間的人們,惟有努力于增加自己力量減少敵人力量之一法。”

那么,如何增強我方力量?文中分析有兩種方法:

“第一是中國抗日統一戰線的完成;第二是國際抗日統一戰線的完成。中國人民的大聯合是主要的。”

如何減少敵人的力量?也有兩種方法:

“一種是日本國內人民和日本殖民地人民的革命運動的興起,這是一種被動的手段;一種是我方主動采取手段使其減少。”

《矛盾論》中還講到了“矛盾的運動性”,即要以動態的眼光看待矛盾,當主要矛盾發生變化時,我們也要能提前預見并調整策略。

于是,《論持久戰》一文便運用了《矛盾論》中的方法論,以大量篇幅分析中日兩國的力量在戰爭中的持續變化,最終得出結論:

“中國由劣勢到平衡到優勢,日本由優勢到平衡到劣勢,中國由防御到相持到反攻,日本由進攻到保守到退卻--這就是中日戰爭的過程,中日戰爭的必然趨勢。”

正是有如此充實的分析做鋪墊,文中才會駁斥“速勝論”和“亡國論”,并得出結論:這場戰爭的勝利者必將是中國,同時又是一場艱苦的“持久戰”。

回到當下,我們在感到焦慮、迷茫、痛苦時,往往是分不清事物的主要矛盾和次要矛盾,把事情搞得一團亂遭。

到底,我們應該怎么辦?

結合《矛盾論》,可以分為3步:

首先,要明白我們經歷的迷茫、焦慮和痛苦本身就是矛盾的一種表現。接受矛盾的存在,不因為遇到問題而過度驚慌或自我否定。

例如,當我們在職業發展中感到迷茫,不知道該選擇穩定的工作還是追求充滿挑戰的新機會時,要認識到這種糾結是正常的,每個人在人生的不同階段都可能面臨類似的矛盾。

其次,分析矛盾的特殊性。具體問題具體分析,深入探究我們所面臨的迷茫、焦慮和痛苦的獨特原因。

如果是工作上的壓力導致焦慮,就要分析是工作任務過重、人際關系緊張,還是職業發展遇到瓶頸等具體情況。針對不同的原因,采取不同的解決辦法。

最后,在眾多矛盾中,找出起主導作用的主要矛盾。

比如,當我們同時面臨經濟壓力、家庭矛盾和健康問題時,要分析哪個問題是當前最緊迫、對我們影響最大的。

如果經濟壓力是主要矛盾,那么就集中精力解決經濟問題,通過提升職業技能增加收入、合理規劃開支等方式來緩解壓力。一旦主要矛盾得到解決,其他矛盾也可能隨之緩解。

二、行動力:實踐,才是檢驗真理的唯一標準

看到矛盾,抓住主要矛盾,就能解決問題嗎?

如果沒有行動,也無濟于事。

正如清華教授彭凱平所說:所有的焦慮、徘徊、恐懼,其實只有通過行動才能解決。躺在床上,躲在家里,在那胡思亂想,沒有任何意義,也沒有任何作用。”

1.沒有調查研究,就沒有發言權

行動之前,一定要先做調查研究。如果沒有這一步,做再多也是盲目的。

毛澤東在《實踐論》中指出:一切真知都是從直接經驗發源的。

調查研究,看似費時費力,但只有置身事內,接觸事實真相,有條有理地開展調查研究工作,才更易貼近問題本質,從而得出較為可靠的結論。

所謂“有條有理”,用毛澤東的話說就是:

“第一步,是開始接觸外界事情,屬于感覺的階段。第二步,是綜合感覺的材料加以整理和改造,屬于概念、判斷和推理的階段。”

“我們不但要提出任務,而且要解決完成任務的方法問題。我們的任務是過河,但是沒有橋或沒有船就不能過。不解決橋或船的問題,過河就是一句空話。不解決方法問題,任務也只是瞎說一頓。”

2.唯有實踐,才能解決一個個難題

“實踐、認識、再實踐、再認識,這種形式,循環往復以至無窮,而實踐和認識之每一循環的內容,都比較地進到了高一級的程度。這就是辯證唯物論的全部認識論,這就是辯證唯物論的知行統一觀。”

《實踐論:論認識和實踐的關系——知和行的關系》

多數人總想先提高認知再行動,卻陷入理論準備而遲遲不行動,最終蹉跎人生。

其實,對普通人來說,行動就成功了一半。

因為一個人的認知,永遠不會有完全準備好的時候,你以為的高認知,在投入行動之前,在實踐檢驗之前,都是浮云。

倘若不是生死攸關的大事,那就先干起來再說。

我們活了數十年,對于過好這一生所需的基本道理,大多數人其實都有所知曉。然而,我們最大的阻礙在于拖延與猶豫,難以邁出關鍵的第一步。

若不行動,知與行便無法交互,如此一來,不但無法解決問題、改變人生,認知也難以真正提升。

所以,不要去糾結如何提高認知,只要奔著把事做好、把問題解決清楚,干著干著就通悟了。

三、心力:堅信一切困難都有解決之道

當我們既抓住了主要矛盾,也開始實踐解決問題時,還會遇到一個問題:你的心理能量(心力),能不能支撐你走到底?

比如,任正非在最初創辦華為時,就想著“世界通信制造業三分天下,必有華為一席”。這個想法不可能在短期實現,一定有著漫長的時間周期。

這個過程,會遇到各種各樣的困難和挫折,考驗的就是一把手的心力,以及團隊的向心力。

而早期的紅軍,也是遇到了這樣的問題。

當時,黨內和軍隊的一些成員,不服管,不守規矩,還有官兵打罵士兵的舊軍閥氣息沒有根除,整個組織呈現出一種思想混亂、十分松散的狀態中。

1929年底,毛澤東、朱德、陳毅等人在古田舉行了中共紅軍第四軍第九次代表大會,也稱古田會議。

在古田會議上,毛澤東貢獻了獨到思想并提出切實可行的措施。然而,當時的真實情況是紅軍依舊十分弱小,國民黨反動派正準備對紅軍進行閩粵贛三省 “會剿”,敵軍從四面八方逼近,呈合圍之勢,氣勢洶洶。稍有不慎,弱小的紅軍便隨時有覆滅的可能。

在強大的反革命勢力面前:

紅軍該往何處去?

紅旗還能打多久?

革命還有前途嗎?

這是當時紅軍內普遍存在的悲觀想法。

時任紅四軍第一縱隊縱隊長的林彪,便是這種悲觀想法的典型代表。他覺得紅軍奪取勝利的希望渺茫到幾乎可以忽略不計。

林彪很迷惑,不知道該怎么辦,但看到毛澤東那種“敵軍圍困萬千重,我自巋然不動”的堅定意志和狀態,他又有些好奇,想請教請教毛澤東,了解了解他的所思所想。

于是,1930年的1月日,林彪以新年獻詞的名義,給毛澤東寫了一張賀卡。內容大致是在問:我們所從事的革命事業,還有希望和前途嗎?

毛澤東意識到,想要提振紅軍的信心和士氣,一次古田會議,還遠遠不夠。

接下來,還應更進一步,鞏固和強化古田會議的成果,讓紅軍做到不畏強敵,站穩腳跟,看到希望,突破重圍。

不然,被悲觀情緒繚繞的隊伍,戰斗力必然大大降低。

雖然當時毛澤東與林彪住的很近,但他還是決定以信件的形式,認真回復林彪,實際上,也是在認真回復紅四軍中的每一位成員。

這封信,毛澤東寫了7千多字。

全文可以分為3個部分。

首先,淺析當時局勢,指出中國革命的特點,中國革命力量存在的合理性和必要性;

其次,進一步深入分析當時時局,尤其是中國的政治形勢,從革命的主觀力量、客觀情況、反革命的力量等角度切入,揭示中國革命高潮有迅速到來可能的底層原因;

最后,基于上述種種分析,給出了困境之下的應對之策。

關于應對之策,主要有3方面,即:

避免盲動主義,不要犯“革命急性病”;

避免一味地悲觀,陷入投降主義、逃跑主義的泥淖;

根據實踐總結出的經驗教訓,采取相應好的對策,比如采取“敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追”的游擊戰術、通過建立根據地,波浪式推進紅軍和根據地的發展等。

總的來說,這封信的行文邏輯,就是“發現問題-分析問題-解決問題”的過程。

經過縝密細致的分析之后,在這封信的末尾,毛澤東還不忘詩意地寫道:

“我所說的中國革命高潮快要到來,絕不是如有些人所謂 ‘有到來之可能’那樣完全沒有行動意義的、可望而不可即的一種空的東西。

它是站在海岸遙望海中已經看得見桅桿尖頭了的一只航船,它是立于高山之巔遠看東方已見光芒四射噴薄欲出的一輪朝日,它是躁動于母腹中的快要成熟了的一個嬰兒。”

對于這段詩意的升華,如果進一步地精簡,就是8個字:星星之火,可以燎原。

毫不夸張地說,這封信猶如革命道路上精疲力竭時的一針強心劑、黑暗中的一束亮光、茫茫大海上永遠向前的指南針。

那么,對于普通人來說,面對困難和挫折時,應如何思考?

首先,不消極對待。通過克服一個個小困難,提升自我效能感。

其次,不放過機遇。偉大人物之偉大,在于關鍵時刻能勇敢機智地抓住機會,改變處境乃至歷史。

若只是等待,即使有餡餅也砸不到自己。條件是自己創造的,形勢是自己營造的。

最后,不動搖信念。

人最怕的是遇到挫折和困難時懷疑自己,不相信自己。但我們要明白:所有事不是急躁能做好的,要有很大的堅持性和忍耐性,才能達到最后的勝利。這個等待過程是痛苦的,而轉折往往是在最后的堅持中。

四、結語

認知力讓我們能夠洞察事物的本質,抓住主要矛盾,從而找到解決問題的關鍵。

當我們遇到困惑時,要學會運用《矛盾論》的思想,不驚慌、不自我否定,具體問題具體分析,找出主要矛盾并全力解決,這樣才能使其他矛盾隨之緩解。

行動力是實現目標的關鍵。沒有調查研究就沒有發言權,我們要深入了解事物,通過實踐去檢驗真理。不要陷入理論的準備而遲遲不行動,要勇敢地邁出第一步。

心力則是支撐我們走到底的力量源泉。在追求目標的過程中,我們會遇到各種困難和挫折,此時我們要堅信一切困難都有解決之道。

最后,只要持續做好這3點,相信在曲折的道路后,我們必將迎來光明!

參考來源:

1.《困境中的毛澤東,從來不妥協》,陶然紀;

2.《80%的人都不知道,毛選中藏著人生轉折的答案》,栩然說;

文章來源于筆記俠 ,作者智勇

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?