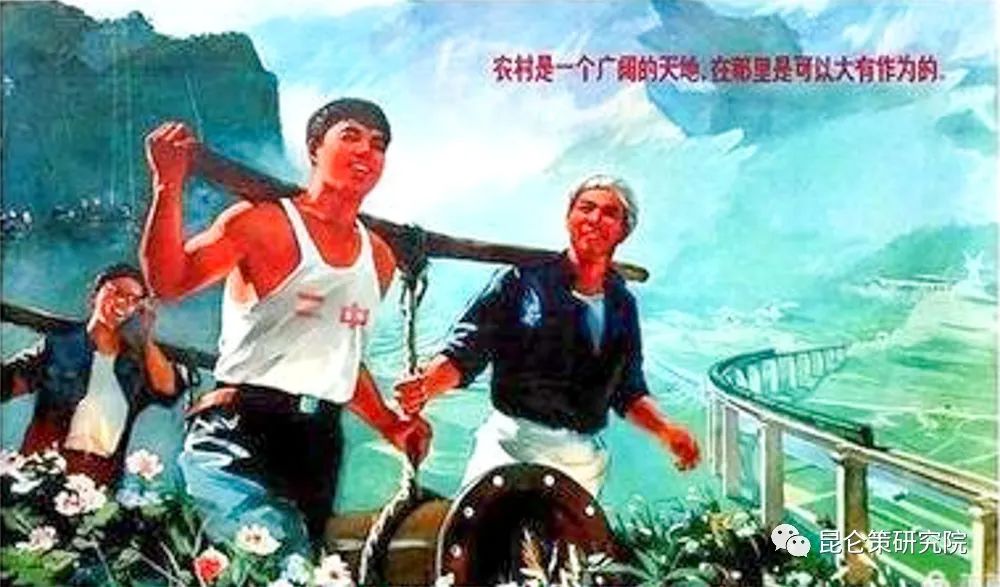

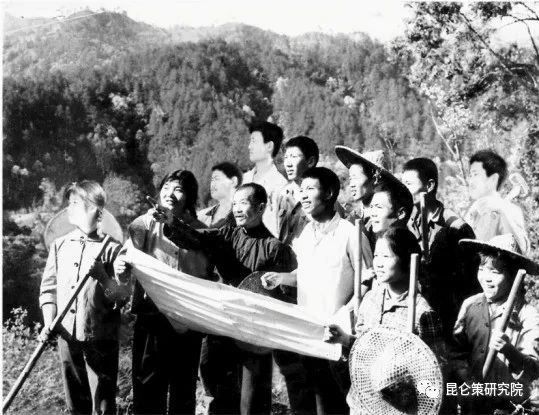

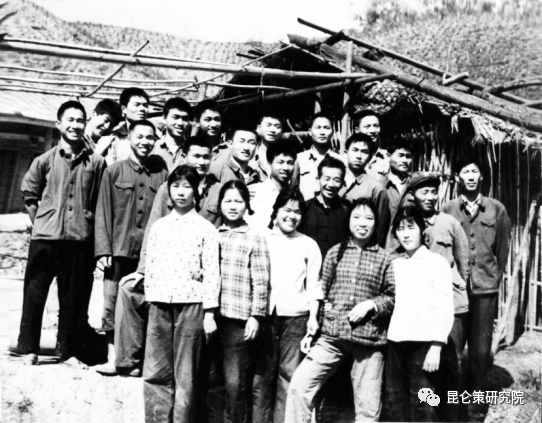

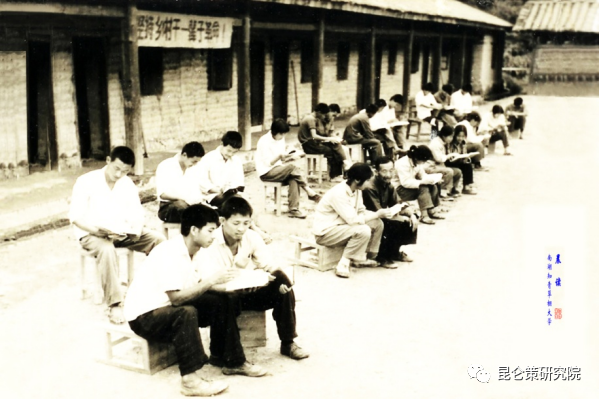

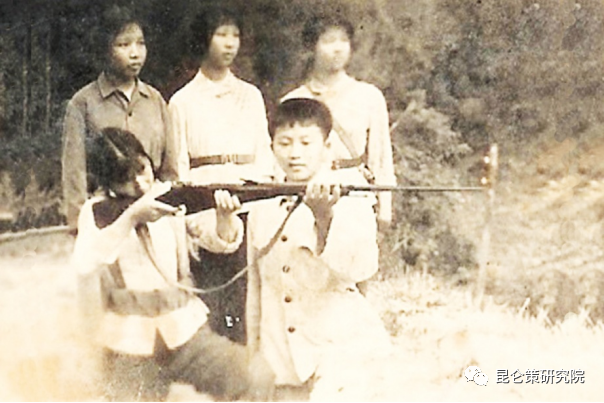

黨生:知青歲月,學習“改天換地”本領的一次歷練

點擊: 作者:黨生 來源:昆侖策網【原創】 發布時間:2022-06-23 08:16:02

知青歲月,學習“改天換地”本領的一次歷練

——我的十年“知青歲月”

【鼓舞與鞭策——中央領導接見知青代表(片段)。第一排領導同志,左起:鄧穎超,王震,陳云,郭沫若;第二排知青,右起:鐘志民、黨生)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

熱點排行

建言點贊

圖片新聞