6月29日,中共中共政治局常委會議決定增補張國燾為中共中央政治局常委,中革軍委副主席。

同日,中革軍委根據兩河口會議決議確立的戰略方針,遵循會議決議中的第二項內容,制定了《松潘戰役計劃》,戰役目標極為明確:“我一、四方面軍根據目前戰略方針,以運動戰消滅敵人的手段,北取甘南為根據地,以達赤化川陜甘之目的。”

這個戰役計劃以中革軍委主席朱德、副主席周恩來、張國燾、王稼祥的名義正式發布。

在懋功地區的紅軍部隊,按松潘戰役計劃設定的時間表,于當天開始了集結行動。

6月30日,張國燾和由李富春、劉伯承、李維漢、林伯渠等人組成的中央慰問團,離開兩河口,前往紅四方面軍總指揮部駐地雜谷腦。

決議形成了,計劃下達了,部隊開始行動了,張國燾不僅同意還聯署了命令。戰略分歧似乎解決了,爭論似乎不存在了,矛盾,也彌合了?

然而,下面的故事將告訴我們,曲折,才剛剛開始。

兩河口會議確定北出陜甘的戰略方針以后,為實現北出陜甘戰略方針的《松潘戰役計劃》,隨之開始付諸實施。然而,這個計劃從一開始實施,就遇上了很大的麻煩。

這又是為什么呢?

實際上,在《松潘戰役計劃》下達的一個多月以前,剛剛進入岷江流域的紅四方面軍主力就已經一度攻占過平武,并且試圖奪取松潘,而且幾乎就拿下了這座對紅軍北出陜甘至關重要的城池!——當時,松潘只有敵六十一師一個團的正規軍和千余人的民團……

但是,蔣介石對松潘戰略位置的重要性,也是非常清楚的:

該縣地廣人稀,而居民多為潘夷,北界甘、青兩省,西連西康,為川西門戶,……匪據之,可進退自如,且為朱毛西竄之理想根據地。

因此,蔣介石在4月間就急令在甘南的精銳主力胡宗南部,火速占領松潘。5月20日,當紅四方面軍5個團沿岷江兩岸向松潘發起攻擊,攻占了松潘東南可以覆瞰制全城的塔子山制高點,取得有利態勢的關鍵時候,敵軍的援兵到了,又從紅軍手中奪回了塔子山。

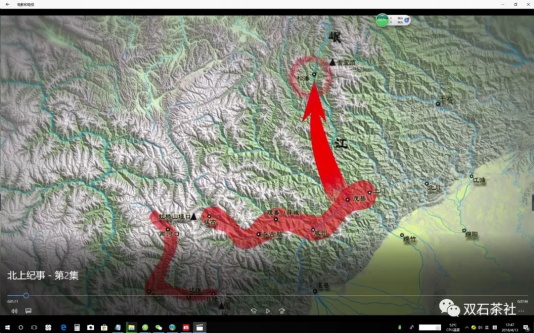

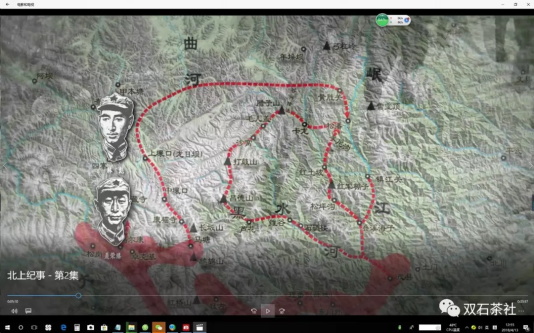

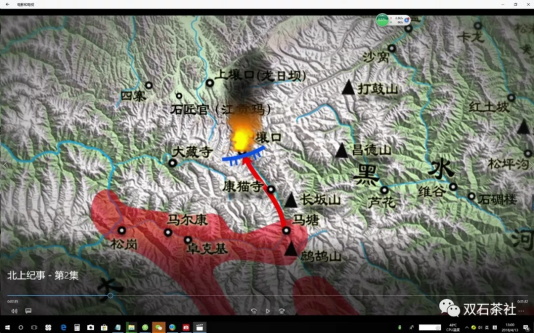

紅四方面軍首攻松潘(1935年5月中、下旬)

由于當時這個時候的張國燾等紅四方面軍領導人還沒有明確肯定的戰略定向,加上岷江峽谷地區道路崎嶇,塌方不斷,部隊運動和籌糧非常困難,紅軍攻勢難以為繼,被迫步步南撤。迄至《松潘戰役計劃》下達時,敵我雙方的戰線,已經南移到了鎮江關以南地區。無形之中,敵軍已取得了部分先手。

于是,新的《松潘戰役計劃》,也就不得不考慮避開地形狹窄難以展開兵力的岷江峽谷,采取從其他方向迂回,多路繞攻松潘的方案。

紅軍總部于倉促匆忙間制定的《松潘戰役計劃》,準備兵分三路,合擊松潘。

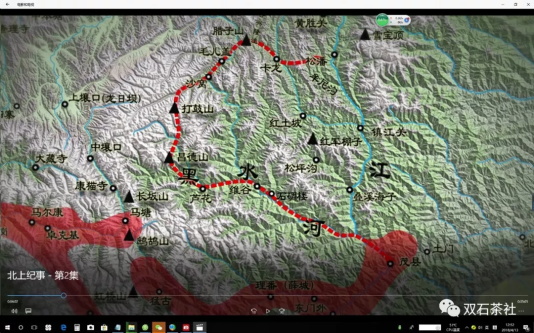

已在茂縣地區集結的四方面軍8個團編為右路軍,3個團組成右支隊,由紅四方面軍總政委陳昌浩指揮,沿黑水河下游向上游機動,經黑水、蘆花、毛爾蓋,向松潘攻擊前進;右支隊3個團則經松平溝、紅土溝、小姓溝,向松潘攻擊前進。

已在岷江兩岸的紅四方面軍8個團的部隊組成岷江支隊,由紅四方面軍副總指揮王樹聲指揮,箝制和吸引胡宗南部南向,并控制沿江的渡橋及渡船。完成任務后從原地渡江,轉向岷江西岸,在右路軍之后跟進。

已在理塘和鷓鴣山北麓下馬塘地區集結的紅四方面軍10個團編為中路軍,由紅四方面軍總指揮徐向前指揮,經馬塘、壤口、墨洼、洞埡,從松潘西北的黃勝關,居高臨下,繞攻松潘。

已陸續集結于卓克基、馬爾康地區的紅一方面軍主力和紅四方面軍三十軍一部,編為左路軍,由紅一軍團軍團長林彪、政治委員聶榮臻指揮,經卓克基、大藏寺或壤口、嗄曲河、色既壩,經兩河口與中路軍會合,居高臨下,繞攻松潘。

依照戰役計劃,紅軍參戰部隊7月上旬的集結地域為:右路軍集結于蘆花,其中右支隊集結于紅土坡;中路軍集結于上壤口;左路軍集結于箭步塘。完成集結后,各軍均向松潘西北攻擊前進。

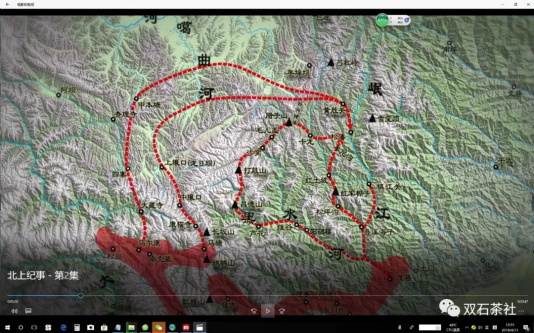

《松潘戰役計劃》的右路軍進軍路線(指揮員:陳昌浩)

《松潘戰役計劃》中的右支隊軍路線(指揮員:王樹聲)

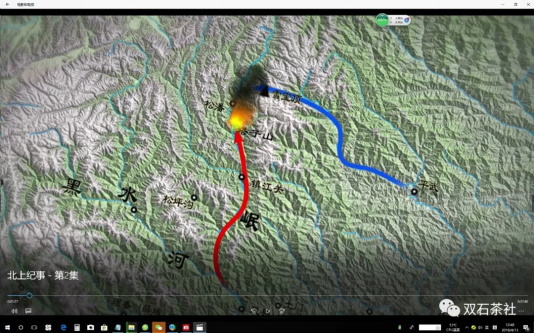

《松潘戰役》中中路軍進軍路線(指揮員:徐向前)

《松潘戰役》中左路軍進軍路線(指揮員:林彪 聶榮臻)

《松潘戰役》中指定的各路進軍路線

《松潘戰役》中指定的各軍預定集結位置

實際上,僅僅是戰役開始的這個集結行動,就遇上了很大的困難,實施過程中又不得不反復地改動和調整。

左路軍中的紅一軍團最先遇到困難。

《松潘戰役計劃》下達的當天,林彪根據實際情況率左路軍紅一軍團二師改走壤口,到達康貓寺、馬塘,而后即向紅軍總司令朱德和率領左路軍主力跟進的紅一軍團政治委員聶榮臻通報情況:

“由康貓寺到上壤口系二百里草地,無房舍……判斷由此路向松潘以北迂回大概系草地,且路太遠。近來天下雨,草地能否徒涉,前途極無把握,給養亦必極困難。……陳、朱已率六團及五團之一個營向上、中、下壤口偵察前進”。

林彪根據這些情況,對左路軍松潘戰役的部署作出了調整建議:“一方面[軍](缺二師)到康貓寺、馬塘以后之行動,須根據六團行動的結果而定,或準六團路線進,或從四、五團路跟進”。

6月30日,紅六團及五團一個營組成的偵察支隊由紅二師師長陳光、紅一軍團政治部主任朱瑞指揮,并攜帶電臺,并開始向上壤口地區探路前進。7月1日,在中壤口與上壤口之間地域遭到阿壩土官楊俊扎西千余藏騎武裝的攔截,藏騎武裝熟悉地形,機動力強,紅軍部隊缺乏與騎兵作戰的經驗,作戰失利而且損失很大,陳光也身負重傷,被迫原路退回。

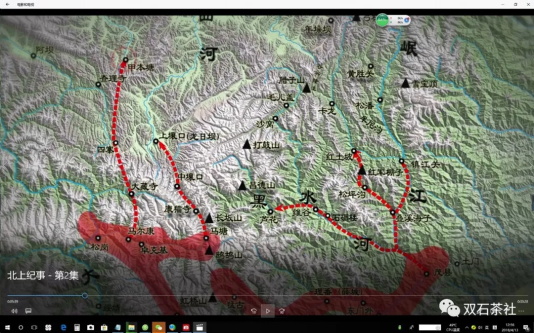

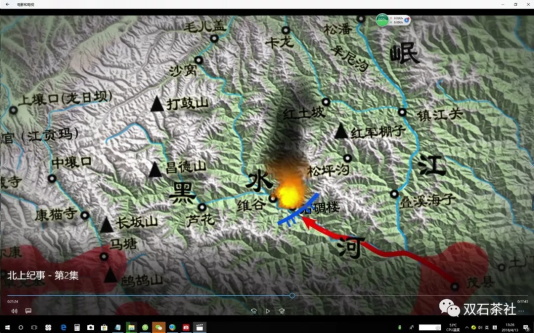

左路軍陳、朱支隊向草地探路及受挫撤回

7月2日,已經得悉了偵察支隊失利信息的林彪再次提出建議:

“經阿壩、壤口兩路向松潘西北前進,灣[彎]路太多,恐難期與中、右同時配合,且受河流、水塘、給養、宿營之困難太大,且甚至找不著響[向]導,故不宜與[干]多派去”,“我判斷毛兒蓋無胡敵,或無其大部的兵力。”

林彪這兩天的兩個建議中的判斷都相當準確,這時毛爾蓋的確沒有胡宗南的大部兵力。

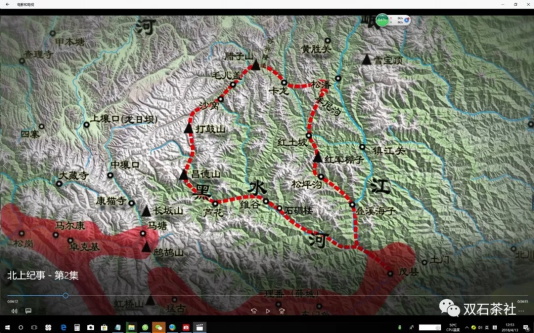

中革軍委根據陳朱支隊作戰失利的信息和林彪建議,迅速調整了原計劃中左、中兩路部隊的進軍路線,指揮北上部隊從黑水地區直趨毛兒蓋。7月3日,朱總司令致電林彪、聶榮臻:

“同意林二日十八時來電意見及部署,但進毛兒蓋應嚴鎖消息”,“已嚴催四方面軍速集六個團于松平溝,便與中路協作(紅土坡已為我攻克)。”

中革軍委根據林彪建議調整的左路軍進行路線

在松潘戰役計劃中,以四方面軍部隊為主力的右路軍和中路軍,也于6月29日或6月30日開始行動。

紅四方面軍部隊組成的右路軍和右支隊在戰役發起時的有利態勢

在此之前,四方面軍的部分先頭部隊,本已先期占領了松坪溝和黑水河下游部分地區等出發陣地,整體上已經處于有利的態勢。

然而,一個意料之外的情況,在四方面軍高層出現了。

6月30日,張國燾從兩河口啟程返回雜谷垴,同行的還有李維漢、李富春、劉伯承、林伯渠等人組成的中央慰問團。7月2日,他們抵達距雜谷垴20里處的關口紅軍大學駐地,但張國燾將中央慰問團留在了關口,自已卻先行一步,于當晚21時前趕回雜谷腦。

次日,中央慰問團到達雜谷垴后,受到了駐扎此間的紅四方面軍指戰員的熱烈歡迎,而此時張國燾已離開雜谷垴,經紅四方面軍總指揮部駐地薜城繼續趕往徐向前、陳昌浩的住地東門外。當日午飯后,中央慰問團成員李富春、劉伯承也啟程前往東門外,去看望徐向前、陳昌浩和紅四方面軍總兵站部部長吳先恩。

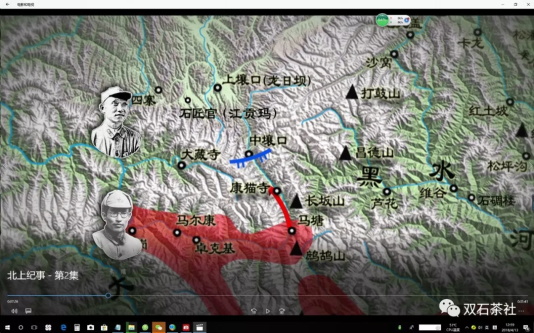

張國燾和中央代表團從兩河口前往雜谷垴和東門外

東門外——一個被刻意無視了的關鍵性地名

據陳昌浩回憶,張國燾在東門外見到與他和徐向前等人后,大講中央紅軍的困難情形,

“好的東西一點沒談,談的都是攻擊中央特別是攻擊毛主席的東西,把遵義會議之前的錯誤領導和遵義會議之后毛主席的正確領導混為一談。”

在兩河口開會期間,張國燾拿到了紅軍政治部于6月10日創刊的《前進報》,上面刊登有中央政治局候補委員凱豐的文章,《番民工作的幾個問題》。在這篇文章中,凱豐引用列寧的話,對張國燾領導川陜省委成立的“中華蘇維埃共和國西北聯邦政府”,提出了批評。這本來是一篇探討性的理論文章,中央當時還并未對西北聯邦政府問題進行過討論。張國燾卻以此為由,對根本還沒看到報紙的四方面軍和川陜省委高級干部散布不滿情緒和刻意挑撥,在這些干部中造成了“中央不信任四方面軍”的印象……

7月5日,張國燾在東門外召集了紅四方面軍和川陜省委的高級干部會議,史稱“雜谷垴會議”,但會議實際上是在距雜谷垴以東80里外的東門外召開的。東門外又名東門寨,因地處古灞州城東門之外而得名,現為汶川縣“羌人谷”旅游區,

在這次會議上,已趕到東門外的中央慰問團李富春、劉伯承等人,受到了不明真相的紅四方面軍干部的質問,雙方之間的關系,再沒有懋功會師時的親密了……。

這次會議使紅四方面軍和川陜省委的部分領導對中共中央產生了誤解。會議之前,戰略上的意見分歧還僅存在于在張國燾個人與中共中央之間,而經張國燾在雜谷腦會議上發難之后,這些意見分歧很快就在紅四方面軍內部滋生和蔓延。

7月3日,中革軍委已經從兩河口出發,向蘆花前進;7月6日,翻越了長坂雪山,到達黑水河上游東岸的馬河壩,而本應趕赴馬塘、蘆花與中央軍委會合并擔任中路軍指揮員的徐向前,卻因為這場風波的緣故,于同日與擔任右路軍指揮員的陳昌浩一起,趕往了茂縣……(也就是說:徐向前在東門外會議后并沒有前往蘆花(松潘戰役計劃指定的他的指揮位置),而是背道而馳,和陳昌浩一起去了右路軍)

7月7日,張國燾與李富春、劉伯承一起,從東門外返回了雜谷垴,準備隨即趕往蘆花與中央會合。

后方出現了不和諧,前方的情況也不容樂觀。

張國燾從兩河口回到雜谷垴的當晚21時(7月2日),曾與徐向前、陳昌浩一起致電軍委,對戰役前景表現出很強的信心:

“打胡主力準備由蘆花、黑水進,但兵多運動不便,亦展不開,進攻最好由四方面軍任之”,“一方面軍可以占阿壩一帶,創造后方,暫休息補充,作四方面軍預備隊”,“馬塘路上必要時只能出一支隊助攻”。

然而,事實證明,張徐陳的這個戰役預估,實在過于樂觀了。

7月上旬,右路軍紅四方面軍部隊的行動,也遭遇了很大困難,黑水河沿線直到7月底仍未完全打通與控制。因為人煙稀少和民族隔閡,部隊沿途籌糧極為困難。岷江峽谷地形復雜,道路崎嶇,部隊運動困難異常。沿岷江西岸北攻松潘的部隊,必須乘船才能渡過疊溪海子,從松平溝進占紅土坡向小姓溝攻擊的部隊,要翻越一座后來被人稱為“紅軍棚子”的雪山,“一天只能過一團”……

紅四方面軍右路軍部隊在石碉樓受阻,未能實現東西打通黑水河流域的任務

《松潘戰役計劃》調整后東西對進打通黑水河流域的計劃被遲滯,直至7月16日才接通

可就在前方進展不順利的同時,紅軍內部又出現了新的分歧。

7月6日李富春于凌晨1時在東門外致電中央:

朱、周、王、毛:

張國燾來此見徐、陳,大家意見均以總指揮迅速行動,堅決打胡為急圖,尤關心于統一組織問題,商說明白具體意見,則為建議充實總司令部,徐、陳參加總司令部工作,以徐為副總司令,陳為總政委。軍委設常委,決定戰略問題。我以此事重大,先望考慮。立復。

李富春向中央報告東門外會議向中央要官的情況

中央剛剛開會制定了新的戰略計劃,前方部隊已在行軍和戰斗中,張國燾卻“尤關心統一組織問題”,提出最高軍事指揮機構的人員調整,主張將原紅四方面軍三位最高領導人中的兩位,總指揮和政委都升格“充實”到紅軍總司令部,并且擬任紅軍副總司令和紅軍總政委。

而隨后發生的事情,表明張國燾的這個突然提議,才僅僅是其多個步驟中的起始一步。

而就在同一天,正在指揮前線作戰的紅軍總司令朱德總政委周恩來,正望眼欲穿地等待紅四方面軍主力從黑水河下游往上游進展的消息,并以中革軍委的名義,向張徐陳發了催促電報:

張、徐、陳:

石碉樓如未打開,望盡先開五個團經馬塘到蘆花,萬勿遷延,誤時機。龍壩側擊石碉樓部隊,亦望速派,俾易得手。

石碉樓:黑水河下游的一個險峻要隘

石碉樓,位于黑水河下游北岸的一個藏族村寨,是黑水河沿線的重要交通隘口。茂縣方向的紅四方面軍主力,通過此地才能迅速向上游的蘆花地區開進完成集結。朱德周恩來因紅四方面軍主力從下游向上游進展困難,正考慮要派其他部隊由馬塘翻越長坂山到蘆花,從黑水河上游向下游攻擊,東西對進,盡快打通這條至關重要的黑水河沿線道路。

7月7日,朱德總司令電告紅三十軍政委李先念并轉陳朱支隊和紅一軍團林彪聶榮臻,告知紅四方面軍五個團尚在石碉樓以南,敵軍胡宗南部有兩個團在毛兒蓋,紅一軍團不宜突進,并作出了東西對進,打通黑水河沿線的具體部署:

“三軍團九號起決以兩個團帶工兵、炸藥向石碉樓攻擊,以協同四方面軍五個團迅速打開此路,”。

然而,就在第二天,川陜省委又給中央發去了一份口氣頗為咄咄逼人的電報:

黨中央:

(甲)中華蘇維埃共和國和西北聯邦政府,是在兩大主力未會合以前適應客觀環境的需要成立起來的。在理論上、在組織上都是正確的,事實上現在已團結了廣大的群眾在聯邦政府的旗幟下而斗爭。最近看到前進報上凱豐同志對聯邦政府的批評,據云并未經過組織局正式計劃,這一批評,我們是認為不正確的。……

這樣的意見突然出現在兩河口會議剛剛開過,戰略性的決議剛剛頒布的時刻,是一個很不和諧的音符。

前方遇到困難,后方出現爭執。原先看似彌合與消解了的分歧和矛盾,又重新浮出水面了。

就在同一天中午,張國燾電告軍委,石碉樓已經打下。朱德總司令隨即于當晚致電李先念、彭德懷、楊尚昆并轉陳光劉亞樓林彪聶榮臻:

張主席本午電:石碉樓已攻開,惟大興河壩之兩炮樓和瓦布梁子尚未打下。……

三軍團主力今日如抵蘆花,明九日應急向石碉樓前進,以便協助四方面軍五個團迅速解決兩炮樓及瓦布梁子之敵。如未抵蘆花,明日應先以一個團帶工兵[連]循八十八師所走小路、先開蘆花.趕往石碉樓執行上述任務。(地圖取消)

……

隨后,朱德、周恩來又聯名致電張國燾:

……石碉樓既下,請電徐、陳,河東部隊應迅速抽調,并應即打通孟董溝到色耳古道路,以便能從多方面進兵。……

然而,張國燾的電報,卻與實際情況有很大出入,紅四方面軍岷江東岸的主力部隊,這時還沒有到達石碉樓,石碉樓附近的藏族土司武裝仍在頑抗。紅四方面軍前衛部隊因缺少支援,仍然沒能打通這條道路。

但是,這時負責戰役總體指揮的朱德和周恩來,并不知道張的這則電報存在問題,仍于7月9日通知張國燾:

三軍團主力明日向石碉樓進,請將天云所部五個團攻下石碉樓后的部署及與番民有無交涉情形(電告)。

錯誤的信息,對本已延誤的戰役進程更是雪上加霜。

前方出了差錯,后方的矛盾卻在繼續發酵

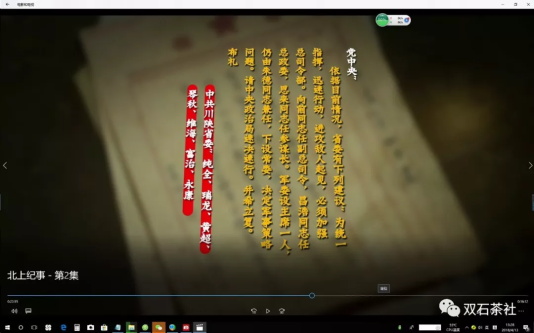

7月9日,一份川陜省委七人聯署電報,再次發給了黨中央,口氣更加咄咄逼人:

黨中央:

依據目前情況,省委有下列建議:為統一指揮,迅速行動,進攻敵人起見,必須加強總司令部。向前同志任副總司令,昌浩同志任總政委,恩來同志任參謀長。軍委設主席一人,仍由朱德同志兼任,下設常委,決定軍事策略問題。請中央政治局速決速行。并希立復。

在張國燾蠱惑下川陜省委七人聯署向中央要官電(下級為上級點名要官,開了中共黨史的先例)

川陜省委的這份電報,作為下級組織對上級明確提出最高軍事領導人職務的安排指定,并且用毫無商討余地的口氣要求“請中央政治局速決速行,并希立復。”,這在迄今為止的中共歷史上,恐怕是絕無僅有的一例! 在這樣的時刻,用這樣口氣提出意見,無疑是極為反常的。 后方矛盾在激化,而前方的軍情卻刻不容緩。 7月10日凌晨,朱德仍根據張國燾昨日通報石雕樓已攻下的情況,命令紅三軍團: “三軍團今十日起彭、楊應率一個團及工兵連,速向石碉樓開進,協助三十軍所率五個團,打開大行河壩之炮樓,特別要修補沿途橋路,接迎四方面軍北上。”(地圖取消) 此時,紅一軍團和紅三十軍的先頭部隊,已到達毛兒蓋,與敵中央軍胡宗南部發生激戰。因毛兒蓋守軍為敵中央軍精銳,火力熾盛,紅軍缺乏攻堅武器,短時間難以攻克。于是,紅一軍團先頭部隊紅四團繞過毛兒蓋敵軍陣地,翻越臘子山,向位于松毛大道的卡龍攻擊前進。 而張國燾于7月10日中午致電朱周毛王張,告知: “經馬塘七五團沿黑水進,于十三日可到蘆花;其余河東之三十,二、二三、二七○團及二七七團,共六個團,則沿黑水于十六日可到蘆花;” 張國燾報告的這個態勢表明,紅四方面軍岷江東岸黑水河下游的主力部隊,進展仍然遲緩。 中革軍委朱毛周三人于當日復電,對張國燾的延宕行為,含蓄地給予了批評: 分路迅速北上原則,早經確定,后勿[忽]延遲致無后續部隊跟進,切盼如來電所指各部真能速調速進,勿再延遲坐令敵占先機。 …… 7月11日,朱德通知林彪聶榮臻: “在毛爾蓋之敵未解決前,四方面軍主力必須十三日后始能開始到蘆花。……二、四兩團決不宜突入受夾擊,暴企圖,應速派隊與該兩團聯絡。如處境不利,應即折回。” 至此,已進至毛兒蓋地區的紅一方面軍和紅三十軍先頭部隊,也不得不放慢了進展的速度。 同日,張國燾也感到紅四方面軍主力在黑水河下游地區的延宕給整個戰役帶來了不利影響,向朱周回電,委婉地做出解釋: “各路擠在蘆花一處,紅土坡不能使用多兵,黑水交通阻隔,致主力不能如期集結。……現意圖補救。” 當時從岷江東岸地區去小姓溝攻擊松潘,有兩條道路,一是經松坪溝翻越紅軍棚子到紅土坡,一條是從慈壩附近沿卡龍溝經紅扎沿小姓河攻進。但這兩條路線,都存在著道路崎嶇、藏族土司武裝襲擾和籌糧就糧困難的情況。 朱德周恩來于次日再次致電張國燾,催促河東部隊的行動: “彭今日率十一團及工兵開維古,已令飛速架橋與徐打通,并打沿途番兵。河東部隊請即抽調。 7月13日,朱德電告林彪聶榮臻: “預計中路軍先頭部隊十九日后始能到達毛兒蓋。” 同日晚間,朱德致電周純全轉張國燾徐向前陳昌浩: “彭德懷率十一團今晨確實抵圍古,未見對河有我四方面軍部隊。……望徐總指揮火速派隊開圍古聯絡,并多送大繩索去,以便速加[架]浮橋,打通此路,免致胡敵強[搶]著先機,處我不利。” 7月14日,沿黑水河兩岸開進的一四方面軍部隊,終于在維古會合了。徐向前對此有過回憶: 維谷渡口的索橋遭敵人破壞,大家只能隔河相望。那里水流甚急,水聲很大,雙方說話聽不大清楚。我見對岸有個身材粗壯、頭戴斗笠的人,走路不慌不忙,估計是彭軍團長。……兩岸的同志,十分高興,互相喊話、招手、致意。第二天早晨,我從維谷趕到亦念(今名紅巖)附近,找到一條繩索,坐在竹筐里滑過河去,與彭德懷同志會見。…… 7月16日,張國燾徐向前等四方面軍領導人,到達上蘆花與中央領導人會合。 由于紅軍各部集結前進的速度受到各種主客觀因素的限制和影響,造成紅軍各部隊之間未能密切配合,整個戰役集結行動未能按時完成,松潘戰役也未能按計劃進行。 與紅軍方面內部紛爭和進展緩慢相對照的是,同期的敵軍已基本完成松潘的防御部署和兵力集結:胡宗南于六月下旬率其司令部抵達松潘后,其后續部隊也源源開到布防,胡敵大部云集松潘,筑工自固,堡壘工事業已構成,敵軍已占先機之利 松潘戰役計劃,實際上已經處于停滯僵持狀態。 松潘戰役陷入僵局——敵我雙方在牟尼溝、亞果隆洼一帶對峙 惡劣的外部條件,也極大地增加了紅軍作戰的難度。晚清以后的中國政府,從來沒有對這一片地域有過現代測繪手段的勘測,出版的略圖也非常粗疏,難以為作戰所用(展示當年的民國版地圖)。紅軍只能靠偵察和詢問當地居民來了解情況,而這片地區是少數民族地區,民族隔閡加上語言不通,使偵察結果與實際情況往往出入很大。加之地形復雜,道路崎嶇,也使得紅軍各部未能按計劃達成相互配合。 所以,直到7月中旬紅一軍團部隊和紅四方面軍紅三十軍先頭部隊已進至毛兒蓋、卡龍村、卡龍崗、牦牛溝(牟尼溝)地區與胡宗南所部展開了長時間的拉鋸戰,而沿黑水河谷開進的紅四方面軍主力,卻仍然遲遲無法與紅一方面軍部隊形成配合。 兩大方面軍會合后,軍委的戰役指揮系統,只能直接指揮紅一方面軍和一部分紅四方面軍部隊,與紅四方面軍主力部隊沒有直接聯絡,只能通過張國燾徐向前陳昌浩進行指揮。 而張國燾對中央意圖貫徹不力的態度以及他個人對中央的權力要求,有意無意地延宕紅四方面軍主力的行動,就對戰役指揮形成了事實上的掣肘。 而且,自川陜省委7月9日給中央發出那份要求調整紅軍總司令部人選的“建議”電報后,張國燾本人還在7月10日、11日的電報中,幾次以部隊行動不能統一的為由,向中央提出“宜速統一指揮”、“宜速統一前敵指揮”等暗示性的要求,與川陜省委的電報形成呼應,向中央施加壓力。 7月16日,張國燾趕到蘆花與中共中央會合,尚在黑水河下游的陳昌浩又單獨署名,向中共中央再次提出“統一指揮”的要求。而兩天后政治局常委會議在蘆花召開時,正趕往蘆花的他,又通過張國燾、徐向前轉電朱德,更直接向中央表明了要求調整軍委領導人選的意圖: ……職意仍請燾任軍委主席,朱德任總前敵指揮,周副主席兼參謀長。中政局決大方針后,給軍委獨斷決行。…… 陳昌浩單獨署名直接為張國燾索要軍委主席地位電 當時任中革軍委主席是朱德總司令,這份電報,指名點姓地要朱總司令為張國燾讓出位置來。 到這個時候,張國燾意圖獲取紅軍最高軍事指揮權、架空中央政治局的軍事領導,以便自己“獨斷決行”的意圖,已經明白無誤地表露出來。 在紅一、四方面軍的主要領導人到達蘆花后,中央為解決內部出現的各種問題,于7月18日在蘆花官寨召開了中央政治局常委擴大會議,參加會議的有張聞天、博古、毛澤東、周恩來、張國燾、朱德、王稼祥、鄧發、凱豐、徐向前等人。 會議重點討論了張國燾提出的“組織問題”。 張聞天首先提出人事安排的初步方案: 軍委設總司令,國燾同志任總政治委員,軍委的總負責者。軍委下設小軍委(軍委常委),過去是四人,現增為五人,陳昌浩同志參加進來,主要負責的還是國燾同志。恩來同志調到中央常委工作,但國燾同志尚未熟悉前,恩來暫時幫助之。關于總政治部本是稼祥主任,因病實際上是博古,現決定博古主任。 徐向前、陳昌浩為前敵總指揮部總指揮和政委

張國燾提出,要提拔新干部,有的“可到軍委”。

毛澤東說,提拔干部是需要的,但不需要集中這么多人到軍委,下面也需要人。目前必須抓緊戰區的工作,迅速打擊敵人。至于一、四方面軍分成幾路,還在考慮中。

會議經討論,通過張聞天所提方案,

這次組織調整,提升了紅四方面軍主要領導人張國燾、徐向前、陳昌浩的軍事領導地位,是中共中央出于團結的目的,對張國燾做出的又一次重大讓步,

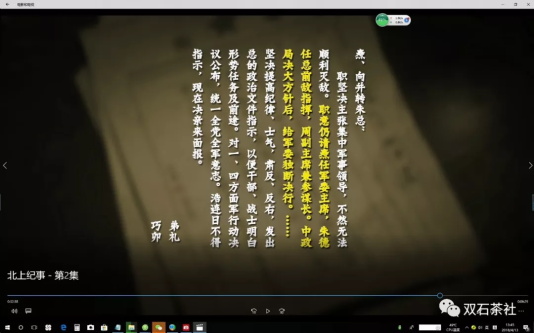

會后的當天,中革軍委以朱周張王名義發布任命通知:

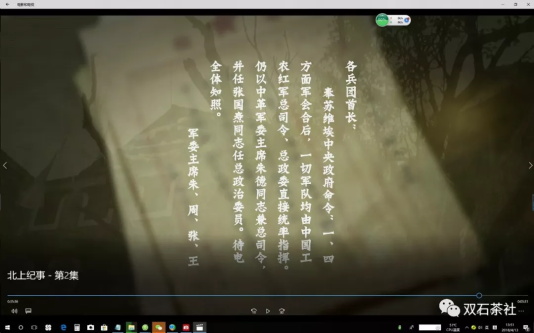

各兵團首長:

奉蘇維埃中央政府命令:一、四方面軍會合后,一切軍隊均由中國工農紅軍總司令、總政委直接統率指揮。仍以中革軍委主席朱德同志兼總司令,并任張國燾同志任總政治委員。待電全體知照。

軍委主席朱、周、張、王

就在這些通知和任命發布的同時,中革軍委也制定了松潘戰役第二步計劃,重新決定了戰役的兵力區分和部署。同時也明確承認了第一階段作戰不順利的原因:

根據前一戰役計劃,關于作戰綱領的實施,由于我軍調動未能高度迅速,及地理、氣候、番民關系,致先遣部隊與后續部隊相隔過遠,各方面的配合亦尚未完全協調,……

松潘戰役流產的系列電報

7月21日,中共中央政治局在蘆花官寨再一次舉行了中央政治局擴大會議,參加會議的有:張國燾、陳昌浩、周恩來、朱德、張聞天、毛澤東、王稼祥、博古、凱豐、鄧發、李(不詳,疑似李富春)、徐向前、劉伯承等人。(徐向前回憶錄中將“李”明確寫為李富春)

這次會議的中心議題,是“討論紅四方面軍的工作問題”。張國燾首先在會上作了關于紅四方面軍在鄂豫皖和通南巴兩個蘇區對敵斗爭情況及反“圍剿”戰略方針的匯報,徐向前發言匯報了紅四方面軍部隊的基本情況,陳昌浩扼要介紹了紅四方面軍的政治工作情況。

會議的第二天,毛澤東、周恩來、朱德等人分別發言,一方面肯定了紅四方面軍在創建根據地、擴大紅軍力量、多次打敗敵人“圍剿”的成績,對紅軍的擴大和鞏固做出了突出的貢獻,另一方面也指出了紅四方面軍部隊目前存在的不足和錯誤

張聞天總結說:揭示過去工作的弱點是為了總結經驗。在新的環境下創造新蘇區是當前的中心任務。

從兩次蘆花會議的表面上看,似乎分歧再一次消除了,矛盾再一次彌合了。

然而,這只是表面現象。一股暗流,還繼續在兩個方面軍之間涌動著。

來源:雙石茶社

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

蕭光畔:以“絲綢之路”為契機,打造中國西進大戰略

蕭光畔:以“絲綢之路”為契機,打造中國西進大戰略圖片新聞