導讀:大格局的看法是,這是全人類的重要進展。所謂中國芯的說法,聽著似乎是別人已經有了,然后有人來填補國內空白,這就拉低了自己的層次。

大家都知道,當代的信息技術是建立在硅(Si)材料上的。所以很多人腦洞大開地設想將來會出現“硅基生命”,也就是有自我意識的機器人,或者人把意識上傳到網絡。或許,高等級的外星文明已經是硅基生命了。

終結者

跟硅基生命相對,地球上現有的以碳(C)元素為基礎的生命就被稱為“碳基生命”,包括人類在內。所以經常見到這樣玩笑的說法:在硅基生命看來,你們這些碳基生命都是渣渣!

碳基生命

然而,硅基真的比碳基高級嗎?其實完全不見得。現在一個很重要的研究方向,就是基于碳材料的信息技術。

最近,北京大學彭練矛院士和張志勇教授等人的研究組,在頂尖學術期刊《科學》(Science)上發表了一篇論文(https://science.sciencemag.org/content/368/6493/850.full),就是這個領域的重要成果。許多媒體報道,這有望為碳基半導體進入規模工業化奠定基礎,也為我國芯片業彎道超車提供巨大潛力(為“中國芯”彎道超車加速!北大研究團隊突破碳基半導體制備瓶頸)。

彭練矛與張志勇等人在Science的論文

我來向大家解讀一下這項工作。

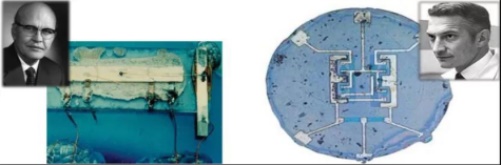

歷史上,半導體材料的變遷其實已經發生過一次了,就是從鍺(Ge)到硅(Si)。1947年,貝爾實驗室的巴丁(John Bardeen,1908 - 1991)和布拉頓(Walter Houser Brattain,1902 - 1987)發明了晶體管,當時他們用的就是鍺。在半導體產業的最初幾年,大家用的都是鍺。

世界上第一支晶體管與晶體管的三位發明人(左:巴丁,中:肖克利,右:布拉頓)

但有些人敏銳地看到,硅的前景比鍺廣闊得多。鍺在地殼中的含量在百萬分之一的量級,而且是地殼中最分散的元素之一,沒有可供工業開采的礦石,只能從其他礦物的處理中回收。而硅占地殼質量的26.4%,隨便抓一把沙子就是二氧化硅。鍺難以提煉到很高的純度,而提純硅要容易得多。鍺半導體的熱穩定性也不如硅。

元素周期表,注意C、Si、Ge都在第四主族

所以到了六十年代,主流已經完全變成了硅,早期的鍺晶體管、鍺集成電路都進了博物館。鍺半導體并沒有完全被淘汰,但只用在極少數地方,如高頻大功率器件。

圖左為基爾比與他的鍺基集成電路,圖右為諾伊斯與他的硅基集成電路

現在大家聽到的28納米、14納米、7納米之類的數據,指的就是在硅材料上一個晶體管的特征尺度。1納米等于10的-9次方米,一根頭發絲的直徑就有幾萬納米。在一根頭發的寬度就能放下幾千個晶體管,這是多么了不起的技術!

但是,當人們繼續往下走,就快hold不住了。晶體管之間離得太近,就會漏電,導致無法使用,這是物理規律決定的。

怎么辦呢?

一條路是修修補補,改變晶體管的構型之類,想盡一切辦法給硅材料續命。

從平面場效應管到FinFET再到GAAFET的演變

另一條路是從底層開始革命,把硅材料換掉。

以前既然可以從鍺換成硅,現在當然也可以換成其他材料,用硅并不是天經地義的。換成什么呢?最有希望的選擇之一就是碳納米管(carbon nanotube),還有一種值得考慮的是石墨烯(graphene)。兩者都是碳材料,所以統稱碳基半導體。

學過初中化學的,都知道石墨的結構,它是由一層層的平面堆疊而成的。石墨的一個單層,就是石墨烯,其中每一個碳原子周圍連著三個碳原子。石墨烯好比一張紙,石墨好比很多張紙摞起來。拿著一張紙,你還可以把它卷成一個管子,這就是碳納米管,簡稱碳管。你看,這些碳材料的結構都很容易理解。

四種碳材料:石墨烯、石墨、碳納米管與富勒烯

在原理上,碳納米管跟硅相比,晶體管的功耗更小,效率更高,所以被公認為下一代集成電路的理想材料。但這只是理論上限,真要實現這樣的潛力,有很多先決條件。

碳納米管晶體管具有超越硅的潛力

首先,這些管子不能橫七豎八躺一地,而是要順著同一方向排列起來。一家人,最重要是齊齊整整!

一家人最要緊是齊齊整整

然后,管子的密度要足夠高,稀稀拉拉排幾根是沒用的。要達到好的性能,需要在1微米里放下100至200根碳納米管。

這兩個條件都很容易理解,還有一個條件比較高端,就是要達到很高的半導體純度。這話是什么意思呢?

我們需要注意到,把一張紙卷成一個管子,有很多種卷法。可以粗,也可以細。可以平著卷,也可以斜著卷。不同的卷法,得到的碳納米管性質是不一樣的。其中有些是半導體,有些是導體,或者說是金屬。

碳納米管的不同卷法

半導體是我們需要的,而導體是有害的。要達到好的性能,導體管子的比例要在百萬分之一以下,也就是說半導體管子的比例要達到99.9999%,小數點后4個9。這就是所謂半導體純度的要求。

論文圖1,左邊是碳納米管晶體管的示意圖,右邊縱軸是金屬性碳納米管比例,橫軸是碳納米管密度,注意這項工作第一次落在了金屬性碳納米管比例小于百萬分之一、碳納米管密度在100至200根每微米的有用范圍內

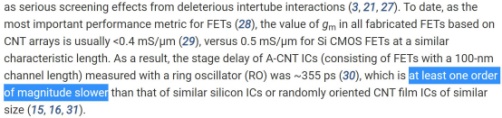

在此之前,順排、高密度和高純度這三個要求,沒有能同時做到的。有些實驗能實現高密度,但沒有高純度。有些實驗是有了高純度,而沒有高密度。所以,碳納米管晶體管的性能,總是比硅差至少一個量級。

在此之前,碳納米管晶體管的性能總是比硅差至少一個量級

知道了這些背景,彭練矛和張志勇等人的新成果就容易理解了。他們提出了一種新的制備方法,第一次把這三個條件同時實現了。從而有史以來第一次,造出了性能超越硅的碳納米管晶體管。

Science雜志對這項工作的介紹(https://science.sciencemag.org/content/368/6493/twis)

如果你想了解細節,那么可以稍微解釋一下。他們的制備方法是,先用多次的聚合物分散和提純,得到超高純度的碳管溶液,然后對這個溶液用維度限制自排列(dimension-limited self-alignment,簡稱DLSA)。最終在4英寸的基底上,制備出了密度在100至200根每微米范圍內可調、半導體純度高達99.9999%、直徑在1.45 ± 0.23 納米范圍內的碳管陣列。經過實測,性能確實超過了相同尺寸的硅晶體管。

論文圖2,順排碳納米管陣列的制備與表征

這是一個里程碑式的成就,正如北大官方的微信文章評論的(為“中國芯”彎道超車加速!北大研究團隊突破碳基半導體制備瓶頸),將為碳基半導體進入規模工業化奠定基礎。

不過,這種方法目前還不能工業化。他們必須用到一種叫做“離子液體柵極”(ionic liquid gate)的部件,才能使碳納米管晶體管的性能超過硅,而離子液體柵極目前是不能大規模制備的。所以,在工業化的路上還有許多障礙要克服。好消息在于,這些障礙越來越少了,而且第一次顯露出了超越硅的曙光。

論文圖4,使用離子液體柵極后,碳納米管晶體管超越了硅

離子液體柵極不適合大規模集成

最后,有一點值得討論的是,媒體在報道這項成就時,往往用“中國芯”這樣的詞,例如深科技的文章(北大教授突破碳基半導體技術,在《科學》發表三篇論文!“中國芯”夢想更進一步)。

北大教授突破碳基半導體技術,在《科學》發表三篇論文!“中國芯”夢想更進一步

就連北大自己的宣傳,都用這樣的標題(為“中國芯”彎道超車加速!北大研究團隊突破碳基半導體制備瓶頸)。

為“中國芯”彎道超車加速!北大研究團隊突破碳基半導體制備瓶頸

這其實格局有點小了。大格局的看法是,這是全人類的重要進展。所謂中國芯的說法,聽著似乎是別人已經有了,然后有人來填補國內空白,這就拉低了自己的層次。

《孔子家語》里有一個故事:楚王出游的時候,丟失了一張弓。左右要去找弓,楚王說:“不用了。楚王失弓,楚人得之,又何求之!”

《孔子家語》

你覺得楚王的胸懷很開闊嗎?然而孔子聽到,卻說:“可惜楚王的胸懷不夠大啊!為什么不說人失弓,人得之,就夠了呢?何必一定要楚人呢?”

楚王失弓(http://www.quanxue.cn/CT_RuJia/KongZiJY/KongZiJY10.html)

最后,歡迎大家關注我們的賬號“科技袁人”。感謝我們的科學家開拓未來技術,為人類提升境界。也希望我們的媒體提高格局和水平,跟上時代的步伐。

本文作者袁嵐峰,中國科學技術大學化學博士,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心副研究員,科技與戰略風云學會會長,“科技袁人”節目主講人,安徽省科學技術協會常務委員,入選“典贊·2018科普中國”十大科學傳播人物,微博@中科大胡不歸,知乎@袁嵐峰(https://www.zhihu.com/people/yuan-lan-feng-8)。 來源:風云之聲

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

2019年度國家科學技術進步獎一等獎:半導體照明“看見”我國節能環保持續提升

2020-01-14最新!工信部重大決策:推動集成電路一級學科!大力發展半導體材料、芯片、器件及IGBT模塊!

2019-10-10? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞