羅思義:俄羅斯發起軍事行動是在保衛中國的西部防線

點擊: 作者:羅思義 來源:昆侖策網【授權】 發布時間:2022-03-16 07:32:15

美國想削弱的主要對手是中國,而非俄羅斯

美國試圖通過向俄羅斯做出讓步來分化中俄

美國試圖利用“大棒”政策分化俄中關系

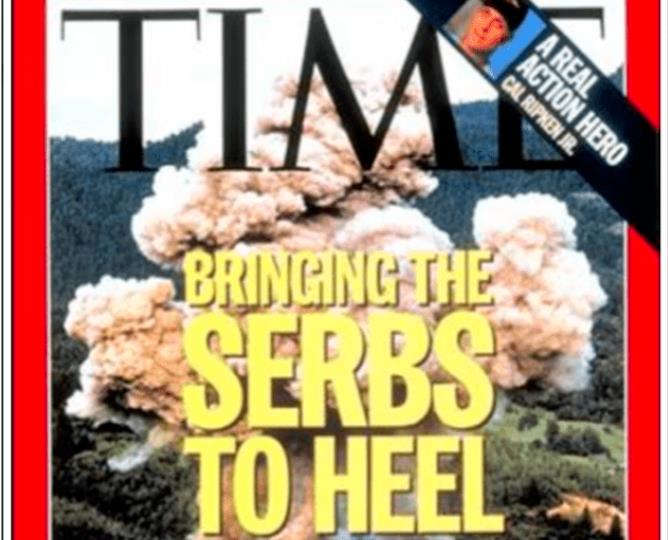

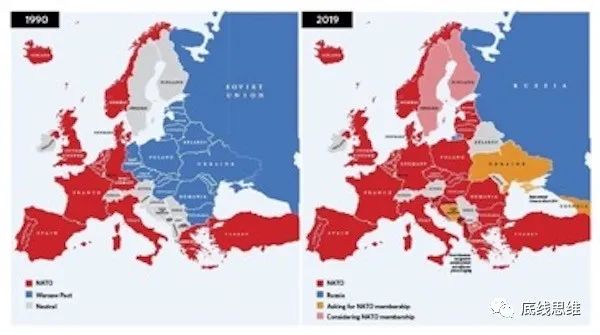

北約五輪東擴,令俄羅斯看清美國的本質

烏克蘭若加入北約,將對俄羅斯構成致命威脅

美國在如何對付中國的問題上存在戰術分歧

若美國分化中俄的圖謀成功,將對中國產生何種影響?

美國對俄羅斯步步緊逼,是不想俄羅斯和歐洲走得太近

烏克蘭沖突結果對中國有何直接影響?

“戰爭無非是政治通過另一種手段的延續”

世界政治發展趨勢:美國極端反華勢力抬頭

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞