-

周忠:論文藝場域的異化與救贖

2025-04-19

論文藝場域的異化與救贖

——當文藝批評淪為權利的應聲蟲與資本的提線木偶

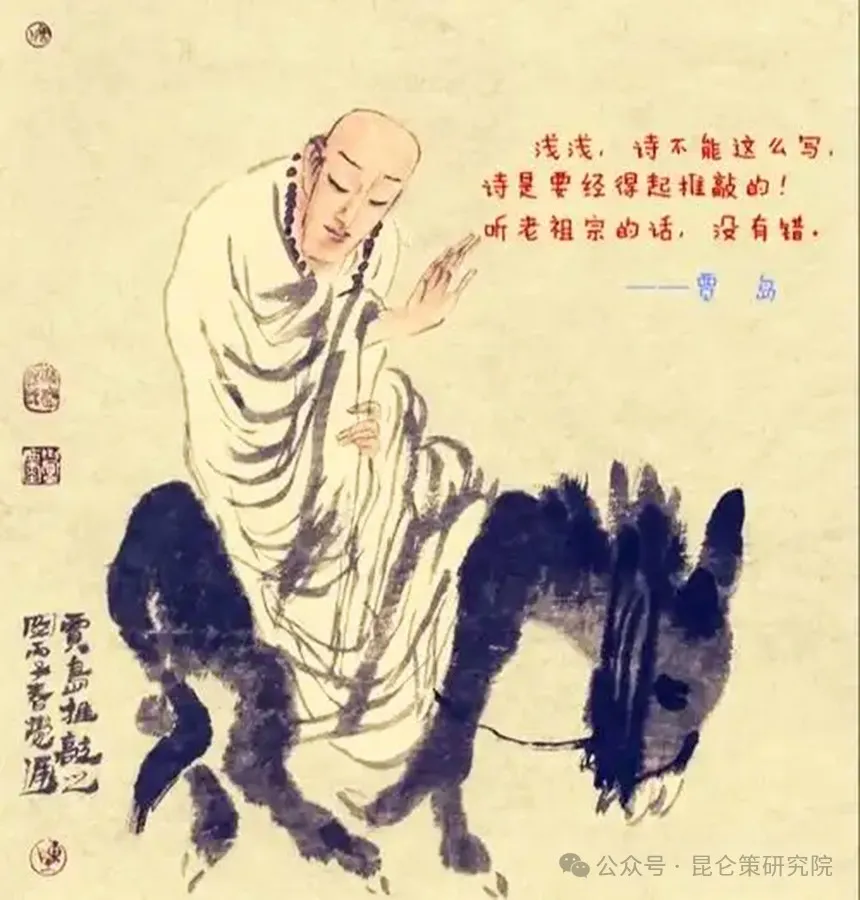

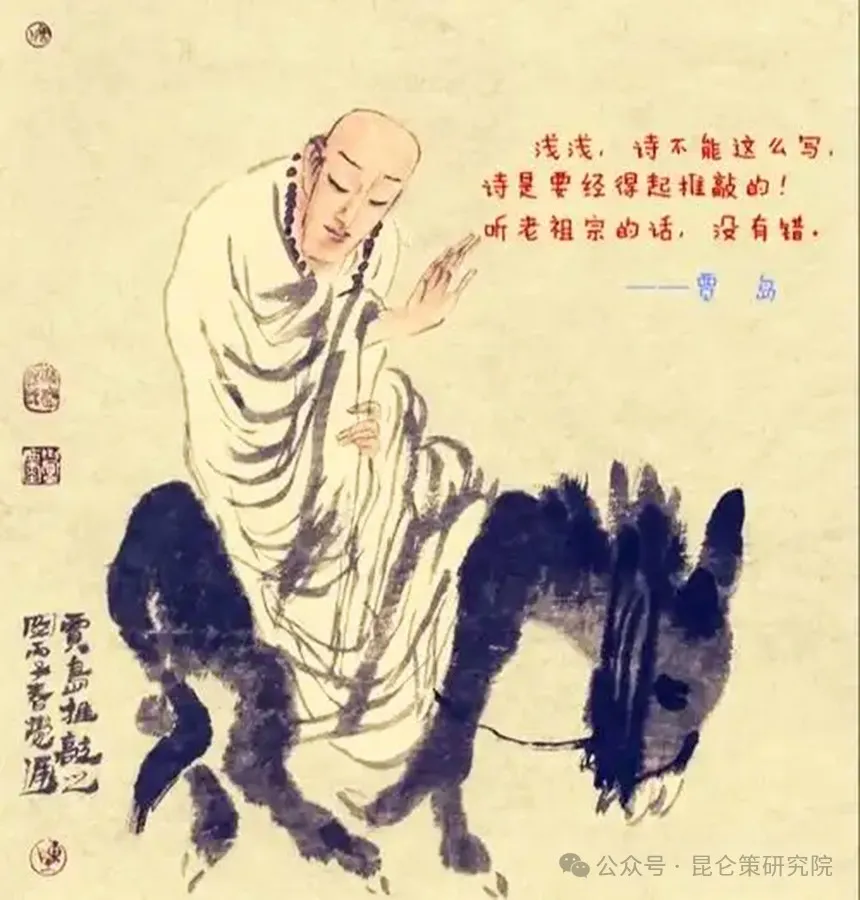

“背著兒媳婦朝華山”的比喻,恰如其分地揭示了當代文藝批評的荒誕困境:批評者既要背負道德枷鎖,又要在利益鋼絲上行走,最終在各方夾擊中淪為“雞肋”。當賈淺淺的“屎尿體”詩歌被冠以“先鋒實驗”之名招搖過市,當文學獎項淪為“文二代”的通關文牒,當批評家的筆化作權力尋租的籌碼,當文藝批評成為殘次文人互相吹捧的關系場,我們不得不直面一個殘酷現實——文學批評已陷入價值崩塌的深淵,成為滋養文化垃圾的溫床。

一

評價體系崩塌,當文學淪為權力的提款機

中國文學批評的當代困境,始于評價體系的全面潰敗。在賈淺淺事件中,我們目睹了文學神圣性的徹底解構:其《雪天》中“尿成一條線”的直白描寫,竟能獲得“天成禪意”的溢美;《黃瓜》里粗鄙的性隱喻,被包裝成“解構傳統”的先鋒姿態。這種價值倒錯背后,是文學批評的“圈子化”與“門閥化”——施施然主編的《中國女詩人詩選》成為熟人俱樂部,賈平凹主編的《延河》雜志淪為家族自留地。當文學獎項的評選標準從作品質量異化為人情網絡,當“文二代”特權成為進入文學圣殿的通行證,文學批評已淪為權力尋租的遮羞布。

值得警惕的是商業資本的深度介入。出版商將賈淺淺詩歌包裝成“文化快消品”,評論家為其炮制“審丑現代性”的理論外衣,流量邏輯正在肢解文學的審美本質。這種現象與“梨花體”“廢話體”的走紅形成鏡像,共同印證了法蘭克福學派對文化工業的預言:當藝術淪為商品,批評便淪為營銷話術。

令人憂慮的是,普通讀者在資本與權力、圈子的三重裹挾下,逐漸喪失了獨立思考的能力。他們習慣于接受贊歌式的評價,對批評之聲則充滿敵意,甚至以“網絡暴力”的方式攻擊批評者。這種“只聽贊歌,不容批評”的文化氛圍,加劇了文學批評的異化,使其淪為一場自娛自樂的虛假狂歡。

二

批評倫理失守,道德勇氣消解與專業精神潰敗

面對賈淺淺現象,文學批評界的集體失語堪稱當代精神史上的恥辱印記。中國作協副主席李敬澤盛贊其“詞語出色”,西北大學教授陳曉輝將其捧為“天成詩人”,這些專業頭銜的背書,非但未能捍衛文學尊嚴,反而成為公眾質疑的焦點。當批評家選擇性失明,將粗鄙等同于真誠,把肉麻當作深刻,實則是專業精神的全面潰敗。

深層的危機在于批評倫理的瓦解。部分評論家將“紅包厚度”與“贊美程度”直接掛鉤,把文學批評異化為新型權錢交易、人情交易,互相吹捧的名利場。這種墮落不僅背離了“批評即選擇”的本義,更踐踏了康德所言“頭頂星空與心中道德律”的啟蒙精神。當文學批評成為“醫托式”的營銷工具,當批評家淪為“中山狼”式的利益獵手,文學的神圣殿堂便被蛀空了根基。

與此同時,普通讀者對批評的敵視態度,進一步助長了批評倫理的失守。他們習慣于將批評視為“挑刺”或“抹黑”,甚至以“網絡暴力”的方式攻擊批評者。這種“只聽贊歌,不容批評”的文化氛圍,不僅扼殺了批評的獨立性與公共性,也使得文學批評徹底淪為權力的應聲蟲與資本的提線木偶。

三

救贖之路,重建批評的獨立性與公共性

當文藝場成為名利場,傷害的不僅僅是文藝,而是社會道德和評價體系,應當徹底糾正,實現文藝的救贖。破解當前困局,需要從價值重建、制度重構與精神重塑三個維度入手,全面更新文學批評的生態。

1、價值重建。文學批評應回歸“真善美”的本體論追求。正如德國批評家本雅明所言,真正的批評是“作品的誕生地”,需要批評家以“神圣的嫉妒”守護文學品質。當務之急是建立透明化評審機制,打破“文二代”特權壟斷,讓《文學工作者職業道德建設意見》真正落地生根。

2、制度重構。借鑒法國文學評獎的“匿名評審”制度,建立第三方學術監督機制。對于違規操作的評審機構,應像處理學術不端般嚴懲不貸。同時設立“文學批評倫理委員會”,將“紅包批評”、“圈子批評”納入行業黑名單。

3、精神重塑。批評家需要重拾薩特式的介入勇氣。面對賈淺淺式的文化垃圾,當如魯迅所言“真的猛士敢于直面慘淡的人生”,以“剜爛蘋果”的決絕態度,履行阿多諾所說的“否定辯證法”使命。這要求批評家既要有“鐵肩擔道義”的擔當,又需具備“妙手著文章”的學養。

普通讀者也需要重新審視批評的價值,摒棄“只聽贊歌,不容批評”的狹隘心態。批評不是“挑刺”,而是對文學品質的守護;不是“抹黑”,而是對文化生態的凈化。唯有讓批評回歸“好處說好,壞處說壞”的本真,才能重建文學批評的獨立性與公共性。

四

鏡鑒未來,在解構與重建中尋找出路

賈淺淺現象猶如一柄鋒利的手術刀,剖開了當代文壇的病灶。從“朦朧詩”到“下半身寫作”,從“梨花體”到“屎尿體”,文學批評的每一次失守都在加劇創作生態的惡化。但危機中往往孕育著轉機,年輕批評家對“文二代”特權的質疑,民間讀者對“審丑文學”的抵制,都昭示著重建批評倫理的可能性。

站在文明傳承的高度,文學批評不應是權力的應聲蟲,而要成為時代的瞭望塔;不該是資本的提線木偶,而需化作藝術的守夜人。唯有讓批評回歸“好處說好,壞的說壞”的本真,重建“批評即創造”的現代精神,方能讓文學重新成為照亮人性的火炬。畢竟,當批評家失去脊梁,文學便失去了靈魂;當批評淪為交易,文化便墜入深淵——這既是歷史的警示,更是未來的召喚。

(作者系自由撰稿人、愛國者;來源:昆侖策網【原創】,作者授權首發)

【昆侖策研究院】微信公眾號 遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對公眾負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

相關文章