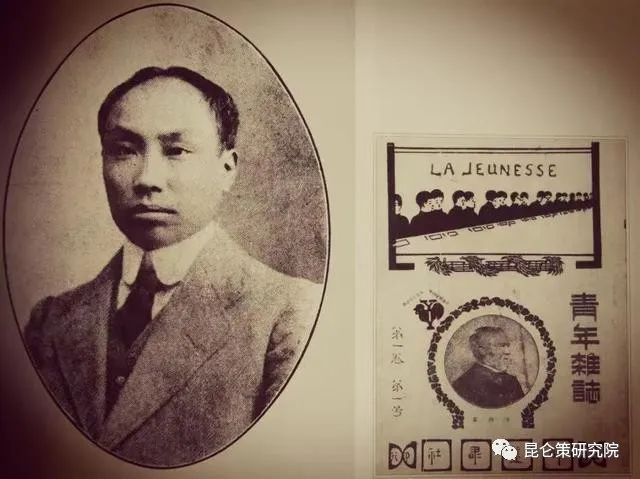

回顧中國(guó)歷史分期問(wèn)題上的百年大論戰(zhàn),如果要追根溯源的話,陳獨(dú)秀或許可以稱得上是肇始者。日本明治末年,陳獨(dú)秀多次游學(xué)日本,適逢維新運(yùn)動(dòng)如火如荼,思想界正在大力批判封建遺毒。但明治維新運(yùn)動(dòng)所謂的“封建”已非“封邦建國(guó)”的本義,而是日本啟蒙思想家仿效法國(guó)啟蒙運(yùn)動(dòng),對(duì)過(guò)往的、落后的制度及觀念、習(xí)俗的統(tǒng)稱,他們將德川時(shí)代的社會(huì)特征概括為封建與鎖國(guó)。

受其影響,陳認(rèn)為清政府和德川幕府一樣,是當(dāng)時(shí)中國(guó)保守、落后、愚昧和反動(dòng)勢(shì)力的總代表,是封建制度的總根源。日本明治維新運(yùn)動(dòng)推翻德川幕府,鏟除封建制度,取得勝利,給陳獨(dú)秀以精神鼓舞。陳認(rèn)為中國(guó)要走向現(xiàn)代化,也必須打倒?jié)M清,于是思考醞釀之后,首次在中國(guó)提出了“反封建”的口號(hào)。陳獨(dú)秀對(duì)歷史研究并不是很深,只是由于時(shí)勢(shì)的需要借用了日本明治維新運(yùn)動(dòng)中“封建”這一概念,事實(shí)上,清廷雖然是彼時(shí)中國(guó)發(fā)展的最大障礙,但并非因?yàn)榉饨ㄖ疲窃从趬阂帧⒅舷⑸鐣?huì)活力的中央集權(quán)專制制度。1917年,隨著十月社會(huì)主義革命在俄國(guó)取得勝利,馬克思主義傳入中國(guó)。蘇聯(lián)和中國(guó)的“左”派馬克思主義者把馬克思關(guān)于西歐資本主義起源的歷史觀點(diǎn),發(fā)展成了人類社會(huì)必然要經(jīng)歷原始社會(huì)、奴隸社會(huì)、封建社會(huì)、資本主義社會(huì)和共產(chǎn)主義社會(huì)五個(gè)階段的理論體系,后被稱為“五階段論”或“五形態(tài)論”。由此在國(guó)際國(guó)內(nèi)引起了一場(chǎng)關(guān)于人類社會(huì)是否要經(jīng)過(guò)這五個(gè)階段的論戰(zhàn)。在中國(guó),討論的焦點(diǎn)集中在兩個(gè)問(wèn)題上,一是奴隸社會(huì)是不是人類社會(huì)發(fā)展的必經(jīng)階段,二是中國(guó)歷史上是否存在過(guò)奴隸社會(huì)。當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)有名的史學(xué)家?guī)缀醵紖⑴c了這場(chǎng)論戰(zhàn)。郭沫若、呂振羽、翦伯贊、王宜昌、陶希圣、曾蹇等認(rèn)為奴隸社會(huì)是人類社會(huì)發(fā)展的必經(jīng)階段,中國(guó)歷史上存在過(guò)奴隸社會(huì),而李季、杜畏之、梅思平、胡秋原、王禮錫、劉興唐等則堅(jiān)決予以否認(rèn)。1927年,隨著托洛茨基被斯大林領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)共(布)中央全會(huì)撤銷黨內(nèi)職務(wù)并被開除出黨,中國(guó)國(guó)內(nèi)這場(chǎng)本該是社會(huì)史領(lǐng)域的純學(xué)術(shù)論戰(zhàn),就不可避免地被賦予了更多的政治色彩。反對(duì)中國(guó)歷史上存在過(guò)奴隸社會(huì)的學(xué)者大多被戴上了“托派”分子的帽子,論戰(zhàn)的天平呈現(xiàn)出一邊倒的態(tài)勢(shì)。1930年,郭沫若出版《中國(guó)古代社會(huì)研究》,首次將中國(guó)歷史的分期問(wèn)題同馬克思的論述結(jié)合起來(lái),提出中國(guó)歷史可以分為原始社會(huì)、奴隸社會(huì)、封建社會(huì)和資本主義社會(huì)四個(gè)階段。他先引用了馬克思在《〈政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判〉序言》中的那段話:“大體說(shuō)來(lái),亞細(xì)亞的、古代的、封建的和現(xiàn)代資產(chǎn)階級(jí)的生產(chǎn)方式可以看做是社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)演進(jìn)的幾個(gè)時(shí)代。”然后這樣予以詮釋:“這兒所說(shuō)的‘亞細(xì)亞的’,是指古代的原始公社社會(huì),‘古典的’是指希臘、羅馬的奴隸制,‘封建的’是指歐洲中世紀(jì)經(jīng)濟(jì)上的行幫制政治表現(xiàn)上的封建諸侯,‘近世資產(chǎn)階級(jí)的’那不用說(shuō)就是現(xiàn)在的資本制度了。”

對(duì)于中國(guó)古代社會(huì),他認(rèn)為,“大抵在西周以前就是所謂‘亞細(xì)亞的’原始公社社會(huì),西周是與希臘、羅馬奴隸制時(shí)代相當(dāng),東周以后,特別是秦以后,才真正地進(jìn)入了封建時(shí)代。”郭沫若《中國(guó)古代社會(huì)研究》的出版,又引起了社會(huì)史領(lǐng)域另一場(chǎng)關(guān)于封建制度理論的論辯,這場(chǎng)論辯開始于1931年,主要以《讀書雜志》為中心展開,郭沫若、呂振羽、范文瀾、侯外廬、周谷城、錢穆、梁漱溟等都曾披掛上陣。由郭沫若《中國(guó)古代社會(huì)研究》出版引起的這場(chǎng)論辯,后來(lái)由于抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā),暫時(shí)劃上了一個(gè)句號(hào)。從結(jié)果看,郭沫若的觀點(diǎn)得到了大多數(shù)馬克思主義學(xué)者的認(rèn)同。

1938年,斯大林發(fā)表《論辯證唯物主義和歷史唯物主義》,正式提出,人類歷史上先后存在過(guò)五種基本類型的生產(chǎn)關(guān)系,分別是原始公社制的、奴隸占有制的、封建制的、資本主義的和社會(huì)主義的。斯大林一錘定音,從此以后,“五階段論”就成了不容質(zhì)疑的、權(quán)威的馬克思主義觀點(diǎn),也因而成為社會(huì)主義國(guó)家解釋人類歷史發(fā)展的基本理論框架。國(guó)內(nèi)時(shí)值抗戰(zhàn),馬克思主義史學(xué)內(nèi)部關(guān)于中國(guó)歷史上是否存在過(guò)奴隸社會(huì)的爭(zhēng)論也應(yīng)聲偃旗息鼓,“五階段論”一躍而為馬克思主義史學(xué)工作者研究中國(guó)歷史分期的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。出于抗戰(zhàn)和革命現(xiàn)實(shí)的需要,國(guó)內(nèi)馬克思主義史學(xué)工作者研究的主要目標(biāo)也相應(yīng)地變成了中國(guó)從何時(shí)由奴隸社會(huì)進(jìn)入封建社會(huì),以及中國(guó)封建社會(huì)是怎樣長(zhǎng)期延續(xù)這一類問(wèn)題。這種局面一直持續(xù)到新中國(guó)成立。1950年代初,國(guó)內(nèi)一度出現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴,百花齊放”的大好局面,過(guò)去因客觀原因中斷或擱置的問(wèn)題重新被提了出來(lái)。一開始,史學(xué)界討論的還是中國(guó)歷史上是否存在過(guò)多種“封建”制的問(wèn)題,不久,中國(guó)歷史上是否存在過(guò)奴隸社會(huì)這個(gè)問(wèn)題也被拋了出來(lái)。

1957年6月2日,時(shí)任南開大學(xué)歷史系世界史教研室主任的雷海宗教授在天津社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)作了題為《世界史分期與上古中古史中的一些問(wèn)題》的演講。雷在演講中指出:“高度發(fā)展的奴隸制度是一個(gè)很實(shí)際、很嚴(yán)重、很危險(xiǎn)的制度,不能視同兒戲,不是想做就能做到的事……世界歷史上并沒(méi)有一個(gè)奴隸社會(huì)階段。既然如此,歷史上也就沒(méi)有一個(gè)所謂奴隸社會(huì)向封建社會(huì)過(guò)渡或轉(zhuǎn)化的問(wèn)題。”同年,李鴻哲在《文史哲》雜志第10期發(fā)表《“奴隸社會(huì)”是否社會(huì)發(fā)展必經(jīng)階段》一文,更是直接表示:“奴隸社會(huì)說(shuō)在理論上站不住腳,不符合歷史事實(shí),違背歷史唯物主義……不要把它當(dāng)作一個(gè)放諸四海皆準(zhǔn)的真理。”不過(guò),這場(chǎng)論戰(zhàn)剛開了個(gè)頭,就由于眾所周知的原因,被掐滅在了萌芽狀態(tài)之中。二人在隨后展開的政治運(yùn)動(dòng)中遭到嚴(yán)厲的批判,禁止他們對(duì)這個(gè)問(wèn)題發(fā)表不同的意見。客觀而言,1920、1930年代和1950年代兩次關(guān)于中國(guó)歷史是否存在過(guò)奴隸社會(huì)的論戰(zhàn),雙方都沒(méi)有拿出十分充足的理由,更談不上形成一個(gè)完整的理論體系。雙方的論辯主要局限在“五階段”論是不是馬克思本人的思想,是不是適合整個(gè)人類社會(huì)的歷史發(fā)展,缺乏對(duì)中國(guó)歷史階段問(wèn)題的實(shí)際分析。1978年以后,中國(guó)進(jìn)入改革開放時(shí)代,學(xué)術(shù)環(huán)境的寬松給“五階段論”的論戰(zhàn)復(fù)出提供了契機(jī)。

1979年,黃現(xiàn)璠在《廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)》第2期率先發(fā)文《我國(guó)民族歷史沒(méi)有奴隸社會(huì)的探討》指出,世界大多數(shù)國(guó)家是直接從原始社會(huì)進(jìn)入封建社會(huì)的,中國(guó)沒(méi)有奴隸社會(huì)。他說(shuō):“我國(guó)殷周不是奴隸社會(huì),而是領(lǐng)主封建社會(huì)。”馬克思在《〈政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判〉序言》中“亞細(xì)亞的、古代的、封建的和現(xiàn)代資產(chǎn)階級(jí)的生產(chǎn)方式……是歐洲歷史分期,譯者斷章取義,套用公式”,以殷周為奴隸社會(huì),是“套用馬克思主義學(xué)說(shuō),理論公式化,值得商討。”黃現(xiàn)璠同時(shí)提出,“原始共產(chǎn)主義” 階段之后的殷商至戰(zhàn)國(guó)是“領(lǐng)土封建社會(huì)”,秦漢至鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)是“地主封建社會(huì)”。隨后,張廣志、胡鐘達(dá)、沈長(zhǎng)云、何新、賈衛(wèi)列、朱土興、陳勝粦等一大批學(xué)者,先后紛紛發(fā)表文章表示了對(duì)“五階段論”及其被套用在中國(guó)歷史分期問(wèn)題上的質(zhì)疑。其中不僅涉及中國(guó)歷史是否存在奴隸社會(huì)的問(wèn)題,而且對(duì)中國(guó)歷史上封建社會(huì)具體劃分階段,以及中國(guó)是否存在一個(gè)半殖民地半封建社會(huì)的問(wèn)題,都提出了不同意見。這些學(xué)者由于在否定奴隸社會(huì)是人類歷史發(fā)展的必經(jīng)階段,否定中國(guó)歷史上存在奴隸制這兩個(gè)問(wèn)題上,立場(chǎng)一致,遂被稱為“無(wú)奴派”。“無(wú)奴派”的攻勢(shì)迅猛,傳統(tǒng)的“五階段論”者毫無(wú)還手之力。到1980年代末期,“五階段論”在學(xué)界受到了普遍懷疑。學(xué)界在反思之余,開始了對(duì)中國(guó)歷史階段劃分理論體系的新一輪探索。1988年7月,全國(guó)史學(xué)理論討論會(huì)在煙臺(tái)召開,大會(huì)討論主題主要有四個(gè),一是五種生產(chǎn)方式是人類社會(huì)的普遍規(guī)律嗎?二是奴隸社會(huì)是人類社會(huì)的必經(jīng)階段嗎?三是劃分社會(huì)形態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)宏觀社會(huì)構(gòu)架的幾種設(shè)想,四是對(duì)中國(guó)近、現(xiàn)代社會(huì)性質(zhì)的認(rèn)識(shí)。進(jìn)入1990年代,國(guó)內(nèi)史學(xué)界有相當(dāng)一部分學(xué)者放棄了傳統(tǒng)的“五階段論”。1999年11月,中國(guó)社會(huì)形態(tài)及相關(guān)理論問(wèn)題學(xué)術(shù)研討會(huì)在天津召開,會(huì)議主要議題有三項(xiàng):一是關(guān)于傳統(tǒng)社會(huì)形態(tài)理論及相關(guān)理論的再認(rèn)識(shí),二是關(guān)于中國(guó)社會(huì)發(fā)展形態(tài)及演進(jìn)過(guò)程的新思考,三是關(guān)于中國(guó)歷史研究的理論范式與概念系統(tǒng)的新探討。張分田、張榮明在《歷史研究》2000年第2期發(fā)表《中國(guó)社會(huì)形態(tài)及相關(guān)理論問(wèn)題學(xué)術(shù)研討會(huì)述評(píng)》一文,對(duì)這次會(huì)議研討情況進(jìn)行了總結(jié):“許多學(xué)者呼吁創(chuàng)建中國(guó)學(xué)者自己的理論模式。有的學(xué)者指出,在世界中世紀(jì)史上,中國(guó)封建社會(huì)的歷史資料最為豐富,應(yīng)該建立中國(guó)人的符合世界歷史的理論模式。有的學(xué)者主張,跳出各種外來(lái)的理論模式,研究中國(guó)的特殊性,構(gòu)架適合中國(guó)歷史的理論模式。有的學(xué)者提出的一種思想很有代表性:當(dāng)前中國(guó)歷史研究不僅有理論引進(jìn)問(wèn)題,還有理論的‘中國(guó)化’或稱‘本土化’問(wèn)題。”“無(wú)奴論”者除了主張不再使用奴隸制、奴隸社會(huì)階段理論外,還強(qiáng)調(diào)中國(guó)歷史的理論體系應(yīng)該符合中國(guó)國(guó)情,“具有中國(guó)特色”,對(duì)封建制度、封建社會(huì)的討論,應(yīng)該復(fù)歸“封建”一詞“封邦建國(guó)”的本意。這種呼聲在進(jìn)入21世紀(jì)后越來(lái)越高,質(zhì)疑秦至清為“封建社會(huì)”的意見也產(chǎn)生了越來(lái)越廣泛的影響。其中,影響最大的當(dāng)屬武漢大學(xué)歷史系馮天瑜教授。

1990年2月,馮天瑜在《中華文化史》上刊文論及中國(guó)的“封建制度”:“時(shí)下通用的‘封建制度’是一個(gè)需要特別加以辨析的概念,因?yàn)樗暮x既大異于古來(lái)慣稱的‘封建’,也頗不同于西方史學(xué)界常用的‘封建制度’。”之后,日知、李慎之、何家棟等,也紛紛撰文表示贊同馮天瑜的意見,并進(jìn)一步表達(dá)了各自的理論思考。2006年2月馮天瑜出版《“封建”考論》, 將“封建”名實(shí)及封建社會(huì)、封建制度問(wèn)題的討論推向高潮。首先是武漢大學(xué)于同年10月舉辦了“‘封建社會(huì)’再認(rèn)識(shí)研討會(huì)”。接著,在2007年11月,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歷史研究所、經(jīng)濟(jì)研究所和《歷史研究》編輯部聯(lián)合舉辦了“‘封建’社會(huì)名實(shí)問(wèn)題與馬列主義封建觀學(xué)術(shù)研討會(huì)”,這次會(huì)議的參會(huì)論文以《“封建”名實(shí)問(wèn)題討論文集》為書名于次年結(jié)集,由江蘇人民出版社出版。2008年12月,武漢大學(xué)中國(guó)傳統(tǒng)文化研究中心、蘇州大學(xué)社會(huì)學(xué)院和蘇州科技學(xué)院人文學(xué)院在蘇州聯(lián)合召開 “‘封建’與‘封建社會(huì)’問(wèn)題學(xué)術(shù)研討會(huì)”,參會(huì)論文以《中國(guó)“封建”社會(huì)再認(rèn)識(shí)》為書名于2009年由中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社出版。經(jīng)過(guò)十多年的反復(fù)討論、商榷,“封建”的譯名問(wèn)題、“封建”的古今含義不同問(wèn)題、“封建社會(huì)”的名不副實(shí)及流播問(wèn)題等,基本得以廓清,但在對(duì)待中國(guó)封建社會(huì)時(shí)段具體劃分這個(gè)問(wèn)題上,史學(xué)界還是不能達(dá)成共識(shí),形成了兩派意見。一派以馮天瑜為代表,認(rèn)為將秦漢至明清時(shí)期的中國(guó)稱為“封建社會(huì)”,既與馬克思經(jīng)典原著中關(guān)于“封建社會(huì)”的描述不相符合,也與“封建”一詞“封地建藩”的本意相違背:“其結(jié)果,由于關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)失準(zhǔn),一部中國(guó)歷史的宏大敘事,失卻了構(gòu)制網(wǎng)絡(luò)的堅(jiān)實(shí)紐結(jié)。由此出發(fā),史學(xué)界長(zhǎng)期探討的‘中國(guó)古史分期’‘中國(guó)封建社會(huì)內(nèi)部分期’‘封建土地所有制形式’‘中國(guó)資本主義萌芽’‘中國(guó)封建社會(huì)為何長(zhǎng)期延續(xù)’等問(wèn)題,都缺乏議論得以健康展開所必要的嚴(yán)密的概念坐標(biāo)系。”(轉(zhuǎn)引自余來(lái)明 《〈 “封建” 考論〉:廓清史學(xué)核心概念的堅(jiān)實(shí)努力——“封建社會(huì)”再認(rèn)識(shí)學(xué)術(shù)研討會(huì)綜述》,《武漢大學(xué)學(xué)報(bào)》2007年第2期。)

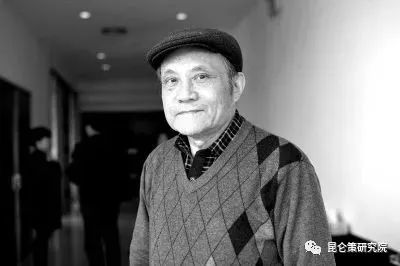

【中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所李根蟠研究員】

另一派以中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究員李根蟠為代表,認(rèn)為不能僅從“封建”是“封邦建國(guó)”這個(gè)狹義的角度去理解,更應(yīng)該從馬克思主義關(guān)于社會(huì)形態(tài)演進(jìn)階段理論這一廣義角度去理解,亦即封建制度是指地主階級(jí)對(duì)農(nóng)民階級(jí)實(shí)行專制統(tǒng)治的社會(huì)制度。總之,“五階段論”不能動(dòng)搖,因?yàn)?ldquo;社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)學(xué)說(shuō)是唯物史觀的基石,抽掉這塊基石,唯物史觀就要倒塌。五種生產(chǎn)方式依次演進(jìn)的理論是社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)學(xué)說(shuō)在人類歷史研究中的具體運(yùn)用,雖然兩者并不完全等同,但確實(shí)是密不可分的,如果把奴隸社會(huì)、封建社會(huì)、資本主義社會(huì)逐一抹殺,社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)學(xué)說(shuō)和唯物史觀也就基本上被否定掉了。”(李根蟠:《略談馬列主義的封建觀和社會(huì)形態(tài)觀》,《史學(xué)月刊》2008年第3期。)李根蟠等的擔(dān)心不是沒(méi)有道理,有不少學(xué)者認(rèn)為,既然秦至清不是封建社會(huì),那把中國(guó)近代社會(huì)定義為半殖民地半封建社會(huì),也是不合適的。另外,把辛亥革命定性為資產(chǎn)階級(jí)革命也是有問(wèn)題的。原因有二,一是辛亥革命的領(lǐng)導(dǎo)者不是資產(chǎn)階級(jí),而是一批青年學(xué)生、留學(xué)生或者國(guó)內(nèi)新式學(xué)堂的學(xué)生,亦即19世紀(jì)末年至20世紀(jì)初在中國(guó)出現(xiàn)的“共和知識(shí)分子”或“平民知識(shí)分子”;二是辛亥革命最主要的任務(wù)是推翻滿族貴族的統(tǒng)治,挽救民族危亡。就此兩點(diǎn)而言,辛亥革命的性質(zhì)是一場(chǎng)共和民主革命。李根蟠的觀點(diǎn)有一定的政治立場(chǎng),再探討下去勢(shì)必影響馬克思主義唯物史觀的統(tǒng)治地位。此后,關(guān)于關(guān)于“五階段論”是否適合中國(guó)歷史分期的討論逐漸趨于沉寂。史學(xué)界這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)百年的爭(zhēng)論,對(duì)當(dāng)代中國(guó)歷史文化的宣傳和教育產(chǎn)生了重大影響。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是影響了中國(guó)國(guó)家博物館歷史分期布展的指導(dǎo)原則。1988年之前,中國(guó)國(guó)家博物館的前身中國(guó)歷史博物館,對(duì)“中國(guó)通史陳列”采取的是“五階段論”分階段布展原則。1988年至1997年,撤銷了原來(lái)中國(guó)通史的順序,而將陳列文物的原則改成了保持既按社會(huì)發(fā)展分期,又按朝代排列的陳列體系。2011年,中國(guó)國(guó)家博物館又將“中國(guó)通史陳列”改為“古代中國(guó)基本陳列”,徹底摒棄按照“五階段論”劃分中國(guó)歷史階段的布展原則,按照朝代先后順序,分為八個(gè)時(shí)期進(jìn)行布展。這八個(gè)時(shí)期分別是遠(yuǎn)古時(shí)期、夏商西周時(shí)期、春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期、秦漢時(shí)期、三國(guó)兩晉南北朝時(shí)期、隋唐五代時(shí)期、遼宋夏金元時(shí)期和明清時(shí)期。二是直接影響了中學(xué)歷史教學(xué)指導(dǎo)原則,中學(xué)歷史教學(xué)大綱的相關(guān)表述出現(xiàn)搖擺不定的情況。從1988年開始, 新的中學(xué)歷史教學(xué)大綱指導(dǎo)原則不再像以往那樣,要求表述必須明確各種形態(tài)及其進(jìn)步性,而是提出要以馬克思主義為指導(dǎo),在強(qiáng)調(diào)歷史發(fā)展規(guī)律性的同時(shí),關(guān)注歷史發(fā)展的特殊性。不過(guò),這種表述由于受政治氣候的影響,在1990年的大綱中被取消,恢復(fù)到了1988年前的表述。但1992年的大綱又回到了1988年的表述模式。在現(xiàn)行統(tǒng)編教材《中國(guó)歷史》中,關(guān)于秦始皇建立的國(guó)家,是用“我國(guó)歷史上第一個(gè)統(tǒng)一的多民族的封建國(guó)家”來(lái)表述的,而在浙江2018年使用的《歷史與社會(huì)》中,則是用“歷史上第一個(gè)統(tǒng)一的中央集權(quán)的大帝國(guó)”來(lái)表述,不見“封建”二字,甚至在《歷史與社會(huì)》的整個(gè)中國(guó)古代史部分,也只字未提“封建”二字。回顧這場(chǎng)百年大論戰(zhàn),否定“五階段論”適合中國(guó)歷史分期的學(xué)者,不單是質(zhì)疑、否定,他們也提出了自己關(guān)于中國(guó)歷史分期的觀點(diǎn)或?qū)W說(shuō),尤其是在1978年以后。1996年,晁福林提出,中國(guó)由原始社會(huì)直接進(jìn)入封建社會(huì),夏商是氏族封建制,西周是宗法封建制,東周及其以后是地主封建制。2000年,田昌五提出,中國(guó)歷史可分為洪荒時(shí)代、族邦時(shí)代和封建帝制時(shí)代。同年,葉文憲提出,中國(guó)歷史分為酋邦(五帝時(shí)期)、封建王國(guó)(夏商西周時(shí)期)、轉(zhuǎn)型(春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期)和專制帝國(guó)四個(gè)時(shí)代,其中專制帝國(guó)時(shí)代又可分為漢民族第一帝國(guó)(秦漢魏晉南北朝)、漢民族第二帝國(guó)(隋唐)和多民族帝國(guó)(宋元明清)三個(gè)時(shí)期。2003年,郭沂提出,就社會(huì)政治形態(tài)的演變而言,中國(guó)自有文明以來(lái),經(jīng)歷了圣權(quán)時(shí)代、王權(quán)時(shí)代、霸權(quán)時(shí)代、皇權(quán)時(shí)代和民權(quán)時(shí)代五種社會(huì)形態(tài)和發(fā)展階段;就經(jīng)濟(jì)形態(tài)演變而言,中國(guó)歷史可以分為三種形態(tài),即農(nóng)業(yè)社會(huì)、農(nóng)商社會(huì)和工商社會(huì)。與此相應(yīng),社會(huì)關(guān)系形態(tài)可分為三個(gè)階段,即貴族社會(huì)、士人社會(huì)和公民社會(huì)。郭沂還提出,中國(guó)社會(huì)意識(shí)形態(tài)演進(jìn)經(jīng)歷了四個(gè)階段,分別是宗教時(shí)代、宗教人文一體時(shí)代、宗教人文獨(dú)立時(shí)代、科學(xué)時(shí)代,未來(lái)將是第五種形態(tài)——人文主義時(shí)代。2007年,馮天瑜發(fā)文,將中國(guó)歷史劃分為氏族、封建、皇權(quán)和共和五個(gè)時(shí)代,具體細(xì)分為原始群和氏族共同體時(shí)代(先夏及夏代)、宗法封建時(shí)代(商代及西周)、宗法封建解體時(shí)代(春秋戰(zhàn)國(guó))、皇權(quán)時(shí)代前期(秦至中唐)、皇權(quán)時(shí)代后期(中唐至清)、共和時(shí)代(民國(guó)、人民共和國(guó))。2017年,焦培民在對(duì)上述觀點(diǎn)總結(jié)后,提出了中國(guó)歷史分期新的理論觀點(diǎn)。他認(rèn)為,中國(guó)歷史可分為游群、部落、封建、郡縣、共和五個(gè)時(shí)代。其中,游群時(shí)代大致在前200萬(wàn)~前1萬(wàn)年,部落時(shí)代大致在前1萬(wàn)~前3000年,封建時(shí)代大致在前3000~前221年,郡縣時(shí)代在前221~1912年,共和時(shí)代在1912至現(xiàn)在。還有很多,限于篇幅,不再一一羅列。總體而言,這些關(guān)于中國(guó)歷史分期的觀點(diǎn)或?qū)W說(shuō),大都缺乏理論應(yīng)有的高度和深度,存在著這樣或那樣的缺陷。如焦培民將中國(guó)歷史劃分為五個(gè)時(shí)代中的部落時(shí)代,他將時(shí)間框定在公元前1萬(wàn)~前3000年就有不少問(wèn)題,從考古學(xué)方面觀察,公元前4000~前3000年的中國(guó)社會(huì)是明顯高于部落又低于國(guó)家形態(tài)的酋邦時(shí)代。而把公元前3000~前221年劃定為封建時(shí)代,也是問(wèn)題多多,沒(méi)有任何證據(jù)可以表明中國(guó)大地在公元前3000年到夏代之前是封建社會(huì)。仔細(xì)考察這場(chǎng)百年大論戰(zhàn),盡管其中摻雜了很多政治因素,但實(shí)事求是地說(shuō),“五階段論”的反對(duì)者一直未能形成一個(gè)能夠?yàn)閷W(xué)界所認(rèn)可的、權(quán)威的中國(guó)歷史分期理論體系,這也是其未能從根本上撼動(dòng)“五階段論”主導(dǎo)地位的原因之一。1. 林甘泉、田人隆、李祖德:《中國(guó)古代史分期討論五十年(一九二九~一九七九年) 》,上海人民出版社1982年版。2. 唐寶林:《陳獨(dú)秀全傳》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2013年版。3.雷海宗:《世界史分期與上古中古史中的一些問(wèn)題》,《歷史教學(xué)》1957年7月號(hào)。4. 張?jiān)剑骸督?0年來(lái)中國(guó)古史分期問(wèn)題研究述論》,《思想戰(zhàn)線》2021年第4期。5. 劉林海:《論中國(guó)歷史分期研究的兩次轉(zhuǎn)型》,《北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年第1期。6. 楊天石:《辛亥革命的性質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)力量》,《河北學(xué)刊》2011年第4期。7. 晁福林:《夏商社會(huì)性質(zhì)論綱》,《光明日?qǐng)?bào)》1998年5月22日。8. 馮天瑜、何曉明、周積明:《中華文化史》,上海人民出版社1990年版。9. 張廣志:《論奴隸制的歷史地位》,《四川大學(xué)學(xué)報(bào)》1980年第2、第3期。10. 胡鐘達(dá):《再評(píng)五種生產(chǎn)方式說(shuō)》,《歷史研究》1986年第1期。12. 何新:《論馬克思的歷史觀點(diǎn)與社會(huì)發(fā)展的五階段公式》,《晉陽(yáng)學(xué)刊》1981年第6期。13. 陳成軍 《“古代中國(guó)” 基本陳列內(nèi)容設(shè)計(jì)與陳列博物館化》,《中國(guó)國(guó)家博物館館刊》2013年第1期。14. 陳新民:《統(tǒng)編〈中國(guó)歷史〉中若干歷史問(wèn)題解讀》,《教學(xué)月刊》2018年第5期。15. 焦培民:《中國(guó)歷史分期新論》,國(guó)學(xué)網(wǎng)2017年11月23日。

【作者簡(jiǎn)介】李琳之,歷史學(xué)者,出版有《中華祖脈》《家國(guó)往事》《祖先,祖先》等十余部著作。其中,由商務(wù)印書館出版的《前中國(guó)時(shí)代:公元前4000~前2300年華夏大地場(chǎng)景》《元中國(guó)時(shí)代:公元前2300~前1800年華夏大地場(chǎng)景》和由研究出版社出版的《晚夏殷商八百年:大歷史視野下的早中國(guó)時(shí)代》三部著作,構(gòu)成了其從公元前4000至前1046年一個(gè)完整的上古史體系,是國(guó)內(nèi)外第一套用考古學(xué)結(jié)合文獻(xiàn)學(xué)揭示出黃帝至周初歷史發(fā)展脈絡(luò)的系列圖書。

(來(lái)源:昆侖策網(wǎng),轉(zhuǎn)編自“琳之說(shuō)史”,修訂發(fā)布)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰(zhàn)略研究和咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),遵循國(guó)家憲法和法律,秉持對(duì)國(guó)家、對(duì)社會(huì)、對(duì)客戶負(fù)責(zé),講真話、講實(shí)話的信條,追崇研究?jī)r(jià)值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實(shí)情、獻(xiàn)明策,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國(guó)夢(mèng)”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。更多文章請(qǐng)看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

特別申明:

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營(yíng)利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

北京傳來(lái):隆重紀(jì)念偉大領(lǐng)袖毛主席誕辰130周年!

北京傳來(lái):隆重紀(jì)念偉大領(lǐng)袖毛主席誕辰130周年! 緬北果敢同盟軍強(qiáng)悍的戰(zhàn)斗力從哪里來(lái)?

緬北果敢同盟軍強(qiáng)悍的戰(zhàn)斗力從哪里來(lái)? 吳鵬飛丨青島假藥案最終怎么判,全國(guó)都在看

吳鵬飛丨青島假藥案最終怎么判,全國(guó)都在看 陳晉:“在最壞的可能性上建立我們的政策”

陳晉:“在最壞的可能性上建立我們的政策” 陶余來(lái):不能聽任先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)宣傳一次就沒(méi)了下文的現(xiàn)象發(fā)生

陶余來(lái):不能聽任先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)宣傳一次就沒(méi)了下文的現(xiàn)象發(fā)生