1965年12月18日,《人民日報》頭版頭條刊發《黨的領導無所不在》,對林縣(今河南林州)人民修建紅旗渠工程進行了專題報道。紅旗渠于1960年2月開工,修建之初正逢國家三年困難時期,但是,林縣人民發揚愚公移山的精神,奮戰十年終于修成“人工天河”。

十年修建、投資近6865萬元的工程,未發生一起貪污或挪用修渠物資事件,沒有一個干部失職瀆職,這得益于林縣人民在黨的領導下,建立一系列的紀律規矩制度規范權力運行,筑牢了長渠之基、引來了源頭活水。

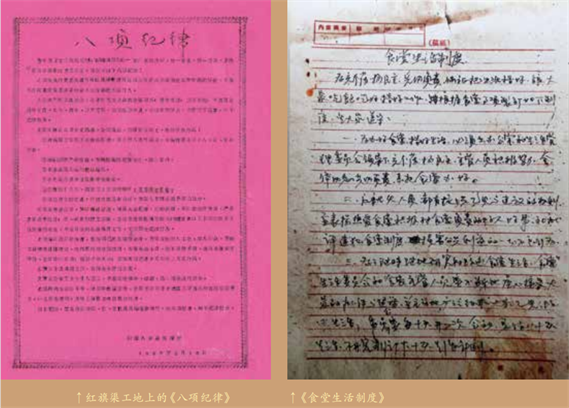

1960年2月16日,也就是工程開工第6天,引漳入林總指揮部頒布《八項紀律》,其中第五項紀律號召黨員干部開展“五同”(與群眾同吃、同住、同勞動、同學習、同商量解決問題),深入工地、深入群眾,做到作戰是指戰員、生產是戰斗員、施工是技術員、戰地是宣傳員、食堂是炊事員,堅決反對官僚主義和命令主義作風。

當時,許多干部以渠為家,不下戰場。他們背著鋼釬、镢頭,到工地和民工們一起清基出碴,掄錘打釬,吃一鍋飯,啃窩窩頭。總指揮部的領導和干部采取分包路段的辦法,組織指導施工,誰都怕自己所分包的工段進度慢、出事故。因此,他們“早晚兩頭見星星”,每天晚上直到工地民工都下工了才回住地,夜里還要和連隊長談當天施工情況,研究第二天工程安排。

在工地上,黨員干部總是把最苦最累最危險的工作留給自己。黨員干部先實驗,再給群眾定指標,黨員干部修5米,只給群眾定4米。但在領取糧食補助時,1960年2月至8月,民工補2斤,干部補1.5斤;1961年至1966年,民工補1.8斤,干部補1.2斤…… 干部的標準始終低于群眾。群眾說,跟著這樣的人干,再苦再累我們也無怨無悔。他們在太行崖壁上刻下四句話,今天到紅旗渠依然清晰可見:“黨員干部流汗水,我們就不怕流血水;黨員干部搬石頭,我們就有決心一定可以搬山頭!”

隨著工程建設不斷推進,在《八項紀律》基礎上,紅旗渠黨委(紅旗渠指揮部)又適時細化制定了《總指揮部財糧金融股工作意見》《關于加強聯系報告制度的通知》《關于遵守群眾紀律的幾項決定》《關于民工補助及物資管理的幾項規定》《關于財物管理工作的幾項制度》《關于干部遵守的十項制度》《關于認真搞好竣工清財的通知》等一系列制度,靠制度管權、物、錢,從源頭上預防和杜絕了腐敗和不正之風。

紅旗渠紀念館里,還有一個黑色的木質箱子令人印象深刻。展品銘牌標明其為“炸藥箱”。箱蓋背面有一張收據,泛黃斑駁的紙頁上,“收據”兩個字隱約可辨。票頭是繁體字的“林縣某鎮統一發貨票”,上面蓋著紅旗渠工程指揮部鮮紅的印章。指揮部的工作人員常年吃住在渠線,時間一長,隨身攜帶的物品就多了起來,如何歸置這些雜物,讓大家深感困擾。后來,有人發現了工程使用過的廢炸藥箱這個“寶貝”,就提出給大家配備一只廢炸藥箱用來盛放衣服。

盡管是廢棄的,畢竟是公家的物品,讓私人使用,是不是違反紀律?所以,沒有人敢把這個建議提上去。時任紅旗渠黨委的組織委員彭士俊聽到群眾的反映后,匯報給了指揮部總指揮長馬有金。在紀律面前,馬有金是個愛較真的人,他說可以用,但每人只限一只,并且要作價購買。經過指揮部黨委研究,決定每只廢炸藥箱作價0.75元,要求使用者把收據貼到廢炸藥箱的箱蓋背面,以備隨時檢查;發現誰的箱蓋背面沒有收據,就以貪占公物論處。

這些收據條,只是紅旗渠賬目清晰、制度嚴密的一個縮影。正是因為有了黨員干部帶頭模范遵守黨的紀律和相關制度,有了所有人“不貪占公物”的好風氣,才有了在最終的財務盤點時,賬面為“正負零”,也就是說,這樣龐大的財務差錯率為零!

十年奮斗鑄偉業,一脈清風沐后來。在這樣一個周期漫長、工程浩大的水利建設項目中,形成了一套干字當頭、嚴字為基的紀律和制度體系。干部吃苦在前、以苦為樂,勞動標準始終高于群眾,補助標準始終低于群眾,他們像一面鏡子,給我們作出了榜樣。

閱讀鏈接

本書精選全國各地展覽館、博物館、紀念館中46件帶有鮮明紀律標識性意義的特色展品,深入挖掘背后的紀律故事,以點帶面、文圖并茂,生動展現了我們黨100年來不斷強化紀律建設、不斷取得偉大勝利的光輝歷程,是面向廣大黨員干部開展黨史學習和紀律教育的通俗讀物。

來源:中央紀委國家監委網站

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞