“中國共產黨領導的抗日戰爭,是充分動員了各階層人民群眾傾情加入的全面抗戰,而不是單純依靠軍隊的冷冷清清的片面抗戰。”

《我和我的父輩》(以下簡稱《父輩》)在重新構建社會文化意義上的“父親”方面,取得了進步【點擊閱讀】,但作為電影本身,BUG仍然很多。

先說第一單元,即吳京擔任導演、主演的“乘風”。

影片開始不久,日軍即開始對冀中軍區進行“掃蕩”,騎兵團長馬仁興(吳京 飾)帶領全團向后方轉移,途中經過了一座村莊。

但這個村莊非常奇怪,似乎是一座“架空”的、抽象的村莊,而不是有模范抗日根據地之稱的晉察冀邊區(冀中軍區即其中一部分)中的一座村莊。

為什么呢?

因為在抗日根據地農村中普遍建立的村黨支部、武委會、婦救會、民兵隊……等等基層組織,在這個村子里都完全不存在。老百姓呈一盤散沙的狀態,日軍馬上就要到了,他們只挖了一個像紅薯窖一樣的地洞,靠一個驚慌失措的孕婦拿著丈夫留下的一支步槍守衛洞口。

這真的是晉察冀軍區嗎?

抗日戰爭是人民戰爭,正如毛主席在《論持久戰》中所指出的,

“兵民是勝利之本。”“動員了全國的老百姓,就造成了陷敵于滅頂之災的汪洋大海,造成了彌補武器等等缺陷的補救條件,造成了克服一切戰爭困難的前提。”

把人民群眾看得和軍隊同樣重要,都是戰爭的主體,這是毛主席的獨創性貢獻。

在毛主席這一思想的指導下,晉察冀邊區在成立之初就高度重視民兵建設,提出了建設“百萬民兵”的口號,民兵武裝分為相對脫產的地方游擊隊和不脫產的自衛隊,自衛隊則更細分為模范隊(24歲到35歲到男子)、青年抗日先鋒隊(16歲到23歲到男子)以及婦女隊(15歲到55歲的婦女),以后又統編為游擊隊和民兵隊兩部分。晉察冀邊區的民兵總數,1941年為30萬人,1942年為40萬人,抗戰勝利前夕則達到63萬人。

民兵的戰績相當輝煌,據不完全統計,在1941至1945短短四年間,晉察冀民兵單獨對日偽軍作戰37872次,配合八路軍作戰4834次,斃傷俘日偽軍近3萬人,繳獲武器彈藥和其他裝備不計其數。1943年11月8日,日寇在淪陷區出版的日文報紙《東亞新報》上發表《冀西赤色地區調查記》,哀嘆“凡是有民兵的地方,真是風聲鶴唳,草木皆兵。”兩部產生過巨大影響的電影,《小兵張嘎》(1963)和《地道戰》(1966),反映都是冀中軍區的抗戰事跡。

無疑,這兩部影片中,充滿了主體性和自覺性,被良好地組織起來,配合主力部隊機智勇敢地打擊日寇的人民群眾,而不是《父輩》中那些懦弱恐懼,像無頭蒼蠅一樣亂跑亂鉆的老百姓,才更接近歷史上冀中軍區的真實情況。更讓人覺得不可思議的地方還在于,《父輩》中的老百姓好像也沒有見過八路軍,對戰士們毫無感情,并表現出令人齒冷的自私與冷漠——一位戰士為了保護嬰兒而被日軍飛機射成重傷,母親的反應是抱起嬰兒掉頭就走,對血泊中的戰士,生怕沾包,連看都不看一眼。事實上,在晉察冀邊區,涌現出看許許多多被譽為“子弟兵母親”的偉大女性,比如戎冠秀、李杏閣,并且不止一位母親為保護八路軍的傷病員而犧牲了自己的兒子。

抗日戰爭,由于主要是以敵后游擊戰爭的形式展開的,所以是人民軍隊和老百姓關系最密切的時期之一。“軍民魚水情”包括兩個方面的內容,一方面,是人民群眾盡自己的一切可能支持軍隊,正如在晉察冀邊區流行的一首民歌中唱的那樣,“最后一碗米送去做軍糧,最后一尺布送去做軍裝,最后一件老棉襖蓋在擔架上,最后一個親骨肉送去上戰場”;另一方面,是人民軍隊寧肯戰斗到最后一個人,也要保護人民群眾。這兩個方面缺一不可。

但在《父輩》“乘風”單元中,卻變成了騎兵團對老百姓單方面的拯救,吳京發現必須帶著老百姓一起走時那為難的表情,似乎在告訴觀眾,這些人可真是累贅啊!當然,《父輩》中這樣表現根據地老百姓、表現軍隊和群眾的關系,也不是偶然和孤立的,在馮小寧執導的《黃河絕戀》(1999),管虎執導的《斗牛》(2009)都是這樣表現的,真可謂積重難返。中國共產黨領導的抗日戰爭,是充分動員了各階層人民群眾傾情加入的全面抗戰,而不是單純依靠軍隊的冷冷清清的片面抗戰,《父輩》“乘風”單元最根本的問題,正在于把全面抗戰表現成了片面抗戰。

一個,是當吳京率領騎兵團主力和老百姓來到渡口,即將進入安全地帶時,卻發現被大隊日軍緊緊追上,他醒悟到日軍是根據自己的電臺訊號尋蹤而來。于是,吳京命令通訊員打出一顆紅色信號彈。按照約定,負責誘敵的小分隊就知道主力和群眾已經安全了。

小分隊果然上當了,看到信號彈后,他們給團部發了一封電報,暴露了自己的位置,日軍指揮官誤認為電臺所在位置即騎兵團主力所在位置,遂掉頭而去。結果是小分隊的四個人,包括馬仁興的兒子馬乘風(吳磊 飾)全部犧牲。在人民軍隊的歷史上,不乏有小分隊為了掩護主力部隊和群眾而犧牲自己的案例,著名的“八女投江”和“狼牙山五壯士”都是。區別在于,沒有一個案例是被上級欺騙,或鉆入上級的圈套后陷入絕境的,在絕大多數情況下,都是他們出于自己的信念和對人民群眾的感情主動選擇的。

上下級之間的信任是絕對重要的。必要情況下,指揮員可以下達“戰至最后一人一彈”也不能放棄陣地的“死命令”——比如在遼沈戰役中,林彪對在塔山、黑山擔負阻擊任務的部隊都下過類似命令——但在任何情況下,都不能欺騙下級,上下級之間的信任一旦被破壞,等待這支部隊的,就只能是失敗和瓦解。也許導演吳京會為這樣一個橋段而得意,甚至感動,但他不明白的是,哪怕是為了崇高的目的,也不能欺騙下級。這樣的做法與人民軍隊的性質、宗旨均不符合,把八路軍表現成了另外一支軍隊。

另一個BUG則是,在最后關頭,吳京居然命令騎兵團揮著馬刀,舉著紅旗,冒著密集的輕重機槍和山炮火力,穿過一大片開闊地向日軍陣地沖鋒!這未免太缺乏軍事常識了,簡直是發瘋!這不是把以“靈活機動戰略戰術”聞名的八路軍降低到僧格林沁的水平了嗎?按照影片給定的情形,騎兵團的這次沖鋒等同于自殺,絕無可能有人幸免。

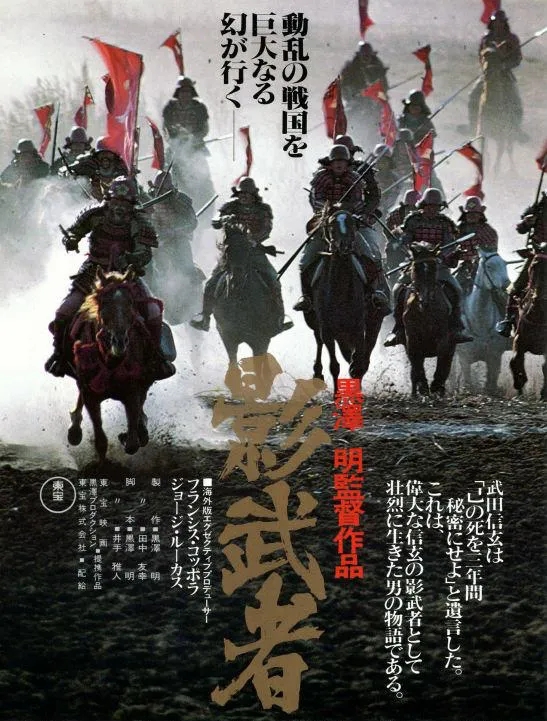

根據我的觀影經驗,吳京應該是想拍出黑澤明的《影武者》(1980)或《戰馬》(2011)中騎兵沖鋒的效果,但情景、氣氛都不對,實際效果只能說是東施效顰了。當下中國電影人制作的紅色歷史題材電影,總讓人有格格不入的感覺。這里既有立場、情感的問題,也有他們不熟悉革命歷史,閉門造車,靠以國軍、美軍或好萊塢電影為模版展開想象的問題。所有這些問題,都不是靠票房、砸錢能夠解決的,而不解決這些問題,中國電影就只能低空盤旋,達不到應有的高度,也不能在世界范圍內成為和好萊塢爭奪文化領導權的力量。

向大家推薦郭松民老師的新書——《南征北戰——郭松民影視評論自選集》。

需要的朋友請直接點擊圖片選購↓↓↓

小程序, 京東購物,,《南征北戰——郭松民影視評論自選集》小程序

京東購物,,《南征北戰——郭松民影視評論自選集》小程序

(作者系昆侖策研究院高級研究員;來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“高度一萬五千米”微信公眾號;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

京東購物,,《南征北戰——郭松民影視評論自選集》