現在,政治清明,經濟繁榮,一個人民安居樂業、社會和諧安定的小康社會正在向我們走來。可能是“文化搭臺、經濟唱戲”的緣故吧,我們放眼望去,但見“文化”帽子滿天飛。且不說,重大的,如戰爭文化、企業文化、輪船文化,就是細微如指甲、紐扣、芝麻等等,也穿上“文化”的服裝,冠之于指甲文化、紐扣文化、芝麻文化,堂而皇之地走進了文化殿堂。這也好理解,因為一冠上“文化”之帽,就有了歷史,有了內涵,有了風雅,于是也就有了人氣,有了市場。

何謂文化?“文化”乃是“人文化成”一語的縮寫。此語出于《易經•賁卦》:“剛柔交錯,天文也;文明以止,人文也。觀乎天文,以察時變,觀乎人文,以化成天下。” 在西漢劉向的《說苑•指武》中就更加明確:“凡武之興,為不服也,文化不改,然后加誅”等。這里文化,可理解為文明。一般認為,文化是人類在社會歷史發展過程中所創造的物質財富 和精神財富的總和;也有的說,文化是指“廣泛的知識”,或是“內心的精神和修養”,甚至認為“文化是語言和文字的總和”等等。但在我看來,所謂文化,是社會經濟和政治的反映,是歷史傳統的沉淀,是人文遺產的結晶,是民族精神的濃縮。因此,并不是隨便什么東西,只要扣上“文化”之名,就如點石成金一般,它就會煥然五彩繽紛的。

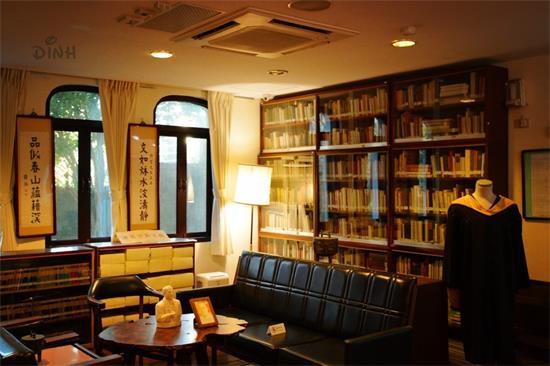

那么,人間何物“文化味”最濃?世上哪里最有文化?我的回答是人間書籍文化味最濃,世上最有文化的地方是書房。2015年8月,我應上海書展和中華書房文化研究中心所邀,在書展開設讀書講座,主講《書房是世界上最有文化的地方》,會場座無虛席,場外還站立了不少聽從,場面讓人感動。講座剛剛結束,兩位新華社記者還過來采訪了我。

我說“書房是世界上最有文化的地方”,理由有四點。

一、書房是散發書香,熏陶心靈的綠洲。

書房,古稱山房、文房,又稱書齋、書屋等。我國有著悠久和深厚的書房文化傳統。著名文史學者何滿子在為拙著《書齋文化》的序文中說得好:“未來,在信息高度發達時代究竟會變成什么模樣,今天還很難預料,至少到現在為止,書還是文化傳承的主要載體。現代日益增多的傳播工具都還只能分擔書的部分職能而還不能奪它的席。音像錄制和顯示手段直至電腦信息網現在都置入書齋了,但人們還是稱之曰書房,而不稱VCD房或電腦房,公眾用的網吧之類除外。可知這房里仍以書為主,名者實之賓,說明書之為物仍是壓倒性的或第一義的文化儲存工具。”因此“到現在為止,書還是文化傳承的主要載體”的書房是散發書香文化、熏陶人類心靈的最佳綠洲。

有人說指甲、紐扣、芝麻等是文化,廣義的說,也不錯。本來一物一世界,一品一風情。世上萬物總有其發生發展的歷史,有了“歷史傳統的沉淀”,那就有了文化的內涵。但是,事物都是相比較而存在的,我們既論“世界上最有文化的地方”,那當然要比較了。

單就外觀來說,誠如唐代文學家皮日休所云:“惟書有色,艷于西子;惟文有華,秀于百卉” 。書籍及其匯聚而成的書房,“艷于西子”“ 秀于百卉”,當然相比較指甲、紐扣、芝麻等,要搏人眼球,有吸引力。書房會散發書香,能熏陶心靈,有一種神奇的誘人的力量。著名現代作家馮驥才曾經寫過一篇題目叫《書架》的文章,文中有這樣一段精彩的描寫:馮年輕時,到一位同學家玩,這個同學的爺爺是位皓首銀須的長者,“他室內四壁都是書架,幾乎瞧不見一塊咫尺大小的墻壁。我感到這房間又神秘又寧靜,而且高深莫測”。為此他回家后,設法搬來一個大書架,“擦抹得干干凈凈,放在小屋最顯眼的地方”。顯然年輕的馮驥才把書和書架視為世上最美好最神圣的東西了,正是他神往書架、書房,于是有了后來的著名作家馮驥才。

“文姿筆態書香氣,畫意詩情翰墨緣”。書齋是文人氣息、書生意氣表現最為集中的地方,照梁實秋先生的話說:它“有女人的隱約的美麗,以及偉大城市的玄妙莫測。”試看,滿室五花八門的圖書散發著陣陣書香,而且書房門上有匾額,墻上掛書畫,讓人賞心悅目。一方匾額,但聞書卷氣猶濃;兩行聯語,卻見翰墨香正芬。一排書柜,萬卷圖書肅立;五尺書案,一身辛勞相映。桌上難覓文房四寶,唯見彩屏薈萃三江。小小書房,能容大千世界;咫尺熒屏,盡顯四海風云。因此走近書房,一股書卷氣油然而生。它充盈著濃烈的文化氣息,是一個徹頭徹尾的文化集居地。

英國大文豪莎士比亞說得好:“生活里沒有書籍,就好像沒有陽光;智慧里沒有書籍,就好像鳥兒沒有翅膀。” “補白大王”鄭逸梅說得更加直白:“我每到人家去,首先留意他們的藏書,倘若看不到一帙半冊,我就很詫異,他們是怎樣生活的。”可見中外讀書人受書香熏陶是“心有靈犀一點通”。有次,筆者采訪一位老學者,他的書房四壁皆書,置身其中,真有一種“坐擁書城”之感。老學者自豪地說:“這是我的天堂!”是啊,借用“上有天堂,下有蘇杭”之語,我們不妨來個“上有天堂,下有書房”。對一個文人來說,他自己構筑的書房就是他心目中天堂。既是天堂,它對讀書人感召和影響,是無法比擬的,在他們的心目中,當然書房是世界上最有文化的地方。

二、書房是提高心智,開拓視野的港灣。

上面是從外觀上談,現在再從內涵來說。外觀再靚麗,內在無底蘊,也只能是繡花枕頭一把草,中看不中用。書房外觀搏人眼球,內涵在文化方面更是無與倫比,它相比其他東西,是一個學習知識、滋潤心田、提高心智、開拓視野的港灣,相比其他東西,書房在感悟文化,浸沉文化上更直接、更全面、更深刻。

書籍是人類的精華,知識的海洋。走進書房,猶如走進知識的海洋。著名學者余秋雨說:“走進書房,就像走進漫長的歷史,鳥瞰著遼闊的世界,游弋于無數閃閃爍爍的智慧星座之間。我突然變得瑣小,又突然變得宏大,書房成了一個典儀,操持著生命的盈虧縮張。”書里乾坤大,齋中視野寬。書齋,這小小的一方天地,能包含浩瀚的大千世界。你走進這個世界,歷史的縱橫阡陌,一覽無余;當今之世象百態,任你觀賞;先哲的真知灼見,沁入心田;時賢之民生話題,發人深省。坐擁書城,可凈化浮躁的靈魂,清除塵世的喧囂。此情此景,實乃人間至樂無尚,書房當然是世上最有文化的地方。

現代著名作家雷加說:“我把書攤、書店和個人的藏書,稱為‘生命的綠洲’。它可以使人成長,使沉睡的心靈蘇醒,它又珍藏著生命危急的醫藥良方。”書籍是人類“生命的綠洲”,書房是人類“家庭的綠洲”。書卷,記錄了人類發展的歷史,凝聚著先賢的智慧和才干。它是人類進步的堅實階梯,是打開知識寶庫的鑰匙,是安身立命,創立事業的基石。清代學者徐乾學對此有深刻的認識。他生于書香世家,從小喜歡讀書,成年后銳意搜求古籍,抄錄圖書,常為得一善本書而不惜花費巨資。他在昆山舊居后建造書樓一座,將藏書分為經、史、子、集四類,分別陳列于72個書柜中。藏書樓落成之日,他把幾個兒子叫到藏書樓前,對他們說:古往今來,有多少人想為兒孫留下些土地和財產,然而其子孫未必能世代富裕;也有不少人想給子孫多留下些金玉寶物,然而其子孫未必能世代珍藏;有的人想把亭臺樓閣、園池車馬傳給子孫,然而其子孫未必能世代享用。依我看,不論給后人留下什么財產,也難免有失去的那一天,不會長久享用的。那么,我把什么東西傳給你們呢?徐稍頓片刻,指著滿屋藏書笑道:“所傳者惟是也!”遂把藏書樓取名為“傳是樓”。宋代學者尤袤酷愛讀書,曾說:“饑讀之以當肉,寒讀之以當裘,孤寂而讀之以當友朋,幽憂而讀之以當金石琴瑟。”近代學者章鈺是個讀書迷,對此“四當”格言,十分欣賞,乃命其書室為“四當齋”。 臺灣光頭明星凌峰由于家境貧寒,13歲便走進社會,年少時讀書不多。為了擔起家庭生活重擔,他是有心掙錢,無意讀書。22歲那年,他成了一名歌手。有次參加文人聚會,大家高談闊論,唯獨他由于對其中許多話題很陌生而插不上嘴,感到挺尷尬。以后他把這個情況告訴了他最敬重的臺灣作家許希哲,許先生開導他說:“一個人想要立業,必須多讀書、長知識……”凌峰聽了,茅塞頓開,從此發奮讀書,終于成為才思敏捷的著名藝術家。泰康人壽的董事長陳東升是我國改革開放的風云人物,1996年他創辦泰康人壽,原因之一是看了本書深受觸動。這本書名叫《誰控制日本》,提到人壽保險控制的龐大資金,為日本每一個發展時期提供了重要的資金來源保證,尤其是經濟起飛階段。由此陳東升放棄了做銀行家的夢,決心立業人壽保險。現在陳東升事業越做越來越大,除人壽保險外,他還是中國嘉德國際拍賣公司的創始人。近年泰康人壽又成為蘇富比拍賣行的最大股東。你看,書籍文化味有多濃,書房的文化力量有多強!

三、書房是孕育新知,著書立說的作坊。

書房的文化味不僅表現在學習知識、滋潤心田上,還表現在孕育新知,著書立說上。老實說,前兩點,書店、圖書館也能多少承擔,也能多少體現。但吃進去后,經過消化,還能以嶄新的面貌吐出來,推陳出新,吐故納新,卻只有自家的書房莫屬。

文化的力量不僅在于感化,主要還在于創新。書房好比工匠的作坊,科學家的實驗室。現代著名作家郁達夫說過:“書本原是人類思想的結晶,也就是啟發人類思想的母胎。它產生了人生存在的意義,它供給了知識饑渴的乳料。世界上的大思想家和大發明家,都從書堆中進去,再從書堆中回出來。”讀了一本書,就等于經歷了古人所經歷的數千百年的經驗,等于經歷了他人所經歷的種種艱難險阻。在此基礎上,經過消化,孕育新知,“從書堆中進去,再從書堆中回出來”,創立新的學說。馬克思是“讀書破萬卷,打碎舊世界”的光輝典范。為了撰寫《資本論》,他認真研讀,做過筆記、摘錄的書,就有1500多種以上。中國作家協會副主席、著名作家葉辛曾經這樣講敘讀書給自己創作的啟示:“在我構思一部新的小說時,我總要讀一讀屠格涅夫的書《父與子》或是《前夜》。他的書情節取單線條發展,故事開展的時候,從來不拖泥帶水。這種藝術上的特色,使我神往,并且不知不覺地學習了這種表達方式。”

古人云:“擁書百城,學問自成。”讀書多了,濡染既深,腹儲漸富,學問自然豐厚,融會貫通,達到了“讀書破萬卷,下筆如有神”的境界,這就是文化的力量,這就是書房的魅力。宋代大史學家司馬光的書齋“讀書堂”中,藏書有萬余卷。他自述在讀書堂中的情景:“平日多處堂中讀書,上師圣人,下友群賢,窺仁義之原,探禮樂之緒……”由于他一生讀書治史,孜孜不倦,終于成就了史學巨著《資治通鑒》。南宋史學家鄭樵所著《通志》,堪稱典籍,那是他在書房“欲讀古人之書,欲通百家之學,欲討六藝之文,而為羽翼,如此一生,則無遺恨。忽忽三十年,不與人間流通事。”了解他“寸陰未嘗虛度,風晨雪夜,執筆不休,廚無煙火,而誦聲不絕”,方才明白他的《通志》是辛勤勞作的結果。

四、書房是取舍方便,活力迸發的熔爐。

說“書房是世界上最有文化的地方”,最后一個理由就是書房之書,都是自己或親自選購,或親朋贈與,是自己的心儀之書,這不像書店、圖書館內的書,雖多但泛泛。書房中的書,上面有過自己的體溫,書內存有自己的墨跡,心頭留下過喜怒哀樂的情感,放至何處,心中有譜,取舍格外方便,它與主人有著格外的親和力,存在異常的吸引力,因此它更能迸發活力,激發靈感。著名學者余秋雨就說過:“一個文人的其他生活環境、日用器物,都比不上書房能傳達他的心理風貌。書房,是精神的巢穴,生活的禪床。”他這里說作為“精神的巢穴,生活的禪床”的書房,勝過“其他生活環境、日用器物”,也就是說書房是世界上最有文化的地方。

據元代伊世珍所著《瑯嬛記》上說,天帝也有書房,某日,張華游于洞宮,遇一人于涂,相與共至一處,大石中忽然有門,引華入數步,則別是天地,宮室嵯峨。引入其室中,陳書滿架,……華歷觀諸室書,皆漢以前事,多所未聞者,華問地名,對曰“瑯嬛福地也。”明張岱在《瑯嬛福地記》中也有此記述。天帝自然是虛構的,但它反映書房是讀書人的天堂,卻是真實的。記得國學大師季羨林在《我的書齋》中曾經深有感情地寫道:我的藏書都像是我的朋友,而且是密友。我雖然對它們并不是每一本都認識,它們中的每一本卻都認識我。我每走進我的書齋,書籍們立即活躍起來,我仿佛能聽到它們向我問好的聲音,我仿佛看到它們向我招手的情景,倘若有人問我,書籍的嘴在什么地方?而手又在什么地方呢?我只能說:“你的根器太淺,努力修持吧。有朝一日,你會明白的。”說得有些玄乎,但是事實。“我每走進我的書齋,書籍們立即活躍起來”,其實 ,“活躍起來”的不是書本,而是季老本人,是他的心靈,他走進書房,好比進入熔爐,能激發活力;也好比智能手機中的軟件,點擊后被激活一樣。他曾表示,書房中的書每一本都蘊涵著無量的智慧。這智慧我是能深深體會到的。它們不知道是施展一種什么神秘的力量,把自己的智慧放了出來,像波浪似的涌向我來。由此可以理解為什么他年至耄耋,還能活力不減,寶刀不老。

當然, 我們說“書房是世界上最有文化的地方”,不是提倡埋首書房,脫離生活,脫離實際。其實走進書房與聯系實際,是相輔相成的一個事物的兩個方面。火熱的生活是我們的研究之源,為我們走進書房提供了豐富的材料;面走進書房消化領會,深思熟慮,才能棄蕪存精,去偽存真,把感性認識上升到理性認識,這樣才能真正體會到書房是文明的搖籃,家庭的綠洲,城市的花朵,是世界上最有文化的地方。

“小康不小康,主要看書房。”一個民族,血脈傳承是體,文脈傳承是魂。我們倡導書房文化,可以感受中華民族追求文明,尊重知識的精神風貌,有利于普及書香知識,促進書香社會,提高我們的審美情趣和文化修養。這對我們實現中華民族偉大復興中國夢,全面建設小康社會,提高生活質量,無疑是大有裨益的。

(作者為上海作家協會會員,中華文化促進會書房文化研究中心副主任,本文原載上海《晨刊》;來源:昆侖策網【作者來稿】圖片來源網絡 侵刪)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞