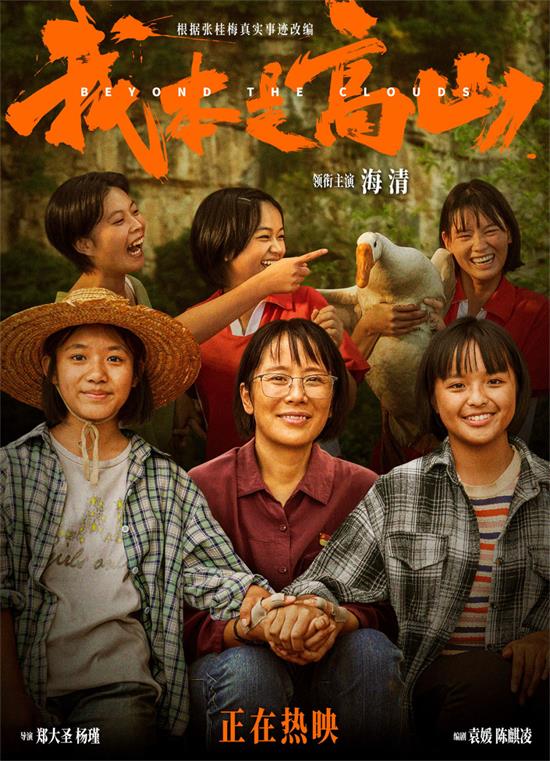

最近這幾天,一部由海清主演,以張桂梅校長的事跡改編的電影——《我本是高山》在網上引起相當大的熱議,熱議的甚至有些令人不可思議。以中國電影過往的什么文藝片經驗、商業片經驗和主旋律片經驗來看,把張桂梅的事跡作為題材拍成電影,應該根本“沒資格”在互聯網上引起這么大的爭議,這不是對張桂梅老師的貶低,而是說這個題材沒有商業噱頭,但是,嘿,它就是引起了這么大爭議,作為一個影評人,我實在是給驚到了。在此之前,有過多少部類似題材的電影拍出來,無論拍的有多好,或無論拍的有多濫,最后都是藉藉無名,求人家罵都沒有人理,但是,這一次,互聯網上那么多的年輕人,為了捍衛“共產黨員張桂梅”這7個字,已經把《我本是高山》的巨大爭議擴大到了全世界都知曉。外面很多媒體都在報道部電影,但是,很有可能是這樣,西方媒體只能知道,中國的年輕人因為電影并沒有“如實”表現張桂梅事跡而動怒了,卻不會明白,張桂梅那些事跡到底本身有什么價值值得中國的年輕人們去如此維護?所以,《我本是高山》的出現,還有這次網絡大爭議的出現,可能是代表了一代中國年輕人品質、道義、價值觀的非同尋常的顯現。在我看來,這幾天來在微博上和其他自媒體上,為了維護張校長的非同尋常的共產黨人的信仰,而發起了對這部電影的創作者的抨擊的那些年輕人,他們對我們中國特色社會主義國家的認知,對中國共產黨的認知,已經遠遠超過參與創作這部電影的所有人。在他們看來,這部電影創作出來,等于把張桂梅給降格了。我覺得,這些東西,中國電影創作者們必須要認真接受了,這是來自一代歷經了厲害了我的國、三年抗疫、精準扶貧、中美貿易戰,等等,而精神上完全崛起的中國年輕人,他們才代表的著中國的未來。不向他們學習,不為他們服務,以后你們拍的電影那不還是拍一部死一部嗎?我找了找《我本是高山》的創作團隊,電影的導演之一是鄭大圣,著名導演黃蜀芹的兒子,制片人之一是吳妍妍,是著名導演吳天明的女兒,這樣的團隊也不差呀,但老百姓不買你們的賬,你們也得受著。

用純粹我個人的觀感,我覺得現在中國電影圈里的大部分創作人,放在微博上和頭條號上,還有推特上,就像一群傻子一樣,感覺是中國這個國家在向前走,而他們在向后退。本來,我還是很想去看看《我本是高山》的,但現在是不想去了,因為這部電影犯的毛病太顯而易見了,就是一群小文青創作者們,雖然通過體制內的資源,能拿到改編張桂梅事跡并拍成電影的機會,但他們就根本沒摸到張校長精神境界的肩膀頭,更別說摸到人家精神境界的天花板了。我相信,這里面除了創作者的問題,不用說,應該還有電影審查機構的問題,因為行業內和體制內,都是小文青、中文青、老文青們忝居其位,現在中國文藝界有多少人會真會相信“共產主義”?這是多么顯而易見的事,所以,你說,他們能把握好方向嗎?我前面說的,雖然此次網絡大爭議搞得西方主流媒體都知道了,都在圍觀、報道,但現在的西方媒體對現在的中國年輕人已經根本不懂了。以前呢,比如我們還是年輕人那會兒,它們只要拿出一個半真半假半黑半白的政治定義,就能把中國年輕人蒙得團團轉,我們這代人骨子里都是見到“洋”字就腳軟的。但是,現在的西方媒體已經無法理解,現在的中國年輕人為什么會對“共產黨員張桂梅”的形象這么維護?你說,張桂梅一點兒也不富有,也不漂亮,更沒有什么出色的表達能力,但卻這么令年輕人著迷,張桂梅這個中國偏遠山區的一個普通高中的校長,到底有什么魅力重塑了那么多中國年輕人的靈魂呢?這是西方媒體絕對無法理解的。我們再換個角度說,如果說政治宣傳就是制造社會偶像,那么張桂梅就是這幾年最為成功的社會偶像,她的形象越樸素、越粗糙,她的精神氣質對年輕人的穿透力就越強。1960年代中國出了個雷鋒,22歲就犧牲了,毛主席給他簡簡單單題寫了一句話:向雷鋒同志學習!從此,雷鋒精神它怎么就能夠從此風靡中國半個多世紀,而生生不息呢?雷鋒啊,22歲就不在人世了,無論是當學生、當工人還是當解放軍,也沒干過什么驚天動地的大事,但雷鋒精神的魔力,現在已經成為中國人精神的一部分。她如此平凡,又如此偉大,這種越平凡反倒越偉大的審美和價值觀,我雖然讀過許多西方的文學、歷史和哲學著作,都找不到相同的,惟中國文化基因所獨有,也只有我們中國的普通人,才有可能深入到另一個普通的心靈和靈魂深處去體驗,去發現他們的靈魂之美,發現那些極為平凡的外表之下的高山大河一樣寬博雄偉的內心世界。哎呀!我這些詞用得太好了,說的我自己都有點兒熱血沸騰。其實《我本是高山》這部電影本身,并不是網絡爭議的核心,我也不相信這部電影拍得有多差,尤其是海清老師的演技是很出色的,但更重要的是,我因此看到了現在占據著中國互聯網絕對的主流意識形態的年輕人一代,他們與這么一位普通的大山里的教育工作者的崇高靈魂居然是如此契合,在這一點上,我個人覺得,這些年輕人對張桂梅的認知,比我都要深刻得多。

我一直就想不清楚的一件事,既然現在中國的那些大型國有企業,都能漸漸成長為與美西方大型企業平行競爭的主體;既然現在中國的華為公司、比亞迪公司、字節跳動公司這樣的新興科技巨頭,都能漸漸成長為與美國的高科技企業平行競爭的主體;還有早在前蘇聯時代,幾十年前了,蘇聯電影界已經成長為與好萊塢平行的另一極的主體了;那么為什么現在中國的電影界,你看看這拍出來的《我本是高山》,琢磨琢磨,為什么中國電影界的人、作品,還有那股子精氣神,怎么還看起來就像是美國“好萊塢大學”在中國辦的附屬中學呢?

(作者系昆侖策研究院特約研究員;來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“司馬平邦說”微信公眾號,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。