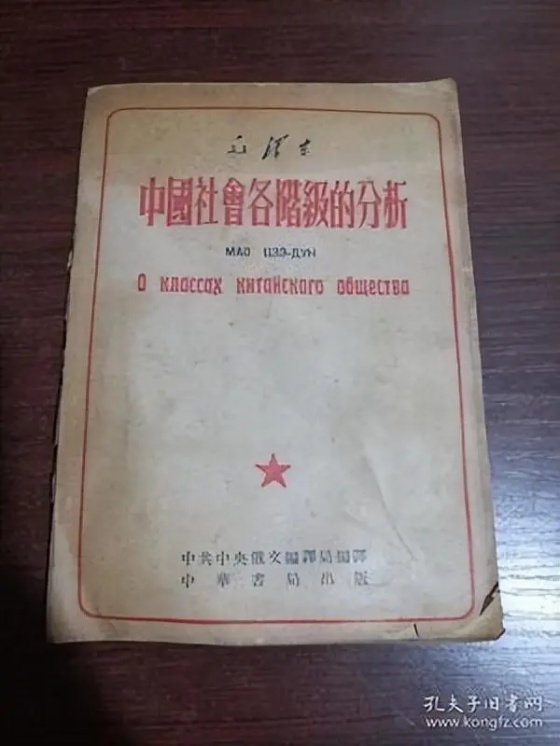

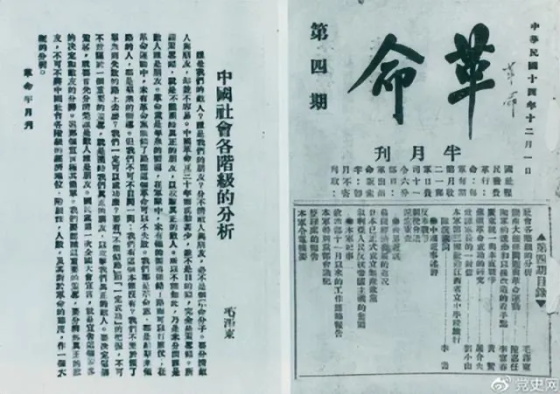

在中國封建社會及其傳統文化中被稱為“民”乃至“百姓”的人,都是有“恒產”[1]的地主[2];今天的“人民”,則在舊社會的語境中被視為沒有身份的的“野人”、“小人”等[3],他們在社會主義社會之前的社會中沒有主體資格,而有主體資格的只是有產者的統治階層,他們被稱為“國人”、“仕人”、“賢人”、“君子”、“百姓”等。百姓,古代對貴族的總稱。《詩·小雅·天保》:“群黎百姓。”鄭玄箋:“百姓,百官族姓也。”《國語·楚語下》:“民之徹官百,王公之子弟之質能言能聽徹其官者,而物賜之姓,以監其官,是為百姓。”戰國以后用為平民的通稱。《墨子·辭過》:“當今之主,……必厚作斂于百姓,暴奪民衣食之財。”[4]《堯典》此文,“百姓”與下“黎民”對舉,《國語》屢言“百姓”,皆與“兆民”對舉,是古代“百姓”,實為貴族專名。然則姓何自來耶?《楚語》此文言“物賜之姓”, 《左傳》亦云: “天子建德,因生以賜姓。”古代“百姓”,實為貴族專名。[5]中國傳統文化最初的“君子”、“小人”在最初是以社會地位的高低作為區分標準的;當時的“小人”又稱為“野人”、“鄙人”、“庶人”,最開始的時候是指在城外田野中勞作的人:夫滕,壤地褊小,將為君子焉,將為野人焉。無君子,莫治野人;無野人,莫養君子。[6]有大人之事,有小人之事……或勞心,或勞力;勞心者治人,勞力者治于人,治于人者食人,治人者食一夫。天下之通義也。[7]我們只把仆、臣、妾、奚、□等幾個甲骨文舉出來,可以看到這些人的身分都是不自由的人。[9]古文獻中“仆庸土田”四字是先秦成語,王玉哲先生說:“仆庸土田”,簡單地說就是:附著于“土田”上的“庸”人,也就是指附著于農田上的農業勞動者,是古代一種特殊農業身份的人(有時也指附有這種庸人的土地)。[10]“臣有子三人,家貧無以妻,傭未反”[11];“夫賣庸而播耕者……庸客致力而疾耕者。”[12]這部分人屬一無所有或所有不足以養家糊口只有出賣勞動力維持生計的階級,在馬克思主義語境中可視為貧雇農,是沒有正式即“民”的身份的階級。用現在話說就是“民”是上了戶口的人。與“傭”相對應的是“民”。無疑,民是相對于統治者而言,屬被統治者的范疇,但它如果不走向極端,總體上“民”與“官”之間的矛盾屬于私有制國家內部可以調節的矛盾,而非不可調合的敵對矛盾。這也就是《尚書》說的“民惟邦本”,孟子說的“民為貴,社稷次之,君為輕”,和唐太宗非常重視的“水可載舟,亦可覆舟”這些話的政治前提。而這個前提的前提就是“民”是至少是最低限度的“恒產”,恒產就是不可動搖的私有財產。無恒產而有恒心者,惟士為能。若民,則無恒產,因無恒心。茍無恒心,放辟邪侈,無不為已。及陷于罪,然后從而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可為也?是故明君制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,樂歲終身飽,兇年免于死亡;然后驅而之善,故民之從之也輕。今也制民之產,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;樂歲終身苦,兇年不免于死亡。此惟救死而恐不贍,奚暇治禮義哉?王欲行之,則盍反其本矣:五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣;雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣。百畝之田,勿奪其時,八口之家可以無饑矣。謹庠序之教,申之以孝悌之義,頒白者不負戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饑不寒,然而不王者,未之有也。[13]

注意,孟子在這里的“恒產”指的并不是消費資料比如“雞豚狗彘”,而是生產資料土地即“五畝之宅”和“百畝之田”,孟子文中的消費資料的獲得的前提是擁有生產資料。孟子這里當然不是在勸齊宣王帶領人民“打土豪,分田地”、重新建立人民的江山,而是在說明君的重心應放在鞏固支撐國家的小土地私有制及其身份為“民”的最基層的私有者。君王要盡力保住中小土地私有產及身份為“民”的私產擁有者,這就是孟子“保民而王,莫之能御”[14]的本意;再說的明白一點孟子的“民”就是支撐封建社會基礎的小地主。這符合私有社會的語境。過去一切階級在爭得統治之后,總是使整個社會服從于它們發財致富的條件,企圖以此來鞏固它們已獲得的生活地位。無產者只有廢除自己的現存的占有方式,從而廢除全部現存的占有方式,才能取得社會生產力。無產者沒有什么自己的東西必須加以保護,他們必須摧毀至今保護和保障私有財產的一切。[15]至于那些沒有生產資料的人群,則不屬于中國傳統文化中“民”的范疇,而屬于“氓”的范疇。氓,逃亡之民也。鄭林嘯先生說的明白:《周禮·地官·遂人》中鄭玄注日:“變民言甿,異外內也。甿猶懵懵,無知貌也。”按鄭玄的意思,“民”與“氓”、“甿”是有區別的,“氓”、“甿”是“民”中的一種,“民”的詞義范圍大,“甿”、“氓”詞義范圍小。楊寬早在1964年《論西周金文中“六師”“八師”和鄉遂制度的關系》一文中就指出:周王朝將王畿分為“國”、“野”兩大部分。人們的居住地不同,政治地位也不同,處于中心地位的是王城,王城以外由近及遠依次是邑、郊、牧、野、林、壩。在王城外至郊之間,又分為“六鄉”,屬于“國”的范圍,其內居住的人被稱為“國人”,是國家的自由民,有參與政治、教育、選擇的權利;由郊以外,分設“六遂”,屬于“野”的范圍,“六遂”居民有個特殊名稱,叫“氓”(或作“甿”、“萌”)或稱“野民”,是當時被壓迫、被奴役的階級,沒有政治權利,也沒有資格充當正式戰士。而且從“氓”、“甿”的字形我們也可以看出,其字義即為失去原有土地的“流亡之民”,他們遷入“六遂”之中,被束縛于田地之上。所以鄭玄說“甿”是“變民”,其所“異”之“內外”,即“甿”、“氓”多是郊外流民,野民,是外來的,而“國民”、“國人”才是國內之人。[16]用現在的話就是“民”是“城里人”,“氓”是“農村人”:前者是有教養的人,是君子;后者是沒教養,沒(自由民)身份的“小人”、“下人”、“野人”等。通過對傳統文化中“君子”、“小子”范疇演變及其對比,發現西周時對“君子”、“小人”認定與上述“民”、“氓”相互對應:孔子生活于春秋時期,在孔子之前的時代則主要是夏、商、西周時期。在目前發掘出土的商代甲骨卜辭和青銅銘文中并未發現“君子”一詞,但是在西周的文獻中則發現了大量有關“君子”記載。比如《詩經》、《尚書》、《周禮》、《儀禮》、《周易》,等等。有學者認為,西周時期的“君子”來源于宗法制,其劃分的原則主要是以等級和身份為依據,在當時并沒有明確的道德含義……君子是屬于統治者的貴族階層,小人則屬于被統治者的平民百姓。君子階層,包括天子、國君、大夫,等等。君子,成為當時統治階層的通稱。君子之社會地位比較高,因此又被稱為“大人”。與“大人”相對的是“小人”。在西周時期,“君子”與“小人”經常是成對出現的。“小人”又稱為“野人”、“鄙人”、“庶人”,最開始的時候是指在城外田野中勞作的人,“小人”的職責是通過賦稅、徭役等形式,為城內的君子階層成員提供穩定的生活保障。通過考察《六經》的相關文獻記載,在春秋及之前的時代,“君子”、“小人”之間的區分基本上是以社會地位的高低進行劃分的。君子在上位,小人在下位,這是《易經》、《尚書》、《詩經》、《春秋》等那個時代的文獻的共同認識。故此,“君子”“小人”在最初是以社會地位的高低作為區分標準的。[17]東方是如此,西方在“民”與“氓”,“君子”與“小人”之間的界限更是明顯。亞里士多德說得最露骨:凡是賦有理智而遇事能操持遠見的,往往成為統治的主人;凡是具有體力而能擔任由他人憑遠見所安排的勞務的,也就自然地成為被統治者,而處于奴隸從屬的地位:在這里,主奴兩者具有共同的利害。[18]政治家所治理的是自由人;主人所管轄的則為奴隸。[19]亞里士多德在此對希臘城邦所作出的為壓迫者和被壓迫者的劃分,在中國孟子這里就被抽象到“天下之通義也”的普遍性,孟子說:然則治天下獨可耕且為與?有大人之事,有小人之事。且一人之身,而百工之所為備,如必自為而后用之,是率天下而路也。故曰,或勞心,或勞力;勞心者治人,勞力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通義也。[20]孟子所說的這個“天下之通義”,也為馬克思恩格斯從歷史研究中所發現,并將其確立為他們革命理論的邏輯起點。他們在其合著的《共產黨宣言》開篇便將這個“天下之通義”概括為“資產者和無產者”。毛澤東同志對中國革命的大貢獻,在于他在《中國社會各階級的分析》(1925年)中發現了不同于西方無產階級即工人階級的中國無產階級的主體力量即貧雇農,中國革命由此找到了“一向苦戰奮斗的主要力量”且可以依賴的絕大的基礎和絕大動力。從這個意義上說,毛澤東同志的這篇文章就是中國式的《共產黨宣言》。[1] 民之為道也,有恒產者有恒心,無恒產者無恒心”,〔戰國〕孟子:《滕文公上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第444、448頁。[2],孟子提出“恒產”,就是固定占有或恒久使用的財產,說得更準確一些,就是足以維持勞動者本人及家庭成員生存,足以維持勞動力再生產的土地。孟子說:“明君制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,樂歲終身飽,兇年免予死亡。”孟子為“恒產”規定的數量標準是“五畝之宅”和“百畝之田”(約合今三十二畝):“五畝的宅基地,周邊種上桑樹,五十歲以上的老人就可以穿絲綢。喂養雞豚狗彘之畜,無失其時,七十歲以上的老人就可以有肉吃。百畝之田,勿奪其時,數口之家就可以不饑餓。建立學校,教之以孝悌之義,就不會有白發老人肩挑背馱奔波道路上。老人穿絲綢有肉吃,百姓不饑不寒,這樣的統治者不成為天下王者,是不可能的。”謝謙:《國學詞典》,四川辭書出版社2018年版,第339頁。[3] “無君子,莫治野人;無野人,莫養君子。”“有大人之事,有小人之事。”〔戰國〕孟子:《滕文公上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第444、448頁。[4 ]《辭海·中國古代史》,上海辭書出版社1981年版,第40頁。[ 5]梁啟超:《先秦政治思想史》,《梁啟超全集》第11集,中國人大學出版社2018年版,第450頁。[6 ]《孟子•滕文公上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第444頁。[7 ]《孟子•滕文公上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第448頁。[8 ]《曹劌論戰》,《國語全譯》,貴州人民出版社1995年版,第154頁。[9] 王玉哲:《中華遠古史》,上海人民出版社2019年版,第269頁。古文獻中“仆庸土田”四字是先秦成語,王玉哲先生說:[10] 王玉哲:《中華遠古史》,上海人民出版社2019年版,第725頁。[ 11]《韓非子·外儲說右下》張覺譯注:《韓非子全譯》,貴州人民出版社1992年版,第783頁。[12 ]《韓非子·外儲說要左上》張覺譯注:《韓非子全譯》,貴州人民出版社1992年版,第611頁。[ 13]《孟子•梁惠王上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第355~256頁。[14 ]《孟子•梁惠王上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第352頁。[15] 馬克思、恩格斯:《共產黨宣言》,《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1972年版,第262頁。[16] 鄭林嘯:《〈篆隸萬象名義〉中“甿”、“民”、“氓”的注音和釋義》,婁育,李超,儲小旵主編:《漢語史新視閾》,廈門大學出版社2019版,第302頁。[17]張新斌,魯玉魁主編:《長垣與君子文化》,河南人民出版社2021年版,第395~396頁。[19 ][古希臘]亞里士多德:《政治學》,商務印書館1995年版,第5頁。[20][古希臘]亞里士多德:《政治學》,商務印書館1995年版,第19頁。亞里士多德在此對希臘城邦所作出的為壓迫者和被壓迫者的劃分,在中國孟子這里就被抽象到“天下之通義也”的普遍性,孟子說:[21 ]《孟子•滕文公上》,劉俊田、林松、禹克坤譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第448頁。[22] 馬克思、恩格斯:《共產黨宣言》,《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1972年版,第250頁。(作者系北京航空航天大學研究員;來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“紅色文化網”,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【本公眾號所編發文章歡迎轉載,為尊重和維護原創權利,請轉載時務必注明原創作者、來源網站和公眾號。閱讀更多文章,請點擊微信號最后左下角“閱讀原文”】

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

責任編輯:向太陽

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。