二十屆三中全會《決定》寫明:“完善產業(yè)在國內梯度有序轉移的協(xié)作機制,推動轉出地和承接地利益共享。”這是2013年十八屆三中全會決定中所沒有的。

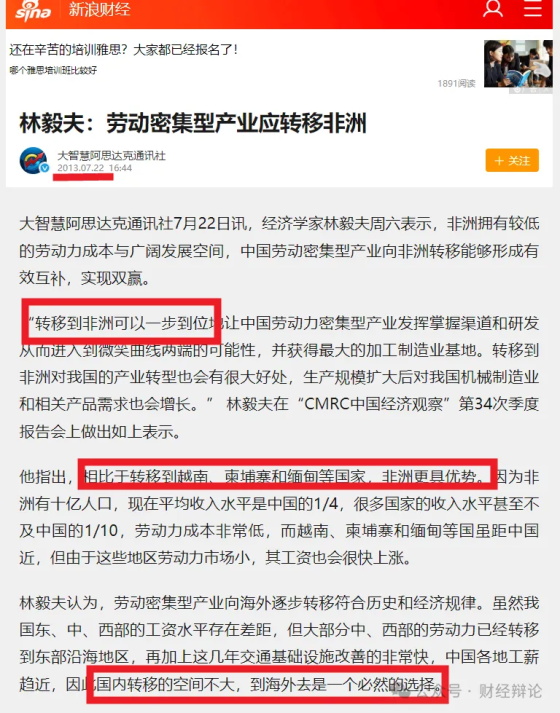

早在2012-2013年,世界銀行首席經濟學家、北大新結構經濟學研究院院長林毅夫就照搬西方經濟學片面比較優(yōu)勢教條,宣揚當時中國的勞動密集型產業(yè)應該外遷到非洲,反對向國內中西部進行產業(yè)轉移。

然而2023年中國人均GDP已達12614.1美元,相比2012年的6300.6美元已經翻倍,但中國卻反而在2024年明文強調“產業(yè)在國內梯度有序轉移”,只字不提產業(yè)外遷有利轉型升級,顯然林毅夫新結構經濟學的誤導性政策建議被徹底否定了。

同時,這也意味著黃人天提出的產業(yè)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略被采納,該戰(zhàn)略建議中國應保留低投資、低風險的勞動密集型傳統(tǒng)產業(yè)為高投資、高風險的資本密集型創(chuàng)新產業(yè)提供資金支持和風險對沖,實現兩者協(xié)同發(fā)展共同繁榮。

如果看看黃人天2024年5月委托“紅二代”老前輩上書最高層的政策建議報告內容,就會明白。

二十屆三中全會《決定》寫明“完善產業(yè)在國內梯度有序轉移的協(xié)作機制,推動轉出地和承接地利益共享。”其含義就是轉出產業(yè)的沿海地區(qū)和承接產業(yè)的中西部地區(qū)合作進行國內梯度有序轉移,并在轉移之后實現勞動密集型產業(yè)和資本密集型產業(yè)在國內的互補繁榮。承接地通過勞動密集型產業(yè)出口增加了收入,應該有一部分用于支持轉出地發(fā)展高投資、高風險的新質生產力。同時,承接地通過發(fā)展勞動密集型產業(yè)而增加的有效需求也應該為轉出地新質生產力提供國內市場需求。如果形成這種利益共享機制,就可以促使沿海地區(qū)產生推動勞動密集型產業(yè)國內轉移的動力,而不是放任乃至鼓勵外遷。而且,國內產業(yè)轉移不僅包括勞動密集型產業(yè),也包括其他逐漸失去片面比較優(yōu)勢的產業(yè)。這樣,產業(yè)將盡可能留在國內,以全產業(yè)鏈對沖國民經濟可能因為轉型升級不順利而發(fā)生的系統(tǒng)性風險。

在7月20日發(fā)表的《三中全會公報揭曉經濟學者競爭結果,誰的建議被采納了?(點題可讀)》這篇文章的評論區(qū),有人認為黃人天不應自己站出來說這件事。

其實,黃人天這樣做并非“自吹自擂”,而是必需的工作:

第一,解決中國經濟史邏輯矛盾的必需工作。

如果不公布這些事實,就沒有公眾知道中國經濟政策在此刻陡然從放任勞動密集型產業(yè)外遷片面追求產業(yè)升級轉向強調國內轉移實現產業(yè)協(xié)同的真實原因,中國經濟史在此轉折就缺乏合理的歷史邏輯,正如2013年底中國經濟政策同樣從放任產業(yè)外遷突變?yōu)榉龀謩趧用芗彤a業(yè)。因為正常情況下,發(fā)展戰(zhàn)略轉向需要經過一段時間的理論探討和輿論準備,不會是毫無征兆地突然自我否定。

在二十屆三中全會之前,網絡搜索就可以看到,不僅是林毅夫在今年3月的重大新聞發(fā)布會上公開宣揚產業(yè)外遷“影響不大”“有利于轉型升級”“遲早都要轉移出去的”,還有多位高職位經濟學者通過主流媒體發(fā)表類似觀點,例如有人說“應對產業(yè)轉移持開放態(tài)度”,有人說勞動密集型產業(yè)外遷東南亞“是好事情”。

顯然,中國學術界主流是支持勞動密集型產業(yè)外遷有利于轉型升級,認為國內產業(yè)轉移已經失去合理性,這與2013年18屆三中全會前的情況一模一樣。當時和現在,黃人天都是唯一直接公開批評林毅夫誤導中國產業(yè)外遷的學者,而且是無權無勢的民間學者,只能在自媒體發(fā)聲,且在一些平臺受到限制。而黃人天的對立面是眾多的高職位經濟學者及其龐大的學術利益集團,他們占據著主流媒體和重大會議的話語權。

在這種力量對比極其懸殊的條件下,決策層采納主流學術界的建議本應順理成章,然而決策層卻毫無征兆地突然反其道而行之,這就需要解釋其邏輯。而黃人天在極端勢單力薄的條件下,要想以弱勝強影響發(fā)展戰(zhàn)略,唯一方法就是直接向決策層上書,正如歷史上的民間學者一樣。而原本相信主流學者的決策層面對失業(yè)潮和經濟困境其實是困惑的,黃人天此時上書恰好為決策層提供了反主流的改革理論依據,這就是發(fā)展戰(zhàn)略突變反常現象的背后邏輯。

第二,促進改革政策貫徹實施的必需工作。

由于林毅夫們對于公共媒體、學術界和政界資源的調動能力是民間學者黃人天難以比擬的,他們并不會因為三中全會決定的一句話而放棄自己的觀點,仍然會利用話語權宣揚。

如果黃人天不公開這些信息以引起公眾關注和討論,各級各地的人們就不會理解這項政策轉變的重大意義,就不能“兼聽則明”,就仍然會受到林毅夫們誤導放任乃至鼓勵勞動密集型產業(yè)外遷,進而通過產業(yè)鏈上下游聯動效應帶動相關資本密集型產業(yè)外遷,最終使中國重蹈西方產業(yè)空心化覆轍的歧途得不到逆轉。

例如,很多中國人片面認定工資上漲導致勞動密集型產業(yè)外遷是“大勢所趨”,部分人還稱不遵循西方經濟學片面比較優(yōu)勢理論就是“不懂經濟學常識”。

然而,事實上中國的產業(yè)鏈配套能力、政治穩(wěn)定性、國民企業(yè)家精神、國家市場規(guī)模、國家內部發(fā)展水平梯度、政府產業(yè)政策合理性、勞動力素質、民族文化與工業(yè)化適配性、本幣匯率穩(wěn)定性、基礎設施、社會治安、營商環(huán)境等多方面比較優(yōu)勢能夠克服工資上漲帶來的片面比較劣勢,從而保持相對全面比較優(yōu)勢,也能夠部分克服貿易戰(zhàn)的影響,因此可以繼續(xù)保留大多數勞動密集型產業(yè)。最近,蘋果手機生產從印度回歸中國就是一例。

這種取代西方經濟學片面比較優(yōu)勢理論的相對全面比較優(yōu)勢理論是黃人天在2013、2024兩次政策建議報告中向決策層提出的,應該宣傳普及以便抵御林毅夫等照搬的西方經濟學片面比較優(yōu)勢理論的誤導。

在此背景下,已孤軍奮戰(zhàn)12年的民間學者黃人天自己不發(fā)聲,難道指望主流學閥治下萬馬齊喑的學術界能發(fā)聲嗎?

辯論背景介紹:

黃人天,本名黃偉,50人獨立經濟學家論壇副秘書長,中國共生智庫國際研究院副院長,原中國國際廣播電臺新財富時間欄目副總編輯。2011年出版《富國陽謀》,提出主張產業(yè)協(xié)同發(fā)展的相對全面化經濟學框架。2012年原世界銀行首席經濟學家林毅夫出版《新結構經濟學》,同年黃人天開始批判林毅夫照搬西方經濟學比較優(yōu)勢教條誤導中國勞動密集型產業(yè)外遷。

作者:黃人天 ;來源:財經辯論微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規(guī),IP可查。

內容 相關信息

揭秘三中全會突然以“國內轉移”否定產業(yè)外遷的背后邏輯

2024-08-01? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?