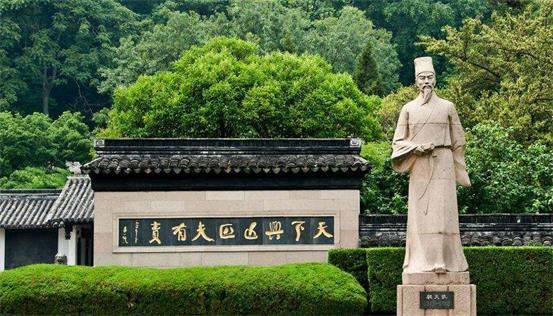

讀劉誠龍《顧炎武的天下觀》,感覺顧炎武的形象更加豐滿。

人常說“百無一用是書生”,可這樣的說法卻全然不能放在顧炎武頭上。有人評價顧炎武:大學與大儒古來難得,顧炎武兼得了;大師與大賈古來難得,顧炎武兼得了。顧炎武之學,是經世濟用之學,是明道救世之學。史學家錢穆贊其學術是:“能于政事諸端切實發揮其利弊,可謂內圣外王體用兼備之學。”

一般儒家只說人文,不道經濟,說人文滔滔不絕,道經濟啞口無言。顧炎武說人文聲聲入耳,顧公道經濟頭頭是道,“今日者,拯斯人于涂炭,為萬世開太平,此吾輩之任也。”顧炎武所謂的“吾輩之任”,是以搞好經濟來“拯斯人于涂炭”,顧炎武說:“吾未見無人與財而能國者也。然則如之何?必有生財之方,而后賦稅可得而收也。”

說得天花亂墜,干得一地雞毛,不是真學者。顧炎武不是空談家,而是實踐家。他曾牛刀小試,投身市場,并有斬獲。

顧炎武曾往來江淮之間,改了名字,從事布匹生意,并寫詩記事:“久客仍流轉,愁人獨遠征。釜遭行路奪,席與舍兒爭。混跡同傭販,甘心變姓名。寒依車下草,饑糝釜中羹。”

顧炎武“混跡同傭販”,很像今日江浙商人“當得起老板,睡得起地板”;文人賺大錢也說只賺幾塊豆腐錢,他說沒賺多少錢是謙虛。

顧炎武對工商有新認識,更有新實踐。顧炎武開設銀行,改革改善金融制度,“亭林與青主更立新制”,他“饒于財用”,真不差錢。儒家所謂耕讀傳家,讀是讀的,耕卻未必,更以商賈為恥,而“世儒不察,以工商為末,妄議抑之,夫工固圣王之所欲來,商又使其愿出于途者,蓋皆本也”。

晚明其他文人,往往是寫書賣書,靠書吃書,只能做書生意,顧炎武的經濟之路,走得寬。他做布匹生意,開專賣店;他做金融生意,開“銀行”。他還買田買地,沒證據能證明他搞過房地產,但確實曾科學種田,搞規模經濟,“先生既負用世之略,所至每小試之,墾田度地,累至千金,故隨寓即富足。”顧炎武最后定居陜西華山之地,“置田五十畝以自食,而東西開墾所入,別儲以備事。”吃穿用度之外,還小有積蓄。

顧炎武走南闖北,走了大半個中國,他評價當時的南北學人:“北方之人,飽餐終日,無所用心;南方之人,群居終日,言不及義。”

顧炎武行商,讓我想到子貢。

顏回、子貢這兩人心里大概也有點摽勁兒,孔子常拿顏回和子貢做比較。

有一次,孔子問子貢:你跟顏回比,誰強啊?子貢忙說:我怎么敢比顏回!他聽您一句話,自己能總結出十個道理來。我能總結一兩條就不錯了。這話說得孔子也高興了:確實,咱們是比不上顏回啊。

子貢處處挑著孔子愛聽的說。但孔子知道,子貢跟他的想法很不一樣。

李碩《顏回和子貢的較量》中細致說到子貢的行商故事。

跟著孔子周游列國期間,子貢居然做起了生意。除了跟著孔子拜會各國政要,他還結交各地商幫人士,考察各地行情,逢賤則買,逢貴則賣,倒騰易貨貿易(那時幾乎沒有官方發行的錢幣)。

子貢在黃河和淮河流域之間販運商品,很快就掙了大錢。孔子有些行程,比如去蔡國定居,很可能有子貢的攛掇——他是在開發市場。

周游列國這些年,孔子沒混到什么官當,子貢卻發大財了。當然,孔子也跟著沾光。孔子師徒都沒在蔡國當官,也和蔡國君臣沒什么往來,應該主要是靠子貢的生意維持開支。

所以孔子經常想不通:顏回這孩子,處處聽我的話,可干什么都失敗,窮得要喝西北風。子貢不聽我的,跑出去做買賣,偏偏能賺大錢。

師徒二人有時也拿做生意的話開玩笑。子貢對孔子說:“我有一塊好玉石,是收藏在匣子里呢,還是拿出去賣個好價錢?”孔子說:“賣掉它!賣掉它!我在等待買主。”當然孔子所謂“沽之哉,沽之哉!我待賈者也”,想的其實還是找機會當官。

孔子晚年最迷茫、最需要人安慰的時候,出現在他身邊的,都是子貢,一直到他離世的那天。

孔子去世后,能夠維持住孔門團隊,建立起儒家學派,主要是子貢的功勞。他的個性、追求幾乎和孔子完全不同,但兩者綜合起來,才締造了儒家。

話再說回顧炎武。

明朝氣運已盡,顧炎武百般努力,付之東流,但他終其一生,不仕清。大清為拉攏人心,曾多次請顧公去當官,他都拒絕了。“嗣母王氏未嫁守節,及聞國變不食而卒,臨終誡炎武以世食明祿,毋仕二姓,炎武奉母教,勵節終身。”

顧公勵節,曾受人疵議。康熙九年(1670),顧公外甥徐乾學趕去科考,中了一甲進士,取了探花,之后一路高升,升侍講學士,升內閣學士,升左都御史,升刑部尚書。滿門忠烈,何以又出了“叛徒”?顧炎武算明朝人,徐乾學未必是。顧炎武對這個外甥的志氣取向,還真是不反對。他守節是自己守,不要求他人守,這才是守節要義。顧公對外甥仕清態度是:你去,我不去。

這又很像文天祥。“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”千古流傳,激勵了無數人。然而,文天祥的弟弟文璧卻歸順了元朝,并官至通議大夫、秘書卿。對于文璧降元的行為,就連清代乾隆皇帝都作詩評價道:“子不知終弟受職,應難地下見其兄。”誠然,許多人都會覺得文璧“背叛”了文天祥,但實際上,文天祥臨終前曾表示:“我以忠死,仲以孝仕。”也就是說,文天祥不但諒解了弟弟,還指出文璧并非貪生怕死或是追求榮華富貴,只是為了盡孝才選擇為元朝效力的。

天下已定,那就希望天下變好,不想天下再亂,這也是顧炎武由朝廷觀變天下觀使然。

文天祥有絕筆:“孔曰成仁,孟曰取義。惟其義盡,所以仁至。讀圣賢書,所學何事?而今而后,庶幾無愧。”顧炎武亦有言:“愚所謂圣人之道者如之何?曰博學于文,曰行己有恥。”

人們評價:博學于文,是謂經師;行己有恥,是謂人師。顧公均可當之。

(作者:陶余來,常州大學紅色文化研究院(中共黨史黨建研究院)特聘研究員 ;來源:昆侖策網【原創】圖片來源網絡 侵刪)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?