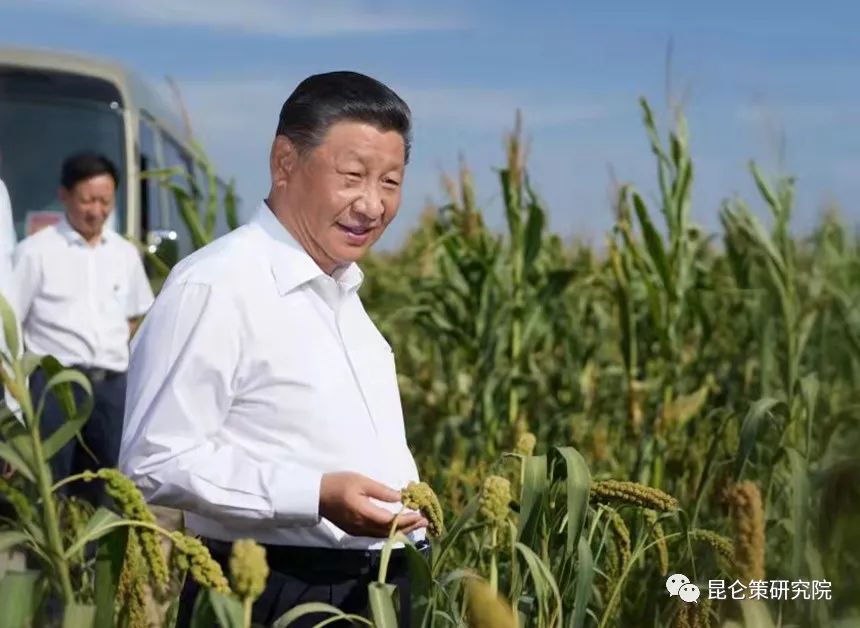

習近平:“我強烈地感到:在扶貧中,要注意增強鄉村兩級集體經濟實力,否則,整個扶貧工作將缺少基本的保障和失去強大的動力,已經取得的扶貧成果也就有喪失的危險。”

中國農村應向何處去呢?習近平同志振聾發聵地提出,“合作社是農村發展的方向!”這是一個重要的戰略決策。

請愿各級黨委和政府的決策者,應當真正為民族前途擔憂,為人民生活福祉,該反思四十多年來鄉城改革政策的偏錯性,停止社會私有制改革,思考復興國家公有制方案。

黨支部領辦合作社在新時期農民合作社中獨樹一幟,顯示出強大的生命力,在全國開花結果,特別是在山東煙臺市、貴州畢節市一級層面全面鋪開,取得了振奮人心的效果。

如何有效解決“三農”問題,需要更多依靠計劃調控的力量,需要更多發揮社會主義制度優勢和黨的全面領導優勢。

如何有效解決“三農”問題,需要更多依靠計劃調控的力量,需要更多發揮社會主義制度優勢和黨的全面領導優勢。

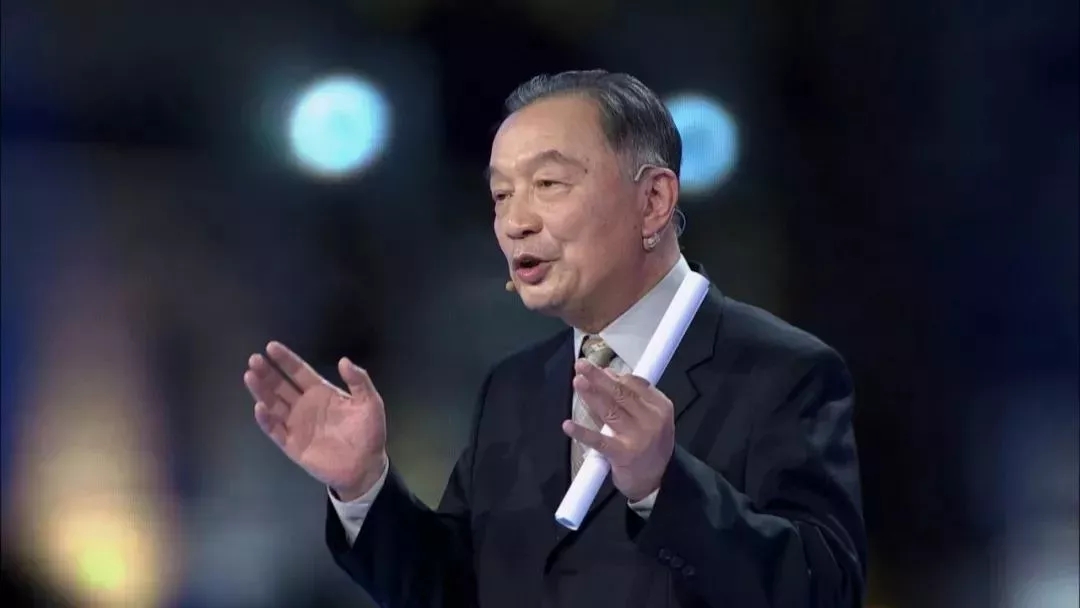

國務院參事室特約研究員,中央農辦、農業農村部鄉村振興專家咨詢委員會委員劉奇的文章,解答了鄉村振興中的這些問題。

實踐證明,只有將公有制經濟做大做強,才能實現共同富裕。不可否認,目前公有制經濟不盡人意,尤其農村集體經濟的發展顯得更為艱難。

發展集體經濟,在當前有怎樣的意義?當前防止返貧,特別是確保不發生規模性返貧,是重大任務。

集體合作社最根本的好處是解決“單戶農民的單打獨斗問題”,鄉鎮黨委統領合作社是解決“一個村的單打獨斗問題”,從而使農村集體經濟得到鄉與村融合發展。

只有堅持黨的組織領導,才能賦予農民和農村強有力的組織、規范的制度保障,確保合作社發展行穩致遠。從這個意義上說,黨組織領辦合作社是發展新型集體經濟的必由之路。

走“共同富裕”的道路,需要固本保根。這個“本”就是實行公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度;這個“根”就是社會主義公有制。基礎不牢,江山難保。

現在有的人,有的學者,有的機構,把共同富裕理解為公民個人在收入水平上的無差距或者小差距,似乎只要在收入方面,大家所得到的財富都差不太多,那就是共同富裕了。

“共同富裕”既不是一個單純的“生產力”概念,也不是一個單純的“生產關系”概念,離開了生產力與生產關系這兩個維度來談“共同富裕”,都是片面的。

山西省代縣上下進一步提高認識、明確目標,細化任務、落實責任,全面啟動發展壯大新型農村集體經濟試點工作,為夯實黨在農村的執政基礎、推進鄉村振興提供堅強保證。

南府店村由窮變富的經驗和啟示是多方面的,而我以為最可寶貴的,則是城中村在城鎮化中,仍要堅持土地集體公有制,走集體經濟的道路。不僅有必要,還有很大優越性。

“茍利國家生死以,豈因福禍避趨之。”古人做得到,我們今天的共產黨人憑什么做不到?“我將無我,不負人民”,這是總書記對自己的要求,也應該是每個共產黨人對自己的要求。

陳錫文:集體經濟的重要性和發展集體經濟的緊迫性,過去對新型農業主體高度重視,政策資源也向新型農業主體傾斜,反而對農民集體市場主體地位建設及集體經濟發展重視不夠。

深入細致地了解當地的具體情況,與農村基層組織與廣大農民共同商議,來確定本地的集體經濟到底應該采取什么樣的形式,發展什么樣的產業,如何實現規模經營等諸多問題。

鄉村振興是農村自己的事嗎?靠農民自己的力量能夠振興嗎?如何使鄉村發展可持續?我也曾反復思考過這些問題。但這些問題不是能在辦公室里論證的,必須來自實踐。

如果繼續走農民進城打工、資本下鄉兼并的老套路,還有什么必要把鄉村振興作為一個戰略性的任務提出來?干脆把農村徹底交給社會資本進行改造不就行了嗎?

我們必須走出新路,把沉默于鄉村的數以百萬億的生態資產價值激活出來,變成中國經濟未來的增長動力和保障,變成中國國內大循環的基本保障。

在社會主義建設的理論與實踐中看到毛澤東在實現農業現代化有一條紅線貫徹其中,這就是必須建立大農業。大農業的概念,是指小農業而言。這是中國發展實現共同富裕一條道路。

中國在目前的存在,對美國的霸權就是威脅。這是無法調和的矛盾。中國唯一能做的,就是不斷地發展,不斷地強大,最終讓美國各種打壓中國的手段都被荒廢掉。

宅基地制度改革是折騰,不僅不可能產生財富,而且會極大地耗損社會財富,破壞農民的退路,讓中國社會結構變得脆弱,且使中國失去應對各種可能危機的重要基礎。

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?