國家是社會發展到一定階段的產物,它的形成應該有最基本的標準。

由漢代史學家司馬遷《史記》一書所構建的“三皇五帝夏商周”古史體系,兩千多年來未曾遭到懷疑。20世紀20年代興起的以顧頡剛為首的“古史辨”運動,通過疑古書、疑古事、疑古人的方式,提出以往的古史都是“層累地造成的”,從而徹底否定了司馬遷古史體系的真實性。那么中國還有沒有自己的古史,怎樣才能找到自己真正的古史?

顧頡剛

通過討論,大家一致認可李玄伯教授在《古史問題的唯一解決方法》一文中提出的“走考古學之路”,即從野外調查發掘的古人留下來的遺跡、遺物中去尋找真實的史料,才能建設可信的歷史。于是繼1921年瑞典人安特生發掘河南澠池仰韶村,1926年李濟對山西夏縣西陰村的發掘,1928年中央研究院史語所成立以李濟為組長的考古組對河南安陽小屯的發掘,便開啟了從考古學上探索中國文明化的歷程。

考古學上探索中國文明化的歷程

1928年開始的小屯遺址的發掘,發現了成組的大型宮殿基址、多座商王陵墓、大量的甲骨文字,還有制作精良的玉器、骨器,造型奇特、花紋瑰麗的青銅器和鑄銅、制陶、制玉等手工業作坊遺址,特別是甲骨文中商王世系的釋讀,證明安陽小屯就是古本《竹書紀年》盤庚遷殷“二百七十三年更不徙都”的商朝最后一個國都殷的所在地,商后期歷史成為了信史。

1950年早于安陽小屯的鄭州二里岡商文化的發現和1955年開始的與其同時期的鄭州商城的發掘,發現了宮城、內城、外廓城三重城垣,大型儲水池和給排水設施,大型宮殿基址,隨葬青銅器的貴族墓葬,青銅器窖藏坑,鑄銅、制玉、制陶手工業作坊遺址和周鄰不遠起拱衛作用的諸如望京樓商城等多座次級城邑。由于戰國“亳丘”陶文的多次出土,以及范圍廣大的遺址規模和延續時間,鄒衡考證此地應即文獻講的“湯始居亳”的商朝第一個國都“亳”的所在地,此說得到學術界的普遍認同。

司馬遷《史記》和不少先秦文獻都記載說商朝之前有一個夏朝。1959年徐旭生以71歲高齡赴豫西進行的“夏墟”調查和當年對偃師二里頭遺址的發掘,開啟了從考古學上對夏文化的艱難探索。之后陸續發掘了山西夏縣東下馮遺址、河南登封王城崗遺址。1977年安金槐在王城崗發掘到一座河南龍山文化晚期城址,遂即召開了被稱為首次夏文化研討會的“登封告成王城崗遺址發掘現場會”,時任中國社會科學院考古研究所所長的夏鼐出席會議并講話,指出夏文化“是夏時期夏族創造和使用的文化”,為研究指明了方向。會上,二里頭、東下馮、王城崗等考古隊匯報了各自的收獲,總結了圍繞夏文化探索提出的各種觀點,共有二里頭文化一期和河南龍山文化晚期是夏文化,三、四期是商文化;二里頭文化一、二期是夏文化,三、四期是商文化;二里頭一至三期是夏文化,四期是商文化;二里頭文化一、二、三、四期是夏文化,河南龍山文化不是夏文化等四種看法。

1996年啟動的“夏商周斷代工程”設立的“夏文化研究課題”,下轄“早期夏文化研究”“二里頭文化分期研究”“夏商分界研究”“新砦期遺存研究”“商州東龍山遺址研究”等六個專題,明確將河南龍山文化晚期和二里頭文化作為探索夏文化的對象,并擬定了需重新發掘的遺址,擴大了探索夏文化的范圍,同時采集系列含碳樣品進行年代測定。“夏商周斷代工程”期間和其后的連續發掘,發現了早于小城的面積達34.8萬平方米的王城崗大城、新密新砦河南龍山文化晚期城和含有較多東方文化因素的新砦期城、鞏義花地嘴有兩條環壕的單純的新砦期大型聚落、滎陽大師姑二里頭文化城、偃師二里頭宮城、鄭州東趙新砦期城和二里頭文化城等,參之系列C14測年結果,從而使我們得以構建起公元前21世紀至公元前16世紀的以王城崗河南龍山文化晚期大城為代表的夏早期文化——以新砦期遺存為代表的“夷羿代夏”時期的夏文化——以二里頭文化為代表的“少康中興”至夏桀滅國時期的夏文化這一完整的夏文化發展系列,夏文化也從虛無縹緲的傳說逐漸變成了清晰可見的歷史真實。

夏商由傳說變為信史,是中國考古學取得的重大收獲,但事實表明,它并不是中國文明和國家起源的最早源頭。根據考古學家對中國新石器時代、青銅時代乃至早期鐵器時代的研究,學界已將中國文明和國家的起源、形成和發展劃分為三個階段,即蘇秉琦提出的“古國—方國(王國)—帝國”三大階段,夏商王朝只是進入王國階段的第二個小階段。

“古國”階段大體處在公元前3500年至公元前2500年,是社會復雜化發展的必然結果。蘇秉琦將“古國”定義為“高于部落以上的、穩定的、獨立的政治實體”,他心目中的古國主要是指紅山文化牛河梁的“壇、廟、冢”等遺跡反映出的社會結構,在以牛河梁為中心50平方公里范圍內沒有發現日常生活遺跡,而是清一色的與祭祀密切相關的充滿宗教色彩的遺存。本人認為,屬于這一階段的“古國”還可以舉出長江下游的與崧澤文化、北陰陽營文化有密切關系的安徽含山凌家灘遺址和黃河中游河南靈寶鑄鼎原西坡仰韶文化晚期遺址。三者反映出的社會狀況既有相同之處,也有一定的區別。從其身份最高的大型墓葬墓主隨葬的玉器觀察,“紅山古國”有玉豬龍、箍形器、勾云形佩、玦、璜、墜及鳥、蟬、龜等祭祀用玉而不見表示世俗權力的鉞等兵器,“凌家灘古國”是兩者兼而有之而以宗教祭祀類玉器為主,“仰韶古國”則僅見玉鉞一種。這似乎反映了三者在文明化歷程中所走的道路不同:紅山文化古國走的是清一色的神權道路,凌家灘古國走的是軍權、王權和神權相結合而突出神權的道路,仰韶古國走的則是軍權、王權的道路。

由于選擇的道路不同,崇尚神權的,因過度浪費社會財富而難以繼續擴大社會再生產,逐漸萎縮消亡了;崇尚軍權、王權的,因考慮傳宗接代和永續發展比較簡約而繼承發展下來了。關于“古國”的性質,誠如蘇秉琦先生所言,它是“高于部落以上的、穩定的、獨立的政治實體”,顯然已不是新石器時代早中期那種基本平等的社會結構,但又與以后學術界公認的已是典型階級、國家社會的商周不同,我認為它處在從基本平等的氏族部落社會向階級、國家社會過渡的階段,一方面它已有明顯的社會分層和個人權力突顯的現象,另一方面還保留有強固的血緣關系,看不到顯著的對抗和暴力痕跡。對這一過渡階段,國內有學者稱之為“邦國”,我則覺得它和西方學術界所說的“酋邦”比較相像,中國古代也有特指少數民族部落首長為“酋長”“酋帥”的,有鑒于此,筆者比較傾向用“酋邦”來指稱這個發展階段。

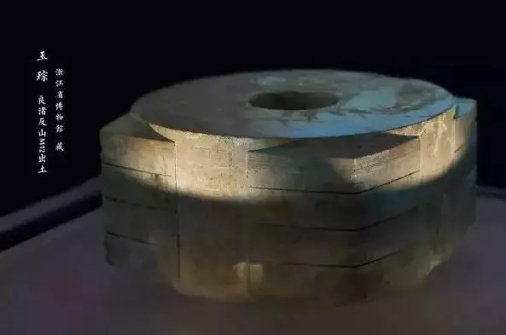

“古國”或曰“酋邦”的進一步發展便進入了“王國”的第一個小階段,其代表就是長江下游的良渚文化良渚遺址和黃河中游的中原龍山文化陶寺遺址。關于良渚和陶寺的材料很多,有興趣可以去查閱與之相關的發掘簡報、報告、研究論著和展覽圖錄,這里不再重復。2010年在河南新密召開的“聚落考古研討會”上,本人曾有過一個在考古學上如何判斷文明或曰國家形成標準的發言,主要談了10個方面:聚落是否發生了分化,出現了特大型聚落;大型聚落是否出現了圍溝和城墻;大型聚落中是否出現了大型宗教禮儀中心;大型聚落的墓葬是否發生了分化,出現了特設的墓地;大型聚落是否出現了專業手工業作坊和作坊區,是否出現了大型倉儲設施;大型聚落是否出現了專門的武器和象征權力的儀杖;大型聚落是否出現了文字和壟斷文字使用的現象;大型聚落中是否出現了異族文化的因素;各級聚落間是否出現了上下統轄的現象;大型聚落對外輻射的范圍有多大、輻射的渠道和手段是什么。從這些方面來衡量,良渚遺址和陶寺遺址,無疑大部分可以契合,本人和學術界不少學者都認為它們已經是科學意義上的“國家”,較之前的“古國”或曰“酋邦”有了明顯的進步。

王國階段的第三個小階段,是以禮儀和分封制為特征的西周、東周時期。經過秦的兼并戰爭,至秦始皇統一,中國便進入了以制度化和高度中央集權的官僚體系為特征的秦至清的帝國階段。

由以“紅山古國”“凌家灘古國”“仰韶古國”為代表的酋邦,發展到以良渚王國、陶寺王國為代表的王國第一小階段,以夏商王朝為代表的王國第二小階段,以西周、東周王朝為代表的王國第三小階段,再到從秦至清帝國滅亡的帝國階段,便構成了古代中國從文明、國家的起源、形成、發展到衰亡的全過程。

國家起源理論的體會與認識

那么,回顧這一過程,對國家起源的理論有哪些體會與認識呢?我認為以下幾點是不可或缺的:

國家既是統治階級的暴力機器,也是維持社會運轉的管理機構。對國家性質的認識,既要強調它是階級統治工具的本質,也不可忽視其社會管理的職能。《周禮》是記錄周代官吏設置及其職掌的一部書,從《周禮》的規定可以看出,上至國家行政、司法、軍事、外交、經濟……下及醫療、喪葬、占卜、百工……涉及社會生活的方方面面,都有專人管理。國家的確是一部機器,它不僅僅有暴力性質的專政職能,也有關乎民生的管理職能。

國家出現的前提是社會階級的形成和階級斗爭的加劇,以及隨著社會復雜化提出的社會管理的要求。而階級則是隨著社會生產力的發展、剩余產品的增加和占有的不均而出現的。不能設想,在馬家浜文化、磁山—裴李崗文化等新石器時代早中期社會生產力還比較低下、社會產品還較少剩余的情況下,會出現對社會財富占有不均的階級;也不能設想,在沒有利益沖突的階級和階級斗爭的情況下會出現作為階級斗爭工具的國家。

部落之間、部族之間為爭奪資源、土地、人口而展開的戰爭是國家出現和國家權力不斷強化的加速器。良渚遺址、陶寺遺址大型城址城壕、大型宗教禮儀建筑、大型倉儲設施、專用玉石兵器、隨葬大量隨葬品的顯貴大墓及專用的貴族墓地等的出現,散見于遺址內的非正常死亡遺骸的存在等,便是戰爭頻仍、國家權力不斷強化的證明。

作為統治階級意志體現的國家政權,其形式可以是民主制的,也可以是中央集權制的。由多個勢均力敵的部落或部族通過彼此斗爭、聯合而形成的國家可能采用以選舉或輪流執政為特征的民主政體,傳說中的堯、舜、禹“禪讓”可能即是這種政治體制的一種反映;而部落或部族間通過兼并戰爭而形成的國家,則多是采用中央集權的政治形式。至少從夏代開始,中國古代國家發展的歷程是強勢部落、部族不斷融合、同化周邊異部落、異部族的過程,也是中央集權的政治體制不斷強化的過程。

作為社會上層建筑的國家的組成,既有軍隊、法庭、監獄等實體機構,也有法律、宗教信仰、哲學思想等精神文化層面的意識形態與之配套。良渚文化玉器上隨處可見的神徽圖像、陶寺遺址貴族墓葬多見的彩繪龍紋圖案,都是當時兩個王國最高的膜拜對象,它們在鞏固各自王國的穩定發展中發揮了重要的作用。

國家是社會發展到一定階段的產物,它的形成應該有最基本的標準。在我看來,國家是階級斗爭的工具,是階級斗爭發展到不可調和時才出現的強制性機構,但它也具有隨著社會復雜化而提出的社會管理和保持社會運轉的職能。地區不同、環境不同,文化傳統也不一樣,不同地區、不同文化背景下出現的國家也必然會有一些不同的特點,甚至遵循不同的發展模式。研究中國國家的起源、形成和發展,應該將之放在中國所處的特定地理自然環境中,放在中國社會所處的特定文化格局中。考察中國古文化發展的全過程,在馬克思主義國家學說指引下,本著實事求是的原則,具體問題具體分析,并參考和借鑒其他學科、其他學者研究的成果,從中提煉和總結出自己的認識,這才是正確的途徑。

本文出自《新華文摘》2016年07期,原文摘自《中原文化研究》2016 年第 1 期

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞