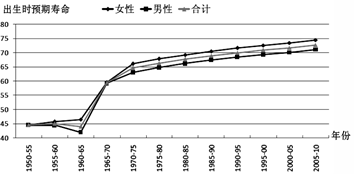

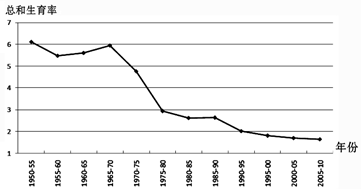

【摘 要】新中國成立以來,中國人口再生產模式經歷了從“高生育率、高死亡率”到“低生育率、低死亡率”的人口轉變過程。這一人口轉變過程為經濟增長所帶來的有利發展契機,即人口紅利主要通過勞動力供給、儲蓄率和人力資本三個渠道影響經濟增長。只有從這三方面對人口紅利問題進行全面考察,才能為經濟可持續發展提出科學合理的政策建議。利用“劉易斯拐點”概念來簡單判斷我國勞動力供給總體狀況及變化趨勢,或片面強調由勞動人口增長快于消費人口所形成的第一人口紅利,都是偏頗的,而由此得出的結論也不能成為調整人口政策的依據。第一人口紅利是暫時的,且主要被資本所有者獲取。隨著人口轉變過程的推進,“低生育率和低死亡率”的人口再生產模式必然會導致我國人口年齡結構的老化,第二人口紅利必將為我國經濟增長提供持久動力。

注釋&參考文獻:

[1][2][4][5]United Nations, World Population Prospects, www.unpopulation.org,2011.

【作者簡介】高建昆(1976–),河北玉田人,復旦大學馬克思主義學院副教授、碩士生導師,本文是作者36歲時的作品。

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://m.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞