7000娃娃兵戰(zhàn)死松山,這段子真有人信。

現(xiàn)在有些上學上傻了的,已經(jīng)沒法跟他們講什么叫常識了。你跟三歲的小明說,乖別鬧,我給你摘個星星玩哈,小明7歲上學了,說你從小凈哄我。換了現(xiàn)在的巨嬰,就算40歲了,還問你要星星:你當年答應過我,你必須做到,否則你就沒有歐美的契約精神,你改變了我對你履行承諾的認知,我對你要重新審視,我對你要深度解讀,我.......

招兵為什么要招18歲以上的健康青年?這個常識,不管用什么辦法,你跟巨嬰都講不明白,你講人體發(fā)育,他講哪咤鬧海,你講人體機能有曲線,他喊自古英雄出少年。

編段子的,幫著推流量的,樂了。

世界各國征兵的適齡標準,基本都在18歲以上,美國在珍珠港事件爆發(fā)后,規(guī)定20歲至44歲男子必須服兵役,后來兵員夠用,將最高年齡下調到38,適齡標準都是先從上往下降。作戰(zhàn)的軍人必須身強力壯,哪國都一樣。

當時本土只有7500萬人口的日本,自明治維新以后,服役年齡都是20至40歲,因戰(zhàn)爭局勢所迫,1943年11月,將上限調整到45歲,12月又將征兵適齡年減了一歲,變?yōu)?span lang="EN-US">19歲。中方評價:“按兵役原則言,茍非萬不得已,絕不行此修正。”

年齡只下降了一歲,身高標準由1936年的1米50降到1米48,加上胡子兵大量補充現(xiàn)役,1944年的中國戰(zhàn)場上,就已經(jīng)明顯能感覺到鬼子不行了,和侵華初期明顯不一樣。投降前軍國主義快瘋了,要一億玉碎,現(xiàn)役兵的適齡標準也沒低于17歲。

都知道民國抓壯丁,民國為什么抓的是壯丁,而不是抓少年,區(qū)別不就在一個壯字?民國壯丁分兩等,18~30歲為甲等,30~40歲為乙等,怎么不把18歲以下的少年段評為乙等?

如果說世界上有最爛的兵役制度,那一定是蔣介石領導下的民國。抓壯丁的本質,是全局性的兵役腐敗,抗戰(zhàn)需要執(zhí)行兵役法,可哪里有什么三丁抽一、五丁抽二,明明是有錢不用當兵,沒錢必須抽丁。貪官劣紳伙同“國軍”官長,不僅貪得無厭,而且毫無天良,導致大量壯丁傷殘死亡,這種赤裸裸的階級壓迫,不管日本人進不進來,都要推翻他。

抗戰(zhàn)期間國民黨在大后方征兵約1300萬,實際到營人數(shù)有說1000萬,有說800萬,確切數(shù)字不詳。中國人口這么多,征召了這么多壯丁,怎么還需要孩子去打仗?編段子的不怕,可老蔣怕,連基本的倫理都不講,在盟邦面前要丟臉的,所以早有規(guī)定:

手令一:“何部長 前后方各部隊之未成年兵應設法取締,遣回原籍。如有無法遣返者,應將每軍或每處內(nèi)所有未成年兵皆集中一處,編為一少年隊,特別加以精神與教育之訓練,并優(yōu)待其生活,注意其營養(yǎng),以使健全其發(fā)育。不許有少年兵與成年兵一同生活與作戰(zhàn)等情事,如仍發(fā)現(xiàn)上述情形為我國軍莫大之恥辱,希即通飭各級部隊主官切實注意遵照改正。”

不過,有令不行,有禁不止,國府軍政機構常態(tài),還是有人不執(zhí)行。陪都這么多外國人,如此軍隊形象,豈不有礙友邦觀瞻?趕快執(zhí)行,再敷衍蒙混不識數(shù),可真要收拾幾個:

手令二:“商主任 賀司令 據(jù)報,重慶附近現(xiàn)仍常有穿軍服之少年兵,希再嚴令憲兵負責取締與扣押,而對于運輸與交通機關尤應嚴格告誡,如再發(fā)現(xiàn)有此等情事,應將其主官懲處為要。”

國民黨軍隊里有沒有少年兵,當然有,不少回憶錄里,小勤務兵,小馬夫之類的記載很多。有的是通過關系來糊口,有的是軍隊收留的戰(zhàn)時流浪難童,也有抓丁來頂數(shù)的,但從無少年兵集體戰(zhàn)死的記載。少年兒童,在軍營只能干勤雜兵。

松山戰(zhàn)役根本不可能有什么7000少年兵戰(zhàn)死,松山戰(zhàn)役總共傷亡7700多人,傷亡不等于戰(zhàn)死。

參加松山戰(zhàn)役的是國內(nèi)第一批換裝美械的部隊,都是挑選出來的,即所謂Y部隊,從中抽組了反攻滇西的中國遠征軍,遠征軍的待遇比國內(nèi)其他部隊高,是“將美援軍用物資全部傾注于該方面,而兵員之補充亦以該方面為第一優(yōu)先。甚至忍耐其他各戰(zhàn)區(qū)物資供應及兵員補充之不足。”——國民黨國防部史政局《緬北及滇西之作戰(zhàn)經(jīng)過》。

遠征軍實行新編制,各級均派駐美軍聯(lián)絡官,美式裝備是由美軍顧問組直接發(fā)到各軍手里的。如果發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)斗部隊里有少年兵,第一個不干的肯定是美國人,第二個是蔣介石。駐印軍接受美國裝備前,國內(nèi)補充的兵員淘汰率是40%,就是因為美國人的標準高,而民國的適齡壯丁體質太弱。比起駐印軍,國內(nèi)遠征軍的自主權相對大一點,但也不能用少年兵來接裝美式武器,在美國人眼里,中國的士兵普遍營養(yǎng)不良。

松山戰(zhàn)役雖然傷亡大,但在國民黨軍的歷史上,卻是一場硬仗,松山戰(zhàn)役是抗戰(zhàn)期間國民黨軍第一次對日軍堅固防御陣地的進攻戰(zhàn),而且打贏了。傷亡比大了點,全殲了1300多個日軍。有人肯定說還有昆侖關大捷,昆侖關攻擊的是日軍的野戰(zhàn)工事,松山打的是日軍半永久式堅固陣地,日軍用工兵聯(lián)隊修了兩年,作戰(zhàn)難度是兩回事。堅固陣地進攻戰(zhàn),就在松山。

參加松山戰(zhàn)役的,多是兩三年內(nèi)沒怎么打仗的部隊。像宋希濂的71軍,長期在怒江東岸與日軍對峙,何紹周的第八軍,1941年編成后,有兩年是在第六戰(zhàn)區(qū)守江防,1943年調入云南。沒打仗就不會大量補兵,更不會補7000娃娃兵。

作戰(zhàn)中更不可能臨時補充娃娃兵,松山戰(zhàn)役后期第八軍補充過一次兵員,團長王光煒帶來的遵義師管區(qū)補充一團的2000人,師管區(qū)是規(guī)定補充渠道,補充兵是受過訓練的。遠征軍打松山先后用了10個團,根據(jù)傷亡輪換上陣,基層官兵攀爬陡坡,與日軍近戰(zhàn)肉搏,修工事挖對壕,承受了慘重傷亡,從心理到體力,根本不是未成年的少年兵所能承擔的作戰(zhàn)任務。

除了何紹周李彌這兩個軍長,主攻松山的指揮人員,如王伯勛,曾元三,陳一匡、王光煒等師、團長,后來都起義了,所以留存的文史資料非常多。無一人有一字提到過少年兵。

去臺的松山戰(zhàn)役參戰(zhàn)人員,也有大量回憶,同樣沒人提到過少年兵。

如果有,松山戰(zhàn)役指揮者,從衛(wèi)立煌宋希濂到何紹周李彌,犯有違背軍令,欺騙盟軍之罪,不許使用少年兵作戰(zhàn),蔣介三令五申,不執(zhí)行就有人上達天聽,等著接位置的多了。

何紹周是何應欽的侄兒,軍政部長何應欽主管兵役,此時正值東線豫湘桂戰(zhàn)役慘敗,兵役積弊被曝光之際,何紹周如果被人問一句:對日軍兵力優(yōu)勢這么大,怎么用這些孩子上去打,這樣的攻堅戰(zhàn)咱們大人都沒打過。他臉往哪兒放!

這故事咋出來的,除了陵園里的塑像,沒有一點歷史依據(jù)!塑像代替不了歷史檔案和當事人回憶,塑像也要源于真實的歷史,才有起碼的象征意義。

6000娃娃戰(zhàn)死松山這故事,辨別真?zhèn)伪緛砗芎唵危WR就夠。

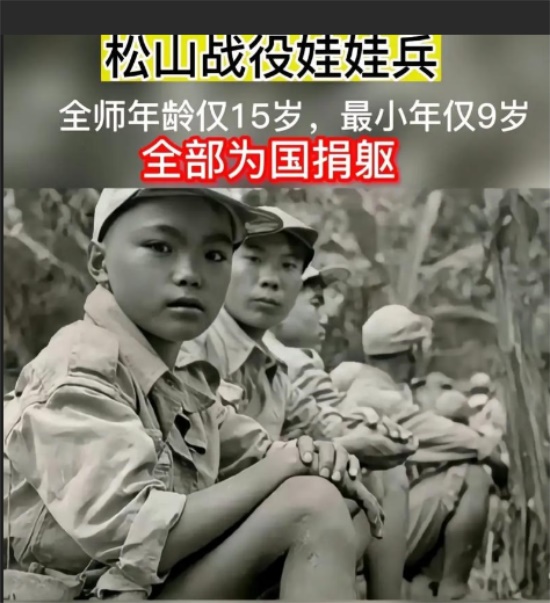

值得注意的是,這些制造故事的,要么在照片上動手腳,要么是看圖就跟風。隔壁的牛戈文草正在鑒別老照片,比如這張,現(xiàn)在經(jīng)常被拿來當抗日少年兵。

下面是原圖,原圖有說明,我英語不好,哪位幫著給翻譯準點,這是什么年代的娃娃兵:

還有這張,常用來給“松山7000娃娃兵”配圖,第一眼就知道是假的,抗戰(zhàn)期間國民黨軍隊沒有這樣的軍裝,但除此以外,沒有更直接的證偽辦法。一般不對民國軍服感興趣的,很容易被迷惑住。

直到看了原圖,才恍然大悟:

這不是被聯(lián)合國勒令撤臺的緬北李彌殘軍的隨軍兒童嗎?原來編故事的把原圖給抹了,看看原圖的右下角,寫的什么,那些炒作讓人去拜雕像的,咋這么羞羞答答的!

文章來源于陽光燦爛照天山 ,作者陽光燦爛照天山

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

內(nèi)容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

牛彈琴:全世界哭笑不得,特朗普突然找臺階下了

牛彈琴:全世界哭笑不得,特朗普突然找臺階下了 金燦榮:特朗普私下大罵中國,難聽至極!

金燦榮:特朗普私下大罵中國,難聽至極!? 社會調查 ?