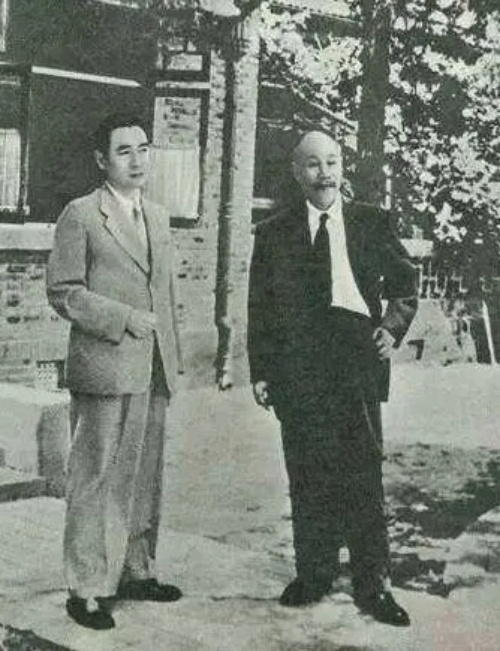

楊振寧(照片由楊振寧先生提供)

- 前 言 –

楊振寧是最杰出的中國理論物理學家。1954年,楊振寧和羅伯特·米爾斯(Robert Mills)共同提出楊-米爾斯規范場理論(Yang-Mills Gauge Theory)。建立在這一理論基礎上的物理學標準模型,成為了支撐粒子物理學大廈的基石。1956年,楊振寧與李政道共同提出弱相互作用中的宇稱不守恒定律,并以此獲得1957年諾貝爾物理學獎。此外,楊振寧還在粒子物理學、統計物理學、凝聚態物理學等多個領域做出了重要貢獻。

2003年底,楊振寧從美國返回中國定居,任清華大學教授并推動了清華大學高等研究院的建立。2019年3月21日,《國家科學評論》(National Science Review,NSR)執行主編、神經生物學家蒲慕明和斯坦福大學加速器物理學家趙午(Alexander Wu Chao)赴清華大學,與楊振寧先生進行了一場對話,在對話中,楊振寧回顧了楊-米爾斯理論產生的歷程,并談及與他同時代的物理學家、科學研究品味、中國科學研究的現狀與未來發展等多個話題。

以下為此次對話內容的摘錄。

撰文 | 蒲慕明 趙午

楊-米爾斯規范場理論

趙午:我們從楊-米爾斯理論談起。很多人都認為,在您為科學做出的諸多重要貢獻中,楊-米爾斯理論是最重要的一個。您同意這種說法嗎?您覺得這個理論為什么重要?

楊振寧: 在基礎物理學領域中,大家公認楊-米爾斯規范場理論是奠基性的重要工作。這項工作最早發表于20世紀50年代,那時候絕大部分人都不看好它。后來到70年代,出現了最早的一批實驗證據,又有新的重要的見解——也就是對稱性破缺的觀點,加入進來,于是它逐漸發展成了標準模型。標準模型是20世紀下半葉基礎物理學領域最重要的發展。

規范場理論未來會怎么發展呢?我在1980年寫了一篇關于愛因斯坦的文章,其中我寫了一句話,叫 Symmetry dictates interaction。就是說宇宙中所有力的來源,都與對稱有密切的關系。所以這句話的中文叫做“對稱支配力量”。我想這個短句可以概括規范場理論之所以重要,也概括了它未來發展的方向。

我們現在還沒有解決的問題中,最重要的就是怎么把引力引入進來,統一到現有的模型中。我想,我和大部分物理學家都相信,實現統一的方法還是要引入更多的對稱。過去40年中,大家都想尋找這些新的對稱,但是現在還沒有成功。

趙午:這里所說的對稱肯定不是簡單的左右對稱。

楊振寧: 沒錯,肯定是更復雜,更微妙的對稱。

對稱的觀念在中國文化中早就有了,比如說中國文學中的對聯就是對稱性的一個表現。西方文化中,希臘時期人們就非常重視對稱,他們認為世界上的一切都是由對稱性統治的。希臘人的觀念也可以看作是一個古代哲學版本的 “對稱支配力量”,而現代人用精確的數學語言重新描述了它。

規范場理論(gauge theory)這個名詞也不是我發明的。20世紀10年代中期愛因斯坦說,我們現在有兩個場論:一個是電磁學,一個是引力學。我們應該把它們統一起來,構建一個統一理論。愛因斯坦自己在接下來的幾十年里一直努力做這件事,可是沒有成功。1918年,赫爾曼·外爾(Hermann Weyl)響應愛因斯坦的號召,他在麥克斯韋電磁方程組中發現了一個新的對稱。這個新的對稱和廣義相對論中平行位移的概念相關,和尺度的變化,也就是測量規范(gauge)的變化相關。所以說規范場理論這個名詞是外爾發明的。

蒲慕明:您在1949年聽過愛因斯坦的演講,之后在1954年完成了楊-米爾斯理論。這兩件事之間有關系嗎?或者說你有受到愛因斯坦的影響嗎?

楊振寧: 我還在芝加哥讀研究生的時候,就受到了愛因斯坦把自然界中不同的力統一起來這一號召的影響,也受到了外爾電磁規范對稱理論的影響。

但是驅使我提出楊-米爾斯理論的更加直接的原因是,從1945年開始的十年中有很多新的基本粒子被實驗發現。這些粒子怎么和傳統的粒子,怎么和質子、中子和電子相互作用?這些新粒子之間又是怎么相互作用的?當時有很多文章,有理論的文章,也有實驗的文章,都在講 θ 粒子是如何與 Κ 粒子相互作用的,Σ 粒子又是如何與 Λ 粒子相互作用的,等等,五花八門。我當時在芝加哥讀研究生,我想到,應該有一個普遍的原則來描述不同粒子之間的相互作用,而這個普遍的原則或許能夠從外爾的規范對稱理論出發,推廣得到。

那時候,粒子物理學中有一個很重要的概念叫做同位素自旋對稱,也就是在20世紀30年代最早發現于核物理學領域的SU2對稱。很自然地,人們根據同位素自旋值,1、1/2或者3/2等等,來對新發現的粒子進行分類。我一直都對對稱的概念,以及數學上的群論方法很感興趣。所以我想到應該把外爾的規范對稱理論從U1對稱推廣到SU2對稱。

1947年楊振寧筆記中的一頁(由楊振寧先生提供)

蒲慕明:也就是說,您是從數學理論出發得到可以解釋物理事實的理論。很多人說這是您的獨特之處。

楊振寧: 但是這個過程不是一帆風順的,因為U1對稱是對易對稱而SU2對稱是非對易對稱:在數學上,非對易對稱的最初幾步運算可以很簡單,但是算到后面會變得越來越復雜,以至于我只能暫時把它擱置起來。過了幾年,又發現了更多新的粒子,這讓我感覺到,我們對于普遍原則的需求更加迫切了,于是我又回來重新考慮這個問題,結果又遇到了同樣的麻煩,卡在同一個地方。

從1947年到1954年,這樣的過程我重復了三、四次。在那之后,1953到1954年,我到布魯克海文國家實驗室訪問,和米爾斯共用一間辦公室。米爾斯當時剛剛博士畢業,非常年輕也非常聰明,他同時也是一位虔誠的基督徒。很自然地,我們討論了很多物理問題,其中也包括我為創建SU2規范理論而做過的那些失敗的嘗試。在一次討論中,我們注意到在計算后期產生了很多復雜的二次項和三次項。那么我們能不能在開始的時候加入一些二次項和/或三次項,從而把后期產生的二次、三次項消掉呢?結果,我們只加入了一個二次項,就奇跡般地把后面產生的所有那些復雜的、“壞” 的東西全都消掉了!消掉之后,我們得到了非常漂亮的數學結果,那一刻我們就知道,這是挖到寶貝了。

趙午:在這之后就很順利了吧?

楊振寧: 也不是。按照我們當時的理論,應該存在一種有電荷但是沒有質量的粒子,而這樣的粒子無論如何是不可能存在的!

1954年2月,普林斯頓高等研究院當時的院長羅伯特·奧本海默(Robert Oppenheimer)聽說了我們的工作,于是叫我回研究院做一個報告。我去了。當時沃爾夫岡·泡利(Wolfgang Pauli)在座。泡利當時也做了類似的工作,并且也遇到了有電荷無質量粒子的麻煩。在我做報告的過程中,他提了很多問題,讓我吃了很多苦頭。我在后來發表的《文選暨評注》(Selected papers with Commentary)中詳細描寫了當時的細節。回到布魯克海文之后,我和米爾斯又花了幾個月的時間,想要解決這個問題,但是沒有成功。

這個理論如此漂亮。我們能不能在其中包含尚未解決的問題的情況下,就把它發表呢?

我們為這個問題糾結了很久,最后還是決定發表,因為它真的是非常非常漂亮。而且,場論也還沒有得到數學上的精確描述。場論的發展困難重重,但是這并沒有阻止它在重整化方案中獲得神奇的成功。所以,場論有可能在將來解決我們遇到的問題。

而泡利的選擇是不發表。

蒲慕明:感謝您對楊-米爾斯理論誕生歷程的細致回顧。我們還想問一個楊-米爾斯理論誕生之后的問題。有電荷無質量粒子的問題后來是如何解決的?

楊振寧: 是由對稱性破缺這個新概念的引入而解決的。對稱性破缺將自然界中的三種力(強相互作用力,電磁力和弱相互作用力)非常漂亮地定量統一在一起,由此得到了人們現在所說的標準模型。標準模型已經在數百個實驗中得到了驗證。它應該被認為是過去60到70年中實驗和理論高能物理界中最輝煌的成果。已經有十幾位理論和實驗物理學家因此而分享了幾次諾貝爾獎。

纖維叢理論,數學和物理

蒲慕明:有人說,您在20世紀70年代將數學和物理這兩個學科連接在了一起。給我們講講這個故事吧。

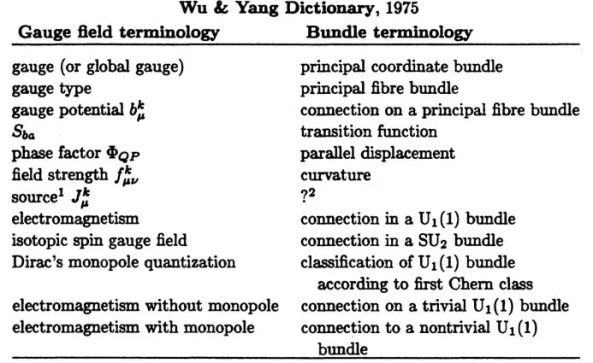

楊振寧: 1975年,吳大峻和我發表了一篇文章,內容是物理學家的電磁場理論,以及它和數學家的纖維叢理論(Fiber Bundle Theory)之間的關系。為了說清楚這兩個理論之間深層次的相互關系,我們建立了一個二者之間的名詞對照詞典。1976年,伊莎多爾·辛格(Isadore Singer)剛好到紐約州立大學石溪分校訪問,我就把這篇文章拿給他看。他把這篇文章帶到了牛津,給邁克爾·阿蒂亞(Michael Atiyah)和其他的數學家看。他們都對這篇文章很感興趣,并且開始研究規范場理論相關的數學問題。結果是,在接下來的一段時間中,數學家和物理學家之間開展了很多非常緊密的合作。我想,在這兩個學科的長期歷史中,這都是一個有重要意義的事件。1988年,辛格在一篇關于外爾的文章中回顧了這段故事。下面是辛格在文章中引用的吳-楊詞典:

當我認識到規范場理論的方程其實是數學中的一個理論,也就是纖維叢理論方程的一個特例,我感到非常的吃驚。我曾經和纖維叢理論的創始人之一陳省身先生有過一段對話。在一篇1979年紀念愛因斯坦百年誕辰的文章中,我這樣回顧了這段對話:

1975年,規范場和纖維叢之間存在關聯這個事實深深打動了我,所以我驅車前往伯克利附近的埃爾塞里托,去陳省身先生家中拜訪他。(在20世紀40年代早期,我曾經上過陳先生的課。他當時是中國昆明西南聯合大學的一位年輕教授,而我是西南聯大的本科生。那時候,纖維叢理論還沒有成為微分幾何領域中的重要理論,陳先生也還沒有因為他在廣義高斯-博內理論和陳類(Chern classes)方面的重要貢獻而被載入史冊。)我們聊了很多話題:朋友、親戚、祖國。聊到纖維叢的時候我說,從吉姆·西蒙斯(Jim Simons)那里,我終于體會到了纖維叢理論的美,也了解了深奧的陳-外爾定理。我說我對規范場與纖維叢之間的精確對應感到十分驚訝,數學家竟然可以在完全沒有物理世界實際依據的情況下創造出這樣的理論。我補充說“我既驚恐又疑惑,你們數學家可以憑空想象出這些概念來。”他馬上反駁說:“不,不。這些概念不是憑空想出來的。他們是自然的、真實的。”

關于“科學研究的品味”

蒲慕明:弗里曼·戴森(Freeman Dyson)曾經稱您為保守的革命者。您同意嗎?

楊振寧: 在他這樣說之前,我從沒想過我是保守的。他在1999年的演講中這樣說之后,我想了想,覺得他是很有道理的:我重視傳統,通常只在必要的情況下,才會去探索新的方向。

蒲慕明:這和科學研究的品味(taste)是相關的。您經常說做科學研究,有自己的品味是非常重要的。

楊振寧: 沒錯,而且我還要說:不只是大的科學問題需要品味。即便是對一個研究生,發展自己的品味也很重要,他需要判斷哪些觀點、哪類問題、哪些研究方法是自己愿意花精力去做的。品味的形成受到很多因素的影響,與個人的能力、家庭環境、早期教育、自身的性格,還有運氣都有關系。

蒲慕明:您自己的物理學品味是怎樣形成的?

楊振寧: 我數學很好,但是我父親不支持我學數學,因為他認為當時的中國不需要數學。非常幸運的是,在大學期間,我在戰時的昆明遇到了吳大猷和王竹溪兩位老師。他們指引我進入了物理學中的一些領域,而這些領域后來發展成了非常重要的研究方向。在這兩個新生領域中的研究工作,對我的研究品味與風格產生了重要的影響。

關于“中國科學發展”

楊振寧: 你剛剛說中國科學家特別用功、特別專注、特別能堅持。中國當初能夠在非常落后的條件下完成人工合成牛胰島素,并發現抗瘧藥物青蒿素,這些因素都是很重要的原因。

我同意你的觀點,還想做一些補充。

中國有獨特的儒家文化。儒家文化:

重視努力與堅持;

把家、國放在個人之前;

非常重視教育。

蒲慕明:我非常同意。但是儒家的傳統會不會過于保守?

楊振寧: 和美國的文化傳統相比,中國的文化傳統確實是比較保守的。但是保守是壞事嗎?我的回答是:在某些方面確實不好。但我覺得美國的文化傳統可能更不好。它太 “激進” 了。

趙午:中國經濟的快速發展是不是也和這些文化傳統有關系?

楊振寧: 我想有非常密切的關系。

趙午:所以從經濟發展的角度看,是不是可以說保守、尊重權威都是好的?可以所有人都為了共同的目標而努力?

蒲慕明:沒錯。但是太過保守可能會導致科學發展緩慢。

楊振寧: 對。要決定一個國家的科學發展應該保守還是激進,這是一個非常復雜的問題。

我想這其中應該有兩個基本原則:第一是國家利益要高于團體利益;第二是要奉行中庸之道,不走極端。

蒲慕明:我感覺現在有很多對中國發展政策的誤解。比如說一帶一路倡議本來是合作、友善的計劃。但是在美國的眼中,這就是中國要謀求霸權。

楊振寧: 美國很害怕中國取得成功,一帶一路是這樣,我們在非洲的成功也是這樣。我想這些成功和儒家傳統中為人處世的態度有很大的關系,美國人、英國人、日本人的處世態度和中國人是完全不一樣的。我不知道有沒有人做過相關的研究。

蒲慕明:現在整個世界都受到民粹主義、極端民族主義和種族主義的巨大影響。全球的科技發展也不可避免地會受到這些因素的影響。你對此怎么看?

楊振寧: 我同意。

趙午:西方國家曾經把非洲變成自己的殖民地,他們那時候去非洲的目的就是要去掠奪資源。但一帶一路不是這樣,它是一個互利、共贏的模式。

楊振寧: 我們從大的方面講,中國從孔夫子的時候就開始講 “有教無類”。所以類似印度種姓制度的現象是不可能出現在中國的。在生物學中,生物都需要有原始的 “非我族類” 的概念,但是中國文化用一種非常聰明的方式把這個概念模糊掉了,我們的教育傳統中,從最早的嬰兒時代開始,就在強調 “和為貴”。

關于“開展國際大科學項目”

蒲慕明:可能是受到國際政治、經濟競爭的影響,我國領導人開始講,在過去的國際大科學計劃中,中國通常只是不太重要的參與者,他們希望中國科學家能夠組織和主導一批新的國際大科學計劃。幾個領域的科學家已經開始準備這一類項目的計劃書。在不久之后,中國科學家應該就會按照政府的要求來實施這些計劃。您認為這是一個可以實現的,現實的期望嗎?

楊振寧: 在一些領域中,中國科學家已經是世界領導者。我想對于這些領域來說,這一類大項目是值得去做的。但這樣的項目會耗費巨大的資源。

蒲慕明:現在中國政府和學術界都同意要提高國家對基礎研究的投入。我們現在的基礎研究投入只占GDP的0.7%,這個比例遠低于美國和歐盟。但是關鍵問題是:應該加強對哪些基礎研究的投入?是大科學還是小科學?你可以投入很多資源來建設幾個基礎研究的大裝置,也可以把錢分散投給很多個小實驗室和小研究項目。

楊振寧: 我的觀點是:中國經濟在過去40年中取得了輝煌的成功。前瞻性的大工程在這一成功中扮演了重要的角色。但是這種模式不適用于基礎科學的發展,因為基礎科學中的革命性突破從來都不來源于大科學工程,而是來源于少數個體的智慧。電磁理論、達爾文理論、核聚變、半導體、雙螺旋、青霉素,所有這些基礎科學中的偉大變革都是由少數個體用很少的經費做出來的,而不是大科學項目的成果。

回顧,遺憾與建議

趙午:在您的學術生涯中,您對科學和社會都做出過非常重要的貢獻。在這個歷程中,您也一定做過很多次決定。那么當您回顧過去的時候,有沒有什么遺憾的地方?會不會想當時本應該做另一個決定?

楊振寧: 當然有。在物理學研究方面,我最大的失誤是,在60年代的時候我不喜歡 “對稱性破缺” 這個概念。我在《文選暨評注》中也說過這個問題。

除此之外,在物理學研究方面,我沒有其他非常后悔的地方了。在人生的軌跡中,我做過很多非常正確也非常重要的決定:我1971年回國訪問,后來在2003年左右決定完全回國,2004年我和比我小54歲的翁帆結婚。這些都是正確的決定。

趙午:最后,我們還有一個很簡單的問題。我們想請楊先生給年輕人提些建議。很多年輕人非常努力,但是不知道怎么做才能做得更好。

楊振寧: 我想,中國的年輕人對自己興趣的重要性常常不夠顧及,這可能是受到了中國教育體制和社會風氣的影響。年輕人總是被教導要服從社會需求,但是很少有人告訴他們,要去發現自己的興趣、實現自己的興趣。所以我給中國年輕人的建議是,要更加關注自身興趣的發展。但是如果你讓我給美國的年輕人提建議,我會建議他們對自己所謂的興趣少關注一點,也要多考慮社會和科學的發展趨勢。

當然,這也是給中國家長和老師的建議:希望你們能鼓勵和培養年輕人的興趣。 “

作者簡介 :蒲慕明是NSR執行主編、中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心學術主任;趙午是加速器物理學家、斯坦福大學教授。

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞