絞圈房航拍

說起上海的本地老房子,不少人有會說:石庫門么。其實錯了,真正具有上海本地特色的建筑是絞圈房!

石庫門是十九世紀中葉上海開埠后漸漸形成的,故造型中西合璧。它成為近代上海民居的象征,不過一百來年歷史。而“絞圈房子”,至少有三四百年歷史。聽起來,“絞圈房子”名字雖然有點土(其實石庫門開始時有人也認為土得掉渣),但卻是地地道道的滬瀆老地名。史料顯示,上海市區和廣大郊區都存在過“絞圈房子”, 歷史上它曾經是代表性的上海民居。

“絞圈房子”曾是代表性的上海民居

我們說“絞圈房”是上海真正本地老房子,并非與石庫門爭寵,而是有著大量的事實根據的。石庫門建筑不僅歷史短,而且分布地域僅限于市區一隅,而“絞圈房”,據現有史料,至少早在明末清初,上海地區就有了“絞圈房子”的民居建筑;而且遍及上海市內市郊,有過的輝煌歷史,是具有代表性的上海民居。絞圈房不是官宦人家的庭園建筑,也不是商賈富戶的深院豪宅,而是中產階層的小康之家,因為幾代人同居而顯露出大宅門的氣勢。

絞圈房庭心

據清光緒九年(1883)由徐家匯土山灣孤兒院天主教出版社出版的《松江方言教程》一書中,有“絞圈房子”的記載:“五開間四廂房個一絞圈房子,自備料作,包工包飯,規幾好銀子末,肯造個者。”據悉這是最早記載絞圈房子的文獻。

請注意,徐家匯土山灣孤兒院天主教出版社出版的《松江方言教程》,不是一本平常的出版物,而是一本《教程》,是一本傳教士為其同伴編寫的學習上海方言的教材。因為松江歷來是上海之根,學好松江方言,等于學好了上海方言。而且眾所周知,能入選“教材”的,當是在社會上普遍流行,并被推為規范的事例。《松江方言教程》成書于1883年,當時上海市區的石庫門房子已經如雨后春筍般地冒出,而《教程》一書,記錄了當年通行的上海方言中大量詞語和會話例句,內容涉及到方方面面,卻不以石庫門為例,而獨獨以“絞圈房子的詳細材料”為例,因此可以推定“絞圈房子”當時在上海已大量存在,且被定為上海“民居”模式,加以推廣。

事實也是如此。《松江方言教程》是1883年出版的,“絞圈房子”作為“民居”模式那當然歷史更長。據上海九九關愛網顧問朱淵澄先生提供的家譜《續修鶴沙沛國朱氏宗譜》顯示,朱氏先祖自元末以來,就定居浦東鶴沙(現浦東航頭鄉),朱家世代都是“硯田起家,間業舌耕”。大約在乾隆七年(公元1742年),其先祖朱漢思因家道中興,在故鄉浦東鶴沙朱家潭子建成怡仁堂絞圈老宅:“我們朱家潭子最早的宅第建筑為怡仁堂宅,共四進。前客堂怡仁堂,后客堂敦本堂,左二酉草堂,東側廳愛蓮書屋,西側廳畹蘭書屋。漢思公之孫諱旭,字升初號蘭圃,登乾隆戊子鄉榜,建竿于前。”如圖所示,墻門間的門口不但有旗桿石,還端坐著一對“門當”。這間墻門間為什么是折角形,被稱為“歪墻門間”?原來朱旭,人稱“才猷練達,氣宇洪深”,中舉后,雖然候選督漕守府,例贈武德佐騎尉,但他為表達對皇恩浩蕩的感佩和自己的謙和胸懷,特地把墻門間做歪了。“歪墻門間”成了當時浦東“絞圈房子”的一道奇特風景線。

我家的老宅也是“絞圈房子”,老宅原在上海近郊的北沙港22號(據虹口區志載: 當時為寶山縣,現為虹口曲陽地區),約建于十九世紀四五十年代,前后三進,門面七開間,鋪著青石的鄉村小道在宅前穿過,清清小河北沙港在宅前流過。房子雖然不是畫梁雕樓,卻也是深宅大院,一直到上世紀八十年代初,我家的老宅是全村莊碩果僅存的“絞圈房子”。

另據《浦東地方志•浦東老地名》中有篇《大絞圈的由來》介紹,浦東三林鎮臨浦村的“大絞圈”,其得名有一段有趣的故事:清咸豐六年(1856年),當地人薛成山夫婦倆育有4個兒子,為了蓋新房想到經商,于是他去浦西販米來浦東賣。一天在浦西一家米行與出走的妻子相遇,妻子見狀以銀元資助。于是,薛成山天天跑地處南碼頭的泰裕木行看行情,最后買了4排木料,趁黃浦江潮水運到薛家,老板兌現承諾,將鞭炮高升送到府上,一時熱鬧非凡。薛成山又購進磚瓦等料,很快造好了絞圈房子21間(為其長子多造了一間)。一般人家的絞圈房子大的20間,小的14間,惟有薛成山造了21間,“大絞圈”由此出名。1945年1月,援華抗日的美國空軍戰機轟炸日軍時,一架美軍飛機墜毀在大絞圈東南200米處,飛行員跳傘降落在大絞圈西100米處的麥田里,薛成山的第5代傳人薛雨亭營救了他,后幾經轉移把他安全送到了新四軍淞滬支隊。其后日軍幾次來大絞圈尋人,但找不到飛行員。日軍抓住村民追問拷打,可誰都不說。日軍并不甘心,就把時任保長的第3代傳人薛和尚和他的12歲侄子薛境如抓到東昌路日軍憲兵司令部,兩人慘遭嚴刑拷打,可是薛家伯侄守口如瓶,結果薛和尚被日軍放在水缸中淹死,一個普通、善良的百姓為救護盟軍飛行員而獻出了自己的生命。解放后,臨浦村下設薛家宅(后改平橋)、新屋、大絞圈等生產隊建制。20世紀90年代,公安機關在定戶牌時稱“大絞圈”為大高圈。

“江山留勝跡,我輩復登臨。” 有著百年歷史的上海絞圈房,曾為上海人民營造了無數溫暖的家,雖經歲月沉浮,舊房拆遷,絕大多數的絞圈房都慢慢湮沒人間,但依然有一些絞圈房始終屹立于上海城鄉。坐落于上海浦東周祝公路周浦鎮棋桿村平村510號的承裕堂顧宅,是上海目前為止保存最完好的絞圈房。承裕堂內有房屋28間,至今仍住著幾位顧家后人。2019年春節前夕,顧家50多位后人還在此舉行了隆重的祭祖儀式,《新民晚報》就曾以“老宅祭祖先,修譜傳家訓”為題進行了專題報道。

趴在腰踏門上的留守阿婆

承裕堂在周祝公路棋桿村村委辦公處后面。據顧家家譜和其族人回憶,顧姓乃是當時“一門旺族”“有高大開間的中堂題名為‘承裕堂’,始建于清朝道光年間(1820—1830),房屋分為先后兩期施工,歷時8年竣工,先造東半區,然后再造西半部分,全部完工后,曾在屋脊上裝飾象征莊嚴高貴的圖案”。承裕堂占地面積約1500平方米,建筑面積約1200平方米,房屋空間開闊高大,通風采光良好,冬暖夏涼;建筑風格典雅,質量上乘,外觀莊重威嚴(圖4-2)。承裕堂的建造選址奇佳,位于一塊得天獨厚的風水寶地之上。它三面環水,河中荷花飄香,宅后翠竹森森,一派江南田野風光。它坐北朝南,東南角建有一座青龍橋,東西兩側建有偏房。后面還有可存放農具、飼養家禽家畜的房屋。正房建筑距今已有近200年的歷史,仍完好無損。承裕堂為五開間四廂房院落,呈歇山造型,黛瓦粉墻,遠遠望去,它像一座山丘,堅實地屹立于村落中。

由此可見,“絞圈房子”早在石庫門之前,曾經遍布于上海市內和郊外,是名符其實的上海本地老房子。

幾代同堂的“大宅門”

“絞圈房子”是上海石庫門建筑之前的本地老房子,與當時政治、經濟條件相適應,有著自己的建筑特色。它大多是磚木結構平房,外觀是粉墻黛瓦,既有江南庭院的特色,又有瀕海鄉村的建筑特點。因我從小成長在“絞圈房子”里,因此印象格外深刻,它是上海灘上的“大宅門”。并非老王買瓜 ,自買自夸,這種上海灘上的真正老房子,確實有其獨特的風采,至少有三大建筑特點:

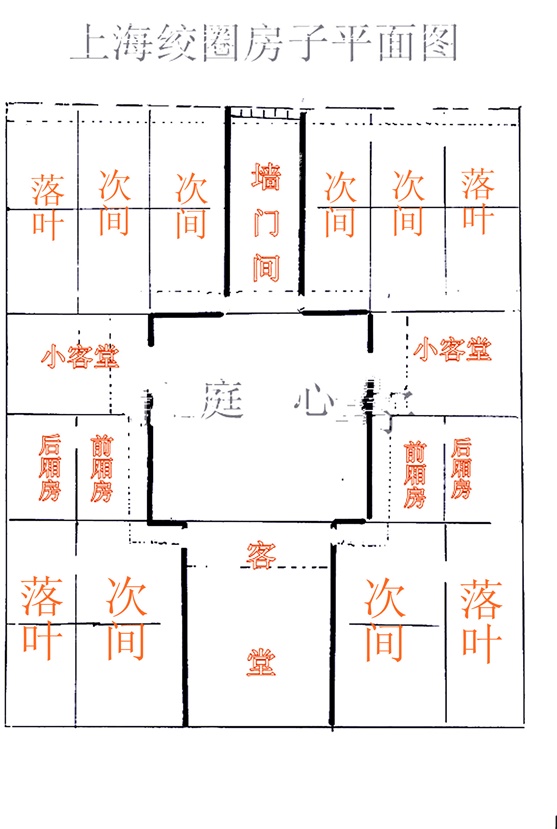

一是絞圈而建,左右對稱。這里的“絞”,讀音【gao】,如上海人說的“絞連棒”的“絞”。 “絞圈房子”四面絞合,圍圈而居。居中大門是上海人熟悉的“墻門間”,依主人的經濟實力和子孫多寡,左右各造一到三間正屋,若是各造一間,則為三開間;若是各造二間,則為五開間;若是各造三間,則為七開間。絞圈房子左右對稱,庭心居中。庭心,又稱天井,面積約為“墻門間”的一倍,當然是敞空的,便于洗曬衣被,晾曬果蔬。庭心兩側各有客堂一間,前后廂房兩間。穿過庭心則是大客堂,左右也是各有三間正屋。(參見附圖,黑線內為公共空間,虛線為屋檐景深,實線斷開處為出入之門)這樣絞圈而建的房子,堅固扎實,有利于瀕海地區抗擊臺風;這樣團團而居的生活,也有利于互相守望,防盜防竊。 “絞圈房子”要俯視,這樣才能看出“絞圈”特色,呈現“絞圈房子”的立體效果。它形如北京四合院,但在建筑風格上又勝似四合院;比現在名聲遠揚的福建土樓更寬敞,更有特色。

絞圈房子平面圖

二是家族群居,本家特色。一幢“絞圈房子”,往往是一個祖宗,一個姓氏,好似一個“大宅門”。因此“絞圈房子”始建者,往往是大戶人家,小康家庭,且是多子多孫的,否則偌大一個“絞圈房子”,豈非冷冷清清。我家的老宅“絞圈房子”推算下來,上下百余年,一個祖宗傳下,雖歷經六七代,子孫繁延,住房20余間,全都姓朱,可謂絞圈之內,唯我朱姓也。若子孫興旺,兩進的“絞圈房子”居住不下了,則可往后延伸,造三進、四進。我家“絞圈房子”初建二進于十九世紀四五十年代,擴建三進于上世紀初。而朱淵澄家的“絞圈房子”歷時二百三十年以上,歷經十代人的居住 (家譜五世至十四世),因此擴建了四進。

三是外似封閉,內則活絡。“絞圈房子”外面看似團團封閉,實際上內部空間活絡,在中軸線上,墻門間、庭心、客堂都是家族的公共活動空間,約占全部房子四分之一還多,而且每戶人家都有自家的后花園。這為小孩玩耍提供了廣闊的天地。記得我兒時玩耍的游戲,既有上海市區石庫門弄堂的海派情趣,也有近郊農村的特有野趣;既有城里的“三子”:打彈子、跳繩子、打香煙牌子等,還有市郊特有的捉麻雀、絆野貓、放風箏等,勿要忒開心噢。

“絞圈房子”與石庫門的源流關系

上海石庫門建筑誕生于上海開埠后的十九世紀中葉,經過實地考察,我們可以看到石庫門建筑其實脫胎于先前的上海民居——“絞圈房子”。

先說門楣,它猶如人的顏面,從中可一窺住房的精氣神。在早期石庫門中建筑,門楣常模仿“絞圈房子”建筑中的儀門,做成中國傳統磚雕青瓦壓頂門頭式樣。后期漸漸演變成在門楣中,留有長方形的門額,并配有云紋花邊,上書四字吉祥語,這在許多石庫門建筑的門楣上,我們依稀還能找到其蹤跡。

其次,早期的石庫門,一如“絞圈房子”傳統民居,中軸對稱,封閉性強,后逐漸蛻化,從家族群居住宅演變成了家庭單元住宅,但依然可見母體的痕跡。我們從石庫門的前門進入,有一個幾平方米的天井,這正是“絞圈房子”庭心(天井)的縮影,只不過適應家庭單元住宅,縮小了。

再說客廳,它無疑來自于“絞圈房子”的客堂。史料記載,在早期的石庫門中,客廳可舉行“聚會、喜慶、宴請等禮儀活動”,這正是“絞圈房子”客堂的功能,后來石庫門的客廳才漸漸變小,原來眾多的廂房也大大縮減了,從這一點來說,石庫門是縮小了的經過改良的“絞圈房子”。不過,我們從石庫門的天井、客廳、廂房等名稱中,不是仍能讀出往昔老房子的味道來么?!

石庫門

為什么在市區石庫門建筑會取代“絞圈房子”? 其實這一時期,尤其是清末民初,正是我國從封閉的封建社會向開放的半殖民地半封建社會演變,在住宅建筑上的反映。封閉的、占地面積大的“絞圈房子”不適應開放的城市商業化的發展,這樣,幾代同堂的“大宅門”自然漸漸被獨門獨戶的石庫門所取代。這是社會發展的必然趨勢。

綜上所述,“絞圈房子”是具有上海本土建筑特色的老房子,它見證了上海開埠前的漫長歲月,有著自身的發展歷史,它在中華建筑史,特別是上海建筑史上應有其一席之地;它不應該被我們上海人遺忘,而應該與“石庫門”一樣,成為我們上海地方志的珍貴遺產,成為我們美好的記憶,永遠為我們所銘記!

(作者系昆侖策研究院特約研究員,上海市作家協會會員;來源:昆侖策網【原創】,本文原刊于上海《檔案春秋》)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?