事件背景:北大醫學部的“中文名非洲留學生”爭議!

2025年5月,北大醫學部因一則舊聞再度成為輿論焦點:

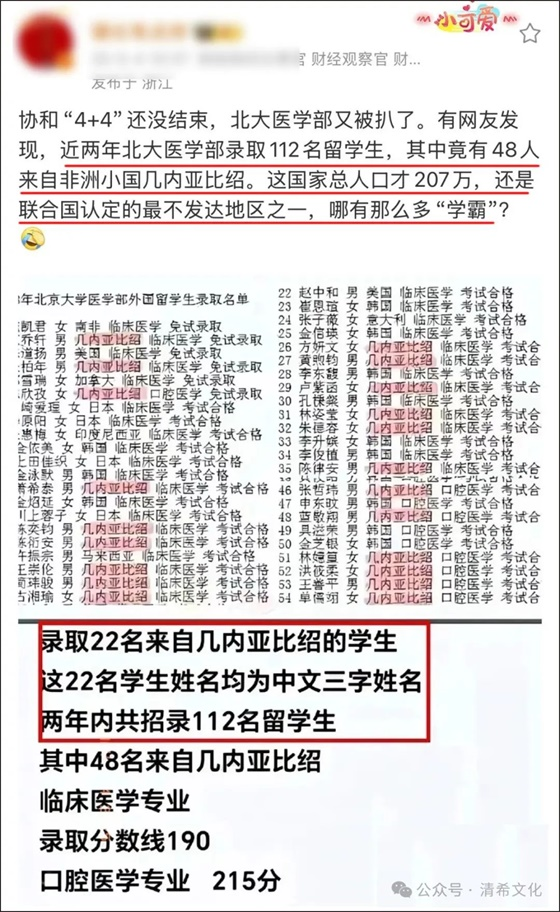

2007至2008年間,該校錄取的112名留學生中,48人來自西非小國幾內亞比紹,且全部使用“林姿瑩”“方妍文”等典型中文姓名。

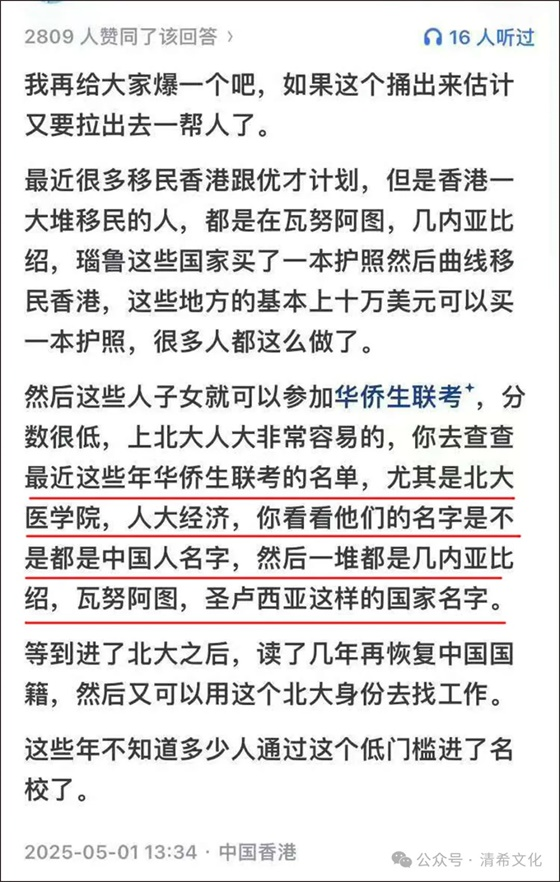

這一現象被網友質疑為“跨國高考移民”——即通過移民獲得外國國籍,再以留學生身份輕松進入國內頂尖高校。

幾內亞比紹是聯合國認定的最不發達國家之一,總人口僅207萬,人均GDP不足900美元,且政局動蕩,常年依賴國際援助。

然而,這樣一個國家竟能向中國輸送如此多“華裔留學生”,其背后邏輯令人費解。

北大醫學部曾回應稱,這些學生均為港澳臺籍華裔,持合法外國護照,錄取程序符合規定。

但公眾追問:為何他們不選擇學費更低(每年6000元)的港澳臺聯考,反而支付高昂的留學生費用(每年4.5萬元)?

百萬“鍍金”產業鏈

調查發現,幾內亞比紹的綠卡和護照已成為中國家長眼中的“教育捷徑”。

移民中介明碼標價:綠卡僅需3萬元,護照費用約12萬至65萬元,辦理周期短至數月。

家長通過“移民—換國籍—以留學生身份申請”的路徑,讓孩子繞過高考獨木橋。

案例對比:

普通考生:需在高考中與千萬人競爭,分數動輒600分以上;

“假留學生”:僅需通過難度相當于成人高考的入學測試(如數學、物理、化學中文試卷),部分高校甚至免試錄取。

一名網友算了一筆賬:“從小學移民到高考,整套流程花費不過百萬,卻能讓孩子以190分的成績進入北大,而普通考生每天只睡四五個小時,只為多考10分。”

幾內亞比紹作為全球最不發達國家之一,其護照卻在中國特定群體中成為“黃金跳板”。

早在2008年,北大醫學部留學生名單中已有近半數學生持該國護照,且姓名均為中文。

這種現象并非偶然,而是源于一套成熟的移民產業鏈:

第一低門檻移民政策。通過投資移民或中介操作,申請人僅需數萬元人民幣即可快速獲得幾內亞比紹國籍,無需語言考試、居住要求或復雜背景審查。

中介機構甚至提供“一站式服務”,包括偽造居住證明、規避中國國籍注銷審查等。

第二,育制度漏洞。根據北大醫學部2025年招生簡章,外國留學生申請僅需滿足非中國籍身份、學位認證、語言成績(如HSK6級200分)等基本條件,無需參加中國高考。

對于母語為中文的華裔學生而言,這一標準遠低于本土考生通過高考進入北大的難度。

例如,2008年北大醫學部留學生臨床醫學專業錄取分數線僅為190分(滿分300),而同期中國高考滿分750分中,北大醫學部錄取線超過680分。

第三,身份紅利的延伸。獲得幾內亞比紹國籍的學生不僅可享受低門檻入學,還能申請中國政府獎學金(免學費、住宿費及生活費),甚至以“華僑生”身份在國內投資、購房時享受政策優惠。

制度漏洞?低門檻與監管缺失

中國高校留學生招生長期存在規則不統一、審核寬松的問題。

教育部2000年頒布的《高等學校接受外國留學生管理規定》僅要求“持有效外國護照”,未對國籍取得時間、海外居住年限作硬性要求。

盡管清華大學等高校已實施“雙六原則”(國籍滿6年+6年海外教育經歷),但多數院校仍沿用“有護照即可”的標準。

更諷刺的是,幾內亞比紹政府因政局混亂,將出售護照作為斂財手段,導致其國籍含金量極低。

從“跨國高考移民”到“學二代閉環”

跨國高考移民僅是教育不公的冰山一角。近期引爆網絡的“肖醫生出軌門”中,協和醫學院“4+4”項目的特權操作更令人震驚:

董小姐:哥倫比亞大學經濟學本科,通過協和“4+4”項目4年速成醫學博士,論文涉嫌抄襲殘疾學生成果;

韓某澍:15歲跳級入讀多倫多大學,23歲獲協和博士學位,社交賬號曬出“特權規培日常”;

王某洲:美國排名千名開外高校畢業,卻入職北大哲學系,被指借院士父親資源“學術世襲”。

而普通學子如北大學霸陳如月,即使裸分考入光華管理學院,為學醫兩次高考、苦熬15年,仍被協和拒之門外。

教育淪為資源博弈,令公眾憤怒和無奈

網友評論一針見血:“寒門難出貴子,如今連中產也快夠不著門檻了。

”教育本應是社會流動的階梯,卻日益被資本、人脈和特權壟斷。

更令人窒息的是,即便丑聞頻發,涉事機構往往以“符合規定”搪塞,最終不了了之。

例如,北大醫學部堅稱“不存在貓膩”,協和醫學院刪除歷年招生名單,衛健委的調查結果遲遲未公布。

這種“冷處理”進一步消解公眾信任,助長“拼爹”“拼錢”的風氣。

如何堵住漏洞、重建公平?

破解“幾內亞比紹現象”,需要從政策完善、監管強化以及價值重構這三個重要方面著手進行:

1、收緊國籍認定與教育資格審查

建立聯動核查機制,構建由教育部、公安部以及高校協同合作的國籍核查機制,對涉及外籍人員的相關情況進行嚴格審查,重點排查“假外籍、真雙國籍”的行為。

通過多部門的緊密配合與信息共享,確保國籍認定的準確性和嚴肅性,防止不正當的國籍身份獲取行為對教育資源分配造成干擾。

還有就是借鑒國際經驗,設定居住要求參考美國、英國等國家在處理類似問題時的成功經驗,對于申請來華留學的外籍學生,要求其提供連續在海外居住的證明材料,居住時長可設定為3 - 5年。

這一舉措旨在杜絕那些為了獲取特定教育權益而臨時“突擊移民”的行為,保證留學生群體的真實性和穩定性,使真正符合條件且有留學需求的外籍學生能夠獲得相應的教育資源。

2、優化留學生選拔機制

首先是推行雙軌制選拔模式。采用“統一入學考試 + 學術評估”的雙軌制選拔方式,避免在留學生招生過程中單純依賴申請材料進行判斷。

統一入學考試能夠確保所有申請者在基礎知識和技能方面接受相對公平的考核,而學術評估則可以更全面地了解申請者的學術潛力、專業素養以及研究能力,從而選拔出真正優秀的留學生。

其次是設立專項通道并提高要求。針對華裔留學生群體,設立專門的“華裔留學生”專項通道。

考慮到華裔留學生在語言能力、文化適應性等方面可能具有特殊性,對其提出更高的要求。

例如,在語言能力方面,要求其具備更高水平的漢語或英語(根據具體教學語言而定)聽說讀寫能力;

在文化適應性方面,要求其深入了解中國的文化、教育體系和社會環境,以便更好地融入留學生活和學習。

通過這些措施,防止部分華裔留學生利用自身身份優勢擠占寶貴的教育資源,確保教育資源能夠分配給真正有需求和有能力的學生。

3、重構獎學金與教育資源分配邏輯

資源需要向真正有需求群體傾斜,在獎學金分配方面,將重點向學術潛力突出、來自真正發展中國家(例如非洲非華裔學生)的申請者傾斜。

對于那些在學術研究、創新能力等方面表現卓越的學生,給予更多的獎學金支持,鼓勵他們在華深入學習和研究,為促進國際學術交流和合作做出貢獻。

同時,減少因“假留學、真套利”現象導致的教育資源浪費,確保獎學金和教育資源能夠真正惠及那些需要幫助且有發展潛力的學生。

4、強化社會監督與信息公開

這方面需要高校定期公布相關信息,各高校需要承擔起社會責任,定期向社會公布留學生的國籍分布情況、錄取標準以及學術表現等詳細數據。

這些信息的公開透明,能夠讓社會公眾對留學生招生和培養工作有更清晰的了解,便于接受公眾的質詢和監督。

通過社會監督的力量,促使高校在留學生管理工作中更加規范、公正,保障教育資源的合理分配和有效利用。

總得來說,從“跨國高考移民”到“學二代特權”,這些事件折射出中國教育體系的深層危機。

當資源與規則成為少數人的游戲,寒門的希望將徹底湮滅。

北大醫學部的48名“非洲留學生”,肖醫生的“優秀履歷”,協和的“4+4天才”,不僅是制度漏洞的產物,更是對教育公平的嘲諷。

當你發現一只蟑螂時,黑暗處早已擠滿了蟑螂。唯有直面問題、徹底改革,才能讓教育回歸“有教無類”的初心。

作者:希言寰宇;來源:清希文化微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?