在黨史學習中,怎樣總結改革開放史?社會主義市場經濟的建立,是一個重大的內容。經過四十年的實踐,我們可以觀察到一個基本的事實,社會主義商品(市場)經濟,產生于對傳統市場經濟(即資本主義經濟)的變革,與資本主義商品(市場)經濟有截然對立的部分,又有密不可分的部分。

一.社會主義市場經濟形成中的兩種思想對壘

在社會主義市場經濟出現之前,市場經濟就是資本主義經濟。兩者的區分,是一個原則是非問題,關系到每一個家庭直至每一個人的生活和命運,當然也關系到黨和國家的命運;同樣,也是《共產黨宣言》問世以來,科學社會主義一百七十多年發展史面臨的一個重大課題。在這個問題上,始終存在著激烈的學術爭論和政治分歧。

有觀點認為市場經濟和社會主義無需區分,況且也說不清,既然沒人說的清楚,就不必爭論,以至于干脆宣告兩者沒有根本矛盾。這種放棄對立統一觀,取消馬克思主義政治經濟學理論指導的折中主義理念,是毛澤東同志去世后用來填補巨大理論真空,卻又不讀書的結果。它以強國為號召,適應了國家穩定的需求,長期占據壟斷地位。由于和現實矛盾,這種理念在理論界受到批評,更受到人民群眾深刻、廣泛、長期的非議。可以說兩種觀點的交鋒伴隨著改革開放的大多數年份。

理論界認為兩者之間有根本區別的觀點有多種。如基本制度的區別和存在國家計劃的區別(劉國光),生產目的、所有制結構、政治制度、宏觀調控能力、分配、生態觀的區別(魯品越),“決不能認為凡是進行市場取向的改革必然是以新自由主義為指導”(周新城)等,這些觀點力圖堅持馬克思主義的基本立場。

而一些相反的觀點堅持認為,市場經濟不等于資本主義,“競爭中性,所有制中性”(高尚全);有的觀點以“馬克思所處的那個時代,現代市場經濟體制尚未孕育”,福利制度等現代市場制度尚未討論為由,認為“現代市場經濟與計劃經濟以及早期資本主義制度相比有本質不同,主要體現在其所追求的自由、平等、公平有序這三個目標上”(李稻葵)。《什么是現代市場經濟?》公眾號《新財富》2019.3.30有的觀點則認為,只要加強制度建設,注重分配,注意“路徑依賴”,就可以克服穩定化、自由化、私有化的“華盛頓共識”的缺陷。(錢穎一)《目標與過程》,《愛思想》2011.8.10

高尚全、李稻葵、錢穎一等的論點有力支撐了以下主流觀點,“計劃和市場都是經濟手段,都不是直接反映社會基本制度性質的范疇”,“市場經濟不等于資本主義”,社會主義“說不清”等。其共同的政治經濟學主張是:

一是把市場經濟配置資源的前提設定為勞動力是商品,二是把生產使用價值的諸要素和創造價值的唯一要素勞動相混淆,三是把市場經濟主觀凝固在資本壟斷出現之前階段。

這些主張在形式邏輯上的矛盾是,把“計劃”和“市場”,偷換概念為“計劃經濟”和“市場經濟”。猶如把軍艦偷換概念為艦隊,倘若以己之軍艦擊彼之艦隊,必將陷入重圍。

在政治經濟學上,“計劃經濟”和“市場經濟”有截然不同的經濟基礎和上層建筑。偷換概念后,首先割裂經濟基礎和上層建筑,忌諱社會存在決定社會意識,把資本中心的西方經濟學和市場經濟體系永恒化,屏蔽馬克思主義政治經濟學話語體系;其次,以計劃和市場在配置資源上手段的互換性,混淆不同性質的生產關系與生產方式,混淆在其之上的上層建筑,即混淆維護勞動的無產階級專政和維護資本剝削的資產階級專政,完成了對階級斗爭的具體否定。一些人借勢兜售“所有制中性”。黨內也有理論專家,避開“五六七八九”和嚴重兩極分化的現實,掩耳盜鈴,強詞奪理,繼續歪曲馬克思主義觀點,聲言“破除一切離開實踐離開生產力而抽象談論社會主義的錯誤和空想觀念”(鄭**),持續其“共同富裕是亡國之路”的政治理念。

由以上邏輯出發,出現以下違背馬克思所說的“工人階級政治經濟學”的錯誤邏輯“路線圖”:

一,首先把生產力和生產關系視作兩個物體,以為每一部分都可以彼此獨立存在,錯誤地認為可以脫離生產關系發展生產力。不懂得或者不重視馬克思說的:“人們在自己生活的社會生產中發生一定的、必然的、不以他們的意志為轉移的關系,即同他們的物質生產力的一定發展階段相適合的生產關系。”

二,在經濟轉型中的階級分化之前階段,以強調生產力為掩護,否認資產階級法權在計劃經濟時期就存在的現實不平等,回避小生產和經濟個體自然出現兩極分化,回避所有制演變,空談自由、公平;在階級分化之后,依然回避自由雇傭勞動轉化消費資料為生產資料,資本增殖的現實,即否認馬克思提出的“商品生產的所有權規律轉變為資本主義的占有規律”,進一步提出虛幻的、虛偽的“競爭中性”和“所有制中性”。

三,從價值規律和供求關系平列的折中主義出發,走向全盤接受西方邊際效用價值論,用西方經濟學的價格理論否定勞動價值決定價格,用主觀需求價值論排斥勞動價值論和剩余價值論,掩蓋資本主義生產方式生產與消費關系;實踐上在雇傭勞動的制度化、社會化上作出原則性讓步,回避馬克思指出的“構成資產階級政治經濟學實質的供求規律的盲目統治和構成工人階級政治經濟學實質的由社會預見指導社會生產之間的爭論”(馬克思《馬克思恩格斯選集》第2卷605頁)。

四,認為“今天的雇工和過去的雇工不一樣”,混淆勞動和勞動力,混淆抽象勞動和具體勞動,混淆價值和使用價值,混淆勞動價值和勞動力價格,接受資產階級經濟學理念,用全生產要素共創使用價值即社會財富的形式,解釋、歪曲“活勞動價值說”。理論界、文化界開始照搬資產階級繞開所有制歌頌勞動的把戲,和剩余價值論作出切割。

五,在從計劃經濟轉型為市場經濟過程中,客觀效果是:“聲東擊西”,聚焦資源配置手段,掩護勞動商品化的生產方式新生出資產階級和雇傭勞動階級的過程。

六,用馬克思時代與現代資本主義非本質的區別如有無福利制度等,并列、混淆于計劃經濟和市場經濟的本質區別,以現代資本主義勞動階級相對貧困所緩和的階級矛盾形式,通過用“現代市場經濟”的概念以根本否定馬克思對市場經濟的本質性批判,從而根本否定剩余價值理論。

由于社會主義商品(市場)經濟有一個發展過程,對于沒有成熟資本主義生產傳統的中國,需要吸收借鑒資本主義市場經濟中一些有益的東西,因此,下列的因素使上述觀點有很強的迷惑性。

一,給予商品生產者市場主體地位,在兩極分化不嚴重之前,也是建立社會主義市場經濟所必需的,和西方自由市場經濟在這一點上是階段性同路人。毛澤東同志曾嚴肅批評了計劃經濟時期的“條條專政”,“講下放十幾年了,下放不了,條條專政就是改不了,地方生產的鋼也不分成,統統拿走,拖拉機也不讓省里搞,這樣大的國家,這樣多的人,部里能管得了?條條專政害死人”(《毛澤東年譜》1971.8.25)。相對于很容易滋生的官僚主義所把持的計劃經濟,尊重商品生產者市場主體地位,企業尊重勞動者主體地位,是運用價值規律調動經濟運行積極性的社會主義方向。我們在改革開放初期強調的搞活經濟,其本質是豐富社會勞動分工的大眾民主經濟,在繁榮市場,提高供給,經濟核算方面有事半功倍的效果。

二,不論是兩極分化出現之前的同路,還是之后的折中主義混淆,客觀上減少了小生產意識、封建意識對社會化大生產的阻力。強調市場公平對于克服歷史遺留的、強大的官本位特權有積極作用,同時,社會主義市場經濟建設需要建立、維護市場秩序,揚棄吸收資本主義生產方式中信用制度如股份制的方式,鼓勵創新,推動環保,破除官僚特權保護落后而非兜底扶貧的“大鍋飯”等。

馬克思指出:“只有當雇傭勞動成為商品生產的基礎時,商品生產才強加于整個社會;但也只有這時,它才能發揮自己的全部隱藏的潛力。”(《馬克思恩格斯文集》第5卷198頁)轉型以后,在市場經濟條件下的社會化大生產實踐上,步伐是前進的,但是,在防范資本主義災難方面,一些經濟學理論“高雅地”、膜拜于多是為資本服務的諾貝爾經濟獎,重術輕道,復制美國,客觀上可恥地倒退到斯密以前,造成以勞動者的房貸、車貸、啃老、失業破產為被動激勵、“死亡”激勵來發揮“全部隱藏的潛力”。它與馬克思贊賞的工人合作生產中的“愉快勞動”,與今天國電、華為等非私有企業科技創新,追求本行業本專業世界紀錄的主動創新勞動不可同日而語。

三,在建立社會福利保障、激勵和約束政府行為,大規模建立基礎設施等內容,在歷史虛無毛澤東時代人民政府建設,人民中心宗旨,轉換話語體系多年以后,有一個適應社會主義商品(市場)經濟環境的回歸問題。在以變革雇傭勞動為核心的社會主義市場經濟建設中,它們和西方經濟學存在著本質不同,但形式上是相似的。

這些因素為前述政治經濟學上的折中主義觀點爭取了一定的發言權,在資本中心的主流西方經濟理論護衛下,在社會主義論壇上,其獲得的忠實于資本的發言權長期喧賓奪主,它們將隨著形勢發展,不斷改頭換面,與馬克思主義的“工人階級政治經濟學”纏斗下去,這應該是社會主義市場經濟中常見的、必然的現象。

在黨的十八屆三中全會上,習近平同志提出了“使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”的問題,是對這一爭論的階段性小結。對這一問題的認識并沒有完結。習近平同志進一步指出,“我們是在中國共產黨領導和社會主義制度的大前提下發展市場經濟,什么時候都不能忘了“社會主義”這個定語。之所以說是社會主義市場經濟,就是要堅持我們的制度優越性,有效防范資本主義市場經濟的弊端。我們要堅持辯證法、兩點論,繼續在社會主義基本制度與市場經濟的結合上下功夫,把兩方面優勢都發揮好,既要“有效的市場”,也要“有為的政府”,努力在實踐中破解這道經濟學上的世界性難題。”(習近平:不斷開拓當代中國馬克思主義政治經濟學新境界,《求是》,2020.8.15)

實際上,習近平同志以兩點論糾正了社會主義“說不清”,社會主義和市場經濟“沒有根本矛盾”的說法,為長期以來的“姓社”“姓資”爭執做出了總結,堅持了列寧、斯大林在無產階級掌握政權以后,對商品經濟的思考,延續了毛澤東根據中國國情對社會主義商品(市場)經濟提出的“聯系論”:“商品生產,要看它是同什么經濟制度相聯系,同資本主義制度相聯系就是資本主義的商品生產,同社會主義制度相聯系就是社會主義的商品生產”。(《毛澤東年譜》1958.11.10)

二、改革開放中的社資分水嶺及資本壟斷特點

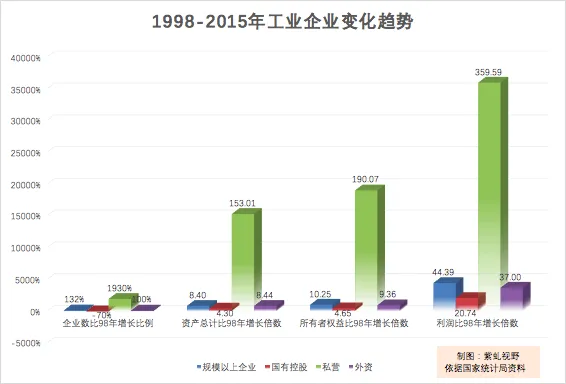

按照馬克思剩余價值理論展開,社會主義和資本主義商品經濟的分水嶺,在于勞動力能否作為商品。四十年的實踐結果表明,在社會主義國家里,把市場經濟聚焦在資源配置的同時,勞動與資本作為生產資源要素平列,雇傭勞動制度化,雖然起步是公有制主體,但根據市場需求,一方面,消費資料就有機會以各種方式轉化為生產資料,完成資本原始積累,可以說,明修資源配置棧道,暗度雇傭勞動、增殖資本陳倉;另一方面,公有資產經營者利用“產權清晰”改制,或運用特權,化公為私,占有被雇傭者剩余勞動。由此,新生出由生產方式和生產地位決定的資產階級,資本自然集中,同時,以公有補充為楔子,迅速擴張資本存量(見圖),形成“五六七八九”,公私所有制存量主輔倒置,在優勝劣汰中,實現資本集中和壟斷。

在中國的資本集中過程中,怎樣看待科學技術大有玄機。科學技術是勞動創造的結果,又依靠勞動在生產力中發揮獨特作用。排除創造科技、使用科技中的勞動價值,把科技直接定義為生產力,把必要條件混淆為充要條件,回避勞動的決定性作用,為科技資本化鋪平了道路,因此“科技是第一生產力”的提法受到毛澤東同志的痛斥。今天人們發現,有些科學家“一招鮮,吃遍天”,巨額剩余收入與創新勞動不成比例,已經演變為資本家,重復著西方現代壟斷資產階級的老路。

但是,不計社資的“科技是第一生產力”觀念,與各地各級憑借“資本的力量”一心一意謀發展的積極性,與科斯的自由交換和交易成本最低使資源配置優化的理論相互依托,成為“大魚吃小魚”,資本集中的最好環境。以互聯網科技、數據信息流的普遍性、系統性和控制性快速實現對各行各業資本的滲透,顯示了傳統資本主義在工業階段遠遠無法匹敵的快速集中壟斷。

傳統資本主義通過經濟危機周期化地、相對集中地完成對中小資產階級的剝奪,而信息化時代產生了新型的在日常競爭中快速資本壟斷的形式。

即時通訊通過把控信息流,改變了人際交往模式,采用免費手段吸引流量,取得明顯優勢的競爭資源,掌控競爭情報,從而可以對競爭對手任意設局,最大限度降低投資風險,精準投資,擊垮對手,實施壟斷;電子商務通過把控日常信息流、資金流、物流,通過“基于數據分析的個性化信息推送服務技術”,對消費者實現強大的引導和相對控制,完成對傳統商業的大幅度替換和城市商業地產的普遍蕭條;而互聯網金融“改革”和P2P普遍性危機,使得資本主義毒瘤的高利貸死灰復燃,借唄花唄等把黑手伸向青年的生活方式,誘導廣大民眾尾隨西方的提前消費,過度消費,引入到消費主義及貧困化的隊伍中。

這些低交易成本的“自由交換”、以自由、“公平”的“等價交換”為標榜,在建立了縮短供應鏈和資金流的高效平臺后,再以“二選一”的零和方式誅殺競爭對手,在各種競爭中可以實施降維打擊。數字化經濟推動的壟斷,收割了三四十年來通過原始積累形成的各種中小資本,壟斷程度和人民被盤剝程度日益加深。

在公有資產管理中,根據對十八大前100例省部級以上《高官腐敗案例剖析》(田國良《改革內參》2012年第12期),從上世紀90年代中期開始,集中在違規貸款、企業經營、房地產開發、工程建設項目、資本上市、產品審批等方面,涉案金額、家屬涉案,窩案趨勢增多。十八大后從嚴治黨,厲行反貪,暴露出的貪腐數量、程度大幅提高。對于這些案例,人們往往用西方話語聚焦于權力制約的廢棄和所謂的“人性”之惡,忽視王珉、仇和等代表的貪婪腐敗者必然在政治路線上熱衷于私有化的傾向,回避產生全國影響力的通鋼事件、宿遷醫院私有化事件所代表的維護資產階級新貴的性質,體現了雇傭勞動社會化以后,工人階級對權力的監督普遍被削弱的現實。一個個觸目驚心的案例不斷證實著毛澤東同志晚年思想的真理性,證實著當年否認并排斥“黨內走資派”和“黨內資產階級”觀點的荒謬。

雖然馬克思、毛澤東離我們遠去,但我國計劃經濟向市場經濟轉型中,在雇傭勞動市場形成后,在商品經濟中形成資本增殖、資本集中,直至壟斷的資本主義生產方式及新生資產階級的產生,從本質上基本符合《資本論》的描述,也符合毛澤東關于“商品經濟和資本主義相聯系,就是資本主義商品經濟”的判斷與警告。而無產階級掌握政權后利用權力化公為私,在市場經濟條件下公仆變質,產生新生資產階級,由毛澤東同志的無產階級專政下繼續革命做了客觀深刻的描述。對這樣的事實進行歸納、總結,肯定防范措施,就是理論創新,而那種用折中主義修正馬克思主義基本立場、方法的觀點,只能是理論“創新”的毒藥。

習近平同志指出:“我們黨一步步走過來,很重要的一條就是不斷總結經驗、提高本領,不斷提高應對風險、迎接挑戰、化險為夷的能力水平。黨的經驗不是從天上掉下來的,也不是從書本上抄來的,而是我們黨在歷經艱辛、飽經風雨的長期摸索中積累下來的。”(在黨史學習動員大會上的講話,2021.3.31)這就是辯證唯物主義,也是對毛澤東同志自稱“總結派”的肯定和繼承。

(作者紫虬系昆侖策特約評論員;來源:昆侖策網【作者授權】修訂稿,作者授權首發)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?