中國航空史上,除了“爭氣機”之外,其實還有一個“爭氣發(fā)動機”的故事。

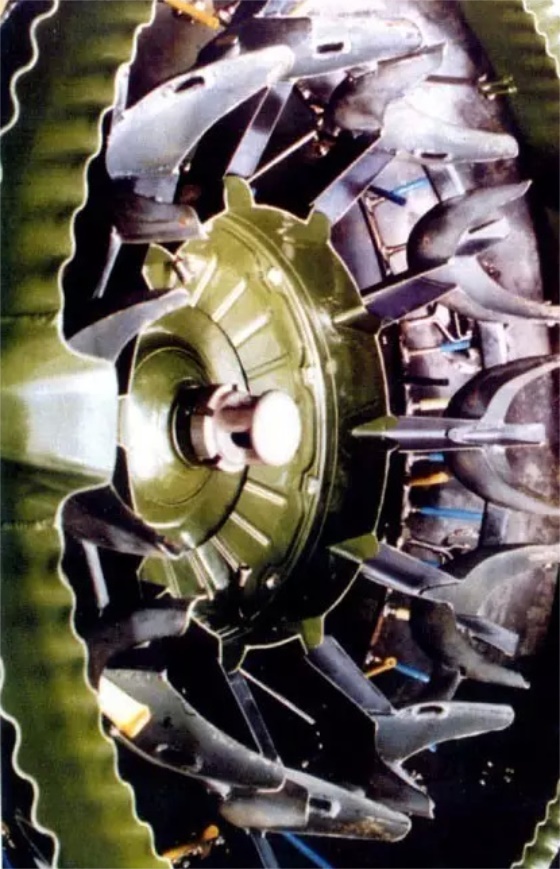

當年航空發(fā)動機確實是“工業(yè)王冠上的明珠”,我們因為起步太晚,差距很大……但我們一位33歲的年輕科學(xué)家創(chuàng)造性地發(fā)明了“沙丘駐渦火焰穩(wěn)定器”,一舉讓軍用航空發(fā)動機突破到世界先進水平。

當年戰(zhàn)斗機想要突破音障或者迅速爬升,需要開“加力”,最簡單的辦法就是讓發(fā)動機噴出更多更快的氣體,科學(xué)家就想到在發(fā)動機后方噴出更多的燃油,讓燃油大量燃燒,這就是我們常說的“加力燃燒室”。

但這個方法是有缺陷的,開加力時,后燃室里的環(huán)境有多惡劣。一方面后燃室里充滿了前半段發(fā)動機產(chǎn)生的高速高溫氣流,一方面還要承受噴射燃油二次燃燒帶來的沖擊與壓力變化。在這么惡劣的情況下,后燃室的工作就很不穩(wěn)定,時不時熄火,內(nèi)部燃燒產(chǎn)生的流體運動也不規(guī)律,推力就有很大損失……這個當時在全世界都屬于一個難題。

德國和蘇聯(lián)為了解決這個問題,針對性的創(chuàng)造了一個部件,叫“V型火焰穩(wěn)定器”,但穩(wěn)定器的使用效果就比較玄學(xué),只能說聊勝于無,使用時阻力大穩(wěn)定性差……而且當時的德國人和蘇聯(lián)人也不知道“V型火焰穩(wěn)定器”的科學(xué)原理,全靠“玄學(xué)”。

我們能夠在第三代戰(zhàn)斗機的發(fā)動機上取得重大突破,源于北航高歌教授的一次頗為傳奇的經(jīng)歷。

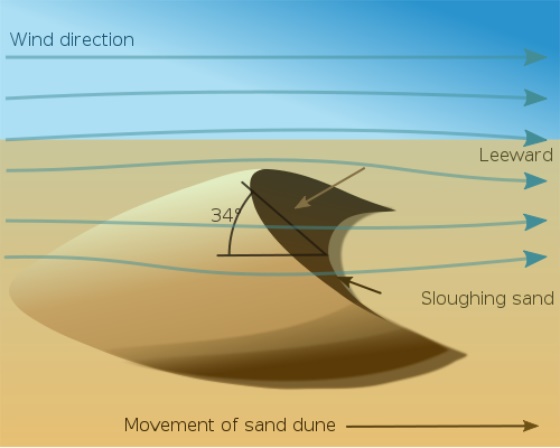

1968年到1978年,高歌本科從北航畢業(yè)后,一直都在青海沙漠地區(qū)工作。當時他觀察到,在青海的沙漠中,有一種新月型沙丘,它有一個特點:不管風(fēng)怎樣吹,沙丘都不變形,仍然保持新月形狀。而其他形狀的沙丘都可以被風(fēng)輕易吹跑。

他甚至聯(lián)想到了趙州橋,這就像趙州橋的石頭一樣,上邊寬下頭窄,石頭像笑臉擠在一起,拱形石橋就掉不下去了……這個似乎可以用來設(shè)計發(fā)動機燃燒室的“火焰穩(wěn)定器”。

但靈感是靈感,科學(xué)理論轉(zhuǎn)化為工程成果,是需要強大的計算和設(shè)計能力的,沙丘是一個三維形狀,所以就要想法計算出三維物體后面的流場。然而三維問題的計算方法非常費時間。如果將流場分為五千個點來計算的話,在一個百萬次的計算機上,需要計算六千個小時,也就是一臺計算機連續(xù)不斷開八個月。所以就需要探索一種新的數(shù)字計算方法。

當時,高歌看了幾十種計算方法,把每種方法的優(yōu)缺點都挑出來,反復(fù)琢磨了兩個月選出了其中三四種方法。大概前后耗時了四、五個月,把它們的優(yōu)點合成一種三維計算方法。按照這種三維計算方法,這個沙丘空間流場分成三千個點,在學(xué)校當時一臺七幾萬次的計算機上用兩個小時就把它的流場結(jié)構(gòu)算出來了………

1981年,高歌和曹明驊老師正式開始做原理性實驗。在進行火焰實驗發(fā)現(xiàn)這種火焰穩(wěn)定器非常穩(wěn)定,比過去的穩(wěn)定器擴大穩(wěn)定性六到八倍。要知道當時的火焰穩(wěn)定器,性能要是可以提高10%~20%就已經(jīng)非常不錯了 ,這是個有可能領(lǐng)先世界的突破!

1982年到1983年初做發(fā)動機的整機實驗,1984年進行高空試飛,最后定型開始實際應(yīng)用,經(jīng)過四年多時間,終于完成了這個科研項目。

該穩(wěn)定器的阻力比常規(guī)V形槽穩(wěn)定器減少70%,而火焰穩(wěn)定范圍大幅度提高。1983年裝備沙丘駐渦火焰穩(wěn)定器的WP-6發(fā)動機首次在強-5飛機試飛成功,證實推力增加、耗油率下降、飛機升限提高1千米,消除了震蕩燃燒和高空熄火現(xiàn)象。1984年起大規(guī)模裝備空軍部隊。

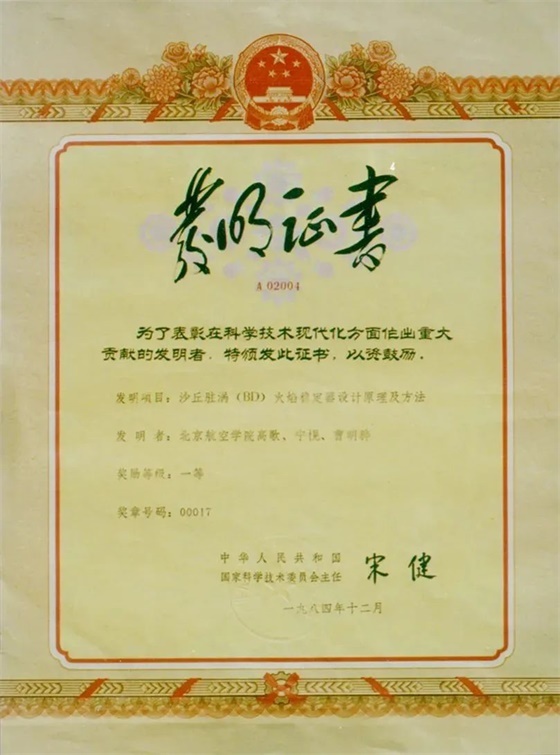

高歌完成了沙丘駐渦火焰穩(wěn)定器設(shè)計和研究工作,該項成果于1984年獲國家發(fā)明一等獎,軍用航空發(fā)動機在使用了“沙丘駐渦火焰穩(wěn)定器”之后,它的性能得以加強,讓我國三代戰(zhàn)機發(fā)動機直接追平美國……

借助這個理論,只用了4年就徹底改進了燃燒穩(wěn)定器的設(shè)計,提高國產(chǎn)發(fā)動機的性能,填補了國際航空界長期的空白,讓我國在航空發(fā)動機這個薄弱領(lǐng)域,有了國際領(lǐng)先的一項特殊技術(shù)。

錢學(xué)森同志將其稱之為“一項為中國人民爭氣的重大發(fā)明”,這項發(fā)明現(xiàn)已用于中國多種軍用航空發(fā)動機。

中國航空工業(yè)的進步,倒不是完全是因為原理和設(shè)計的創(chuàng)新,更多是因為基礎(chǔ)工業(yè)、材料科學(xué)、機械加工、工業(yè)自動化、電子工業(yè)、通信技術(shù)、雷達技術(shù)、導(dǎo)彈技術(shù)……全系統(tǒng)全方位的進步。

是一代一代的科學(xué)家、工程師們艱苦奮斗、厚積薄發(fā),創(chuàng)造了今天這個令人難以想象的航空時代,也證明了我們這個民族,是世界上最擅長搞科學(xué)、搞工業(yè)的民族。

(作者系昆侖策研究院特約研究員;來源:昆侖策網(wǎng)【作者授權(quán)】;圖片來自網(wǎng)絡(luò),侵刪)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

內(nèi)容 相關(guān)信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

重磅:又一個25:0,巴鐵亮出中國反無人機王牌武器!

重磅:又一個25:0,巴鐵亮出中國反無人機王牌武器! 盧克文:不能動了國本——也談董小姐事件

盧克文:不能動了國本——也談董小姐事件 金燦榮:特朗普私下大罵中國,難聽至極!

金燦榮:特朗普私下大罵中國,難聽至極!

我們應(yīng)該紀念五四運動什么?

我們應(yīng)該紀念五四運動什么?? 社會調(diào)查 ?